Historique des types de commutateurs téléphoniques automatiques en France

🟦⬜🟥 🟦⬜🟥 🟦⬜🟥 🟦⬜🟥 🟦⬜🟥 🟦⬜🟥

VI - Les commutateurs électroniques de type temporel de 1ère génération

Préambule sur la conception et la naissance de la technologie de commutation temporelle :

Nous ne pouvons que rendre un hommage appuyé à tous ces ingénieurs absolument exceptionnels par ce que révolutionnaires, dont certains sont désormais disparus, qui ont su, à l'inverse de "la leçon de choses", à partir d’un concept mathématique purement philosophique au départ, créer à partir de leur seule réflexion et non pas à partir d’une observation même judicieuse dans la nature d’un phénomène physique préexistant, une technologie entièrement nouvelle, en parvenant à imaginer un nouveau concept purement mathématique littéralement dématérialisé.

Le concept révolutionnaire est de transformer une banale donnée physique, vibratoire, ondulatoire et palpable (la voix humaine), non plus en simples signaux électriques analogiques comme tout ce qui se faisait avec plus ou moins de réussite depuis la fin du XIXème siècle et qui consistait à répartir, commuter puis faire transiter ces signaux électriques sur des lignes de câbles coaxiaux grâce à différentes astuces (amplification électrique, modulation en amplitude, modulations en fréquences, multiplexage ensemble de plusieurs modulations analogiques), technologies analogiques par qui tous les ingénieurs lambda ne juraient que par elles depuis 1945, mais désormais de transformer ce phénomène physique en suites de nombres mathématiques, puis de traiter ces nombres de manière purement et uniquement mathématique, en les combinant entre eux par calculs et en les transportant sur de si longues distances sous forme de nombres.

Ce saut technologique majeur accompli est si énorme, si différent de nature et si fondamental en terme de concept, que ses conséquences à long terme sur notre monde sont d’ailleurs encore incommensurables voire inconnues.

Les systèmes électroniques de type temporel de 1ère génération déployés en France sont les suivants :

- -PLATON (prototype),

- -E10N4 (Présérie),

- -E10N3 (dont ACROPOLE),

- -E10CTI,

- -E12.

Généralités : arrivent les Commutateurs entièrement électroniques qui constituent la vraie révolution dans les télécommunications modernes.

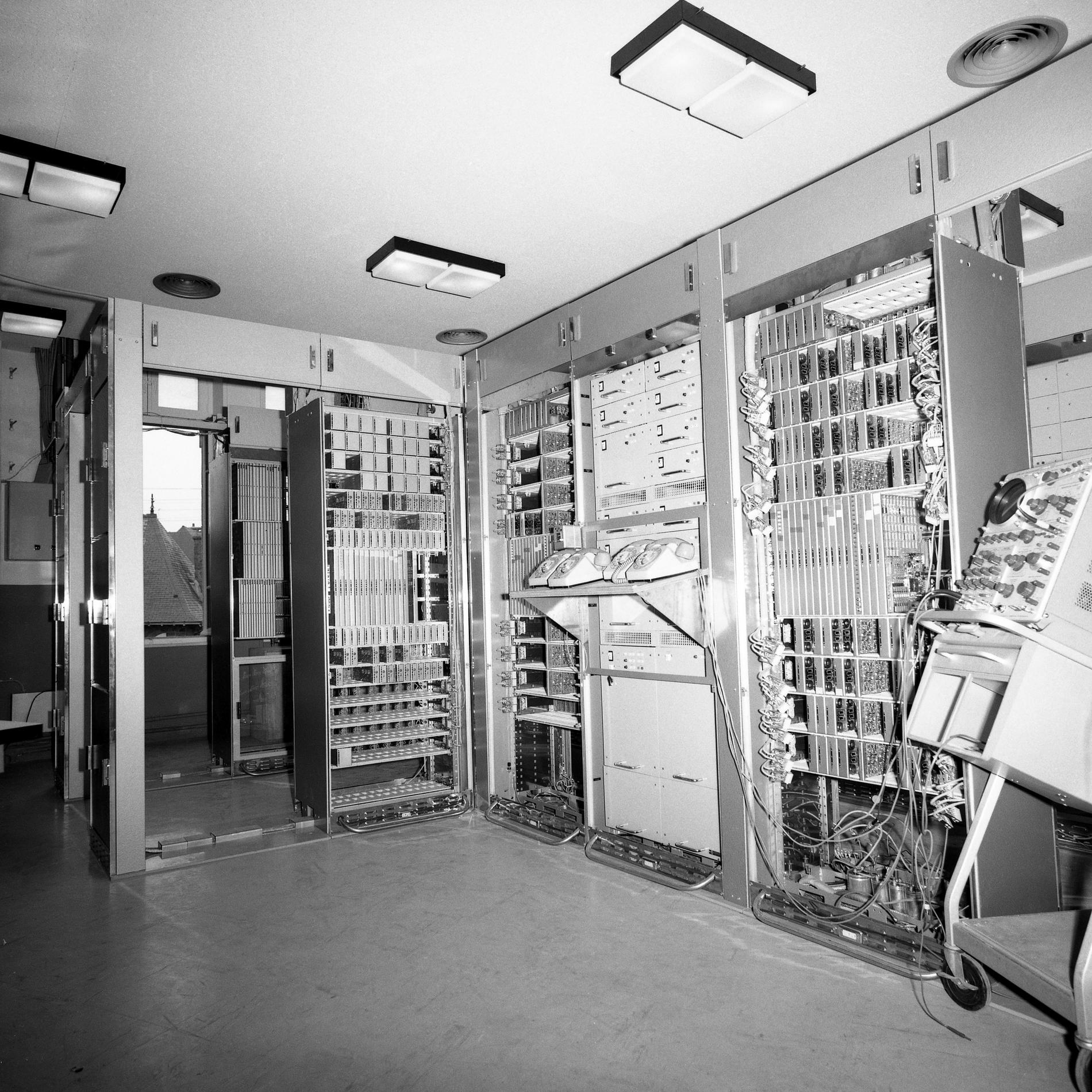

Les Commutateurs électroniques de type temporel de 1ère génération, mis en conception à partir de 1964 dans les laboratoires du CNET de Lannion qui est en activité depuis le 15 juin 1963, sont inaugurés pour la première fois en France (et dans le monde) le 6 janvier 1970 avec PLATON I implanté à Perros-Guirec.

Ci-dessus : le Centre National d'Études des Télécommunications installé à Lannion (22), où a été conçu et développé le premier Commutateur Téléphonique entièrement Temporel (PLATON).

Photographie PTT - circa 1968 - Coll. C. R-V.

_____

Ils sont aujourd'hui obsolètes et en totalité démontés. Le dernier Commutateur Électronique Temporel de 1ère génération de France, un E10N3, est mis à l'arrêt le 23 août 1999 à Aix-en-Provence - Cézanne 2 (PA07).

Faisant suite au salon Intelcom 77 qui se déroule à Atlanta (U.S.A) du 9 au 14 octobre 1977, il est décidé que désormais seuls des systèmes temporels (100% numériques) seront conçus et installés à l'avenir en France, la Commutation Semi-Électronique Spatiale ne devant constituer qu'une étape intermédiaire limitée.

Entre temps, en Juin 1977, sont publiées par l'Administration des Télécommunications les Normes d'Exploitation et de Fonctionnement (N.E.F.) qui constituent le cahier des charges des systèmes de commutation électronique utilisés dans réseau français pour le raccordement des abonnés, auxquels tous les concepteurs/constructeurs de commutateurs téléphoniques doivent désormais se conformer s'ils veulent espérer pouvoir vendre leurs produits à la République Française...

Le Colloque International de Commutation, présidé par M. Louis-Joseph Libois, qui se tient à Paris du 7 au 11 mai 1979 confirme que la seule voie d'avenir sera à brève échéance la Commutation Électronique Temporelle.

Un Commutateur électronique temporel occupe la moitié de l'espace d'un commutateur semi-électronique spatial, à capacité égale.

Un Commutateur électronique de type temporel est désormais entièrement électronique, dépourvu de toute pièce mobile.

Un Commutateur électronique de type temporel est également pourvu de logiciels de fonctionnement. On parle de Commande à Programme Enregistré.

À partir des Commutateurs temporels, la totalité des opérations de commutation des abonnés entre eux est désormais réalisée sous forme de signaux numériquement codés, commutés et transmis sous forme d'Intervalles de Temps (IT).

Désormais, les communications ne sont donc plus commutées physiquement dans un réseau métallique avec des contacts physiques (qu'ils fussent des contacts rotatifs, ou à barres croisées, ou à micro contacts à relais ou à rubans) tel qu'ils étaient conçus jusques alors, où chaque voie ne permettait que le transport d'une seule conversation à la fois et sous forme de signaux électriques analogiques.

Ce nouveau type de commutation consiste désormais à « découper » les lignes de transmissions en fonction du temps, et non plus d'éclater dans l'espace des connexions physiques métalliques, puis d'empiler des conversations via des lignes de transmissions en fonction du spectre de fréquences analogiques comme nous savions le faire jusqu’à lors.

C’est d’ailleurs la diffusion à grande échelle de cette technologie à partir de la fin des années 1960, suite à l'évolution technologique et à la miniaturisation des composants électroniques, qui permet progressivement la numérisation et l’informatisation de tout notre monde.

_____

Principe de sécurisation des commutateurs temporel.

Dans les Commutateurs temporels de série, il a été décidé de dédoubler les organes de calculs et de commande, pour que si un organe subit une avarie, un autre puisse prendre le relais en attendant la réparation.

Suivant leur architecture, le dédoublement est effectué par différents moyens.

Se reporter à la page traitant du sujet :

XI – Sécurité de fonctionnement des commutateurs électroniques.

_____

Principe de conversion des signaux analogiques des abonnés entrants ou sortants dans un commutateur d'abonnés temporel.

Dans tout Commutateur temporel, un principe immuable est de coder numériquement par échantillonnage les conversations vocales dès leur entrée dans le Commutateur via les organes de raccordement d’abonnés, puis d’assurer leur acheminement uniquement sous forme numérique « mathématique » via un type de transmission d’un concept mathématique entièrement nouveau, qui consiste en l’emploi de la technologie du multiplexage entièrement numérique mise au point à la même époque, bien que pensé et développé progressivement depuis 1937 : il s’agit du système MIC (Modulation par Impulsion et Codage) qui permet d’accroître la capacité d’écoulement du trafic.

- Cette opération, le Multiplexage Numérique, est réalisée dans les Unités de Raccordement d'Abonnés des commutateurs électroniques temporels, et ce quelles que soient leur version ou leur dénomination (EMA, CSA, CSE, URA2G, CSN, CSNHD)

- Le Multiplexage Numérique est un système Multiplex à répartition dans le temps.

Se reporter à la page traitant du sujet :

XV - Transmission Numérique

________

Principe général d'établissement d'une conversation téléphonique.

(Rappel général concernant n'importe quel Commutateur automatique.)

- Quand un abonné souhaite appeler un correspondant, il décroche alors son combiné et le Commutateur lui envoie la tonalité continue, comme tout commutateur téléphonique, ce qui constitue l'invitation à numéroter.

- L'abonné numérote alors au clavier ou au cadran de son téléphone.

- Le Commutateur va alors réceptionner le numéro de téléphone et via ses différents organes.

- Une fois le numéro de téléphone mémorisé et traduit, il va tenter d'établir une route dans son Réseau de Connexion pour mettre en relation les deux abonnés lorsque l'abonné appelé décrochera son téléphone.

- soit les deux abonnés sont reliés au même Commutateur d'abonnés, et la communication téléphonique ne transitera que par ce seul Commutateur d'abonnés.

- soit les deux abonnés sont éloignés et de ce fait reliés à des Commutateurs différents, auquel cas, la conversation téléphonique circulera par un certain nombre de Centres de Transit, suivant la distance, jusqu'à mettre le Commutateur d'abonnés de départ en relation avec le Commutateur d'abonnés d'arrivée. Dans le principe rien ne change, mais ceci rajoute plusieurs étapes de commutation successives, ainsi que des nécessités de dialogues entre commutateurs par des liaisons dédiées.

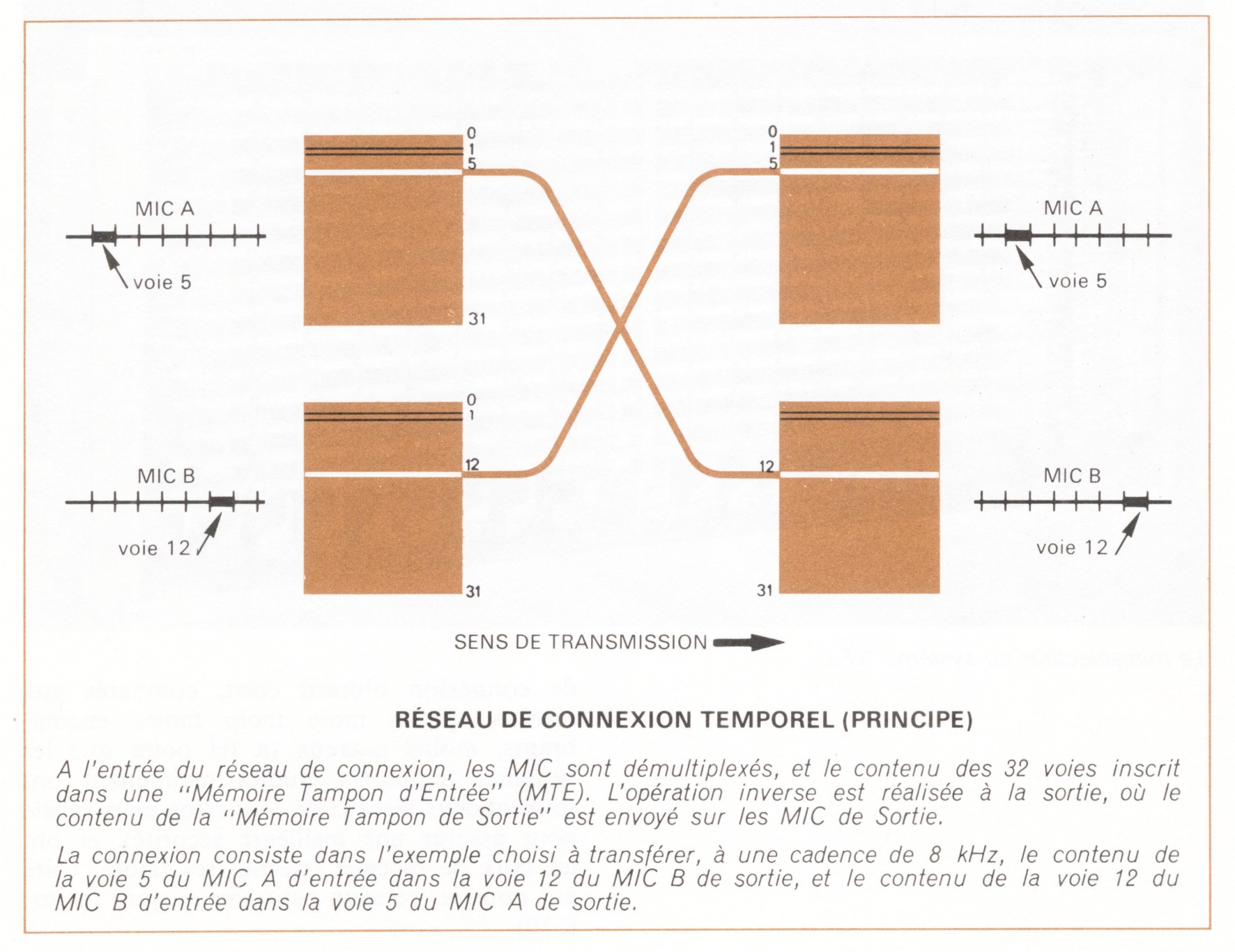

Principe de la commutation temporelle, proprement dite :

Le but est de connecter ensemble deux Intervalles de Temps quelconques appartenant à des liaisons numériques MIC quelconques.

Ce qui revient mathématiquement à transférer l'échantillon d'un MICm ITi entrant sur un MICn ITj sortant.

- Dans un Commutateur intégralement temporel, la commutation temporelle consiste en fait en une transposition d’Intervalles de Temps (IT), par le biais de glissements temporels calibrés par multiples de 3,90µs, d’une Liaison MIC entrante vers une Liaison MIC sortante, par l’utilisation, dans le cas d’un Réseau de Connexion entièrement temporel, de Mémoires Tampon.

- Chaque abonné est connecté sur un équipement de raccordement d’abonné. Chaque conversation empruntant un équipement de raccordement d’abonné analogique est d’abord convertie en données numériques binaires, puis est reliée à une liaison MIC bien déterminée. Dans cette Liaison MIC qui lui est attribuée, une voie spécifique fixe lui est aussi attribuée (il s’agit en fait d’un Intervalle de Temps bien déterminé), qui est toujours la même parmi les 30 voies possibles de sa liaison MIC (liaison MIC qu’il partage avec 29 autres abonnés).

- Concernant chaque abonné qui souhaite joindre un correspondant, le Commutateur va devoir déterminer une route que la conversation numérisée devra emprunter, de la liaison MIC entrante vers une liaison MIC sortante ; et ce pour chaque voie de conversation entrante de chaque Liaison MIC entrante, à destination de la bonne voie de sortie souhaitée dans la Liaison MIC sortante souhaitée par le Commutateur.

Pour ce faire,

-la totalité des liaisons MIC entrantes est connectée à l’entrée du Réseau de Connexion,

-la totalité des liaisons MIC sortantes est connectée à la sortie du Réseau de Connexion.

La mission du Commutateur téléphonique consiste à réaliser un brassage des voies de conversations provenant des liaisons MIC entrantes, pour les répartir, suivant le routage que les traducteurs ont déterminé, vers les liaisons MIC sortantes, et ce en dispatchant les voies d’entrées dans le Réseau de Connexion, vers les voies sortantes du Réseau de Connexion.

- Dans un premier temps, toutes les liaisons MIC entrantes du Commutateur sont démultiplexées à l'entrée du Réseau de Connexion.

- Dans un second temps, pour chaque liaison MIC démultiplexée entrante, le contenu numérique échantillonné de chacune des 30 voies téléphoniques est mémorisé dans une Mémoire Tampon d’Entrée (MTE), durant le laps de temps nécessaire qui va permettre l’aiguillage sous forme temporelle des conversations entrantes vers les voies de conversations sortantes.

- Dans un troisième temps, une fois que le Commutateur aura déterminé pour chaque Liaison MIC entrante, sur quelles autres Liaisons MIC sortantes les 30 voies téléphoniques devront pouvoir véhiculer les conversations numérisées, le Commutateur va commander au bon instant, pour chaque voie téléphonique entrante le transfert du contenu de la Mémoire Tampon de Sortie (MTS) vers la bonne voie de sortie de la bonne Liaison MIC sortante du Réseau de Connexion.

- Dans un quatrième temps, une fois les opérations d’aiguillages réalisées au sein du Réseau de Connexion, les voies composant les circuits MIC sortants sont alors multiplexées et les Liaisons MIC peuvent continuer à transmettre les voies de conversation, mais au passage, les voies entrantes ont été dispatchées sur différentes Liaisons MIC de sortie…

- Dans le cas où l’abonné demandé est relié au même Commutateur que l’abonné appelant, la conversation sera intégralement traitée par ce même Commutateur : elle arrivera sur la voie déterminée d’un MIC entrant pour être redirigée sur la bonne voie du bon MIC sortant qui est affectée à l’abonné demandé.

- Dans le cas où l’abonné demandé est relié à un Commutateur différent de l’abonné appelant, la conversation devra passer par plusieurs Commutateurs téléphoniques, ce qui dans le principe ne change rien, mais ajoute des étapes de même nature…

_____

Source : Documents Information Télécommunications - 07/1977.

_____

Réseaux de Connexion numériques Intégralement Temporels

&

Réseaux de Connexion numériques Mixtes - Temporels et Spatiaux

En effet, certaines variantes existent dans les Réseaux de Connexion des Commutateurs temporels.

Dans un Réseau de Connexion numérique intégralement temporel (PLATON, E10N3, E10B3, MT20 de petite capacité et MT25 de petite capacité), il faut beaucoup de Mémoires Tampon afin de stocker le temps nécessaire les signaux de conversation des voies entrantes pour les rediriger vers les bonnes voies de sortie.

Vu le prix de ces mémoires au début de la commutation temporelle, ainsi que par souci de simplification du Réseau de Connexion, il a parfois été décidé pour certains systèmes (AXE10, AXE Transgate 4, E12, E10N1, MT20 de grande capacité et MT25 de grande capacité) d’intégrer un ou plusieurs étages réalisés en électronique numérique spatiale entre l’étage d’entrée temporel et l’étage de sortie temporel des Réseaux de Connexion, afin de pouvoir se passer d’un maximum de Mémoires Tampon. Cet étage numérique spatial de brassage est plus simple à réaliser et beaucoup moins coûteux.

Par contre, un étage spatial numérique, même s’il permet d’améliorer le brassage, ne peut procéder qu’au basculement d'un Intervalle de Temps donné (IT) d'une Liaison MIC entrante vers une autre Liaison MIC sortante, toujours à la même position temporelle donnée.

Donc, un étage spatial numérique ne permet en aucun cas de décaler l’Intervalle de Temps (IT) entre une Liaison MIC entrante et une Liaison MIC sortante. Donc, ce ou ces étages ne viennent qu'en appoint dans un Réseau de Connexion numérique, mais ne peuvent pas assurer à eux seuls la commutation téléphonique complète.

Ce qui revient, pour un étage numérique spatial mathématiquement à transférer l'échantillon d'un MICm ITi entrant sur un MICn ITi sortant. (avec le même ITi en entrée comme en sortie), sans avoir besoin de mise en mémoire tampon.

Il s’agit là d’un compromis entre la technique pure et la finance, pour pouvoir réaliser un brassage entre les Liaisons numériques MIC entrantes et sortantes. Cette technique fonctionne tout aussi parfaitement que la technique de connexion purement temporelle. Cependant, l’intérêt de cet artifice tend depuis de nombreuses années à s’estomper, étant donné la baisse des prix vertigineuse des circuits Mémoires.

En revanche, dans un Commutateur temporel, quelque soit sa génération et son modèle, le Réseau de Connexion temporel est systématiquement dupliqué.

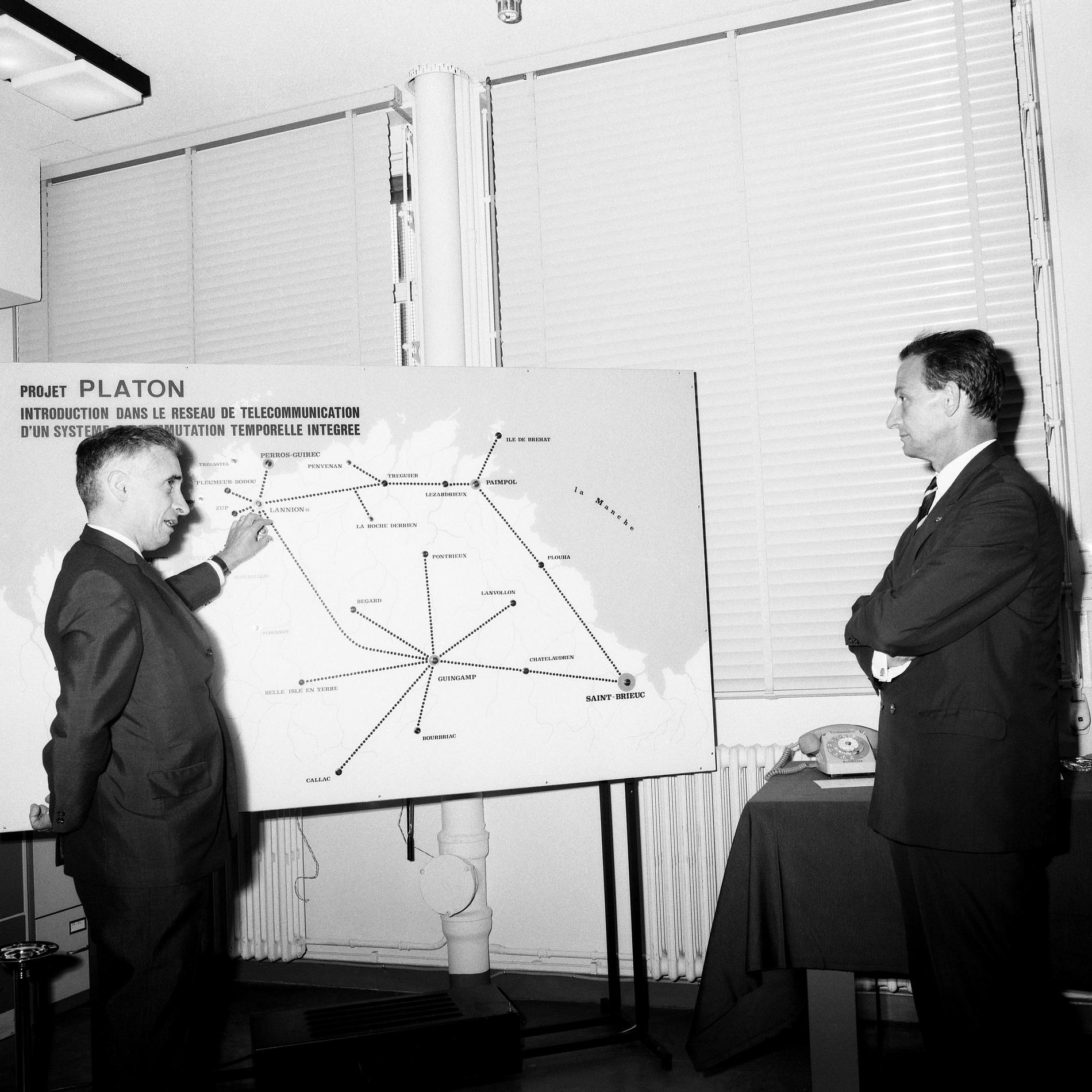

PLATON : (nom complet : Prototype Lannionnais d'Autocommutateur Temporel à Organisation Numérique)

Le système PLATON est inventé par les ingénieurs des télécommunications du CNET, implanté depuis 1963 à Lannion, sous la houlette de M. Louis-Joseph Libois*, leur directeur.

Le responsable des études menées sur la Commutation Électronique Temporelle PLATON est M. l'Ingénieur en Chef - André Pinet (1920 - 2017).

Participent au projet PLATON, la Société Lannionnaise d’Électronique (filiale de la CIT), l'AOIP et le laboratoire de la SOCOTEL.

Organisation d’un commutateur temporel à commande répartie : (cas du prototype PLATON et des commutateurs E10N4, E10N3, E10N1 et E10B3 qui en découlent)

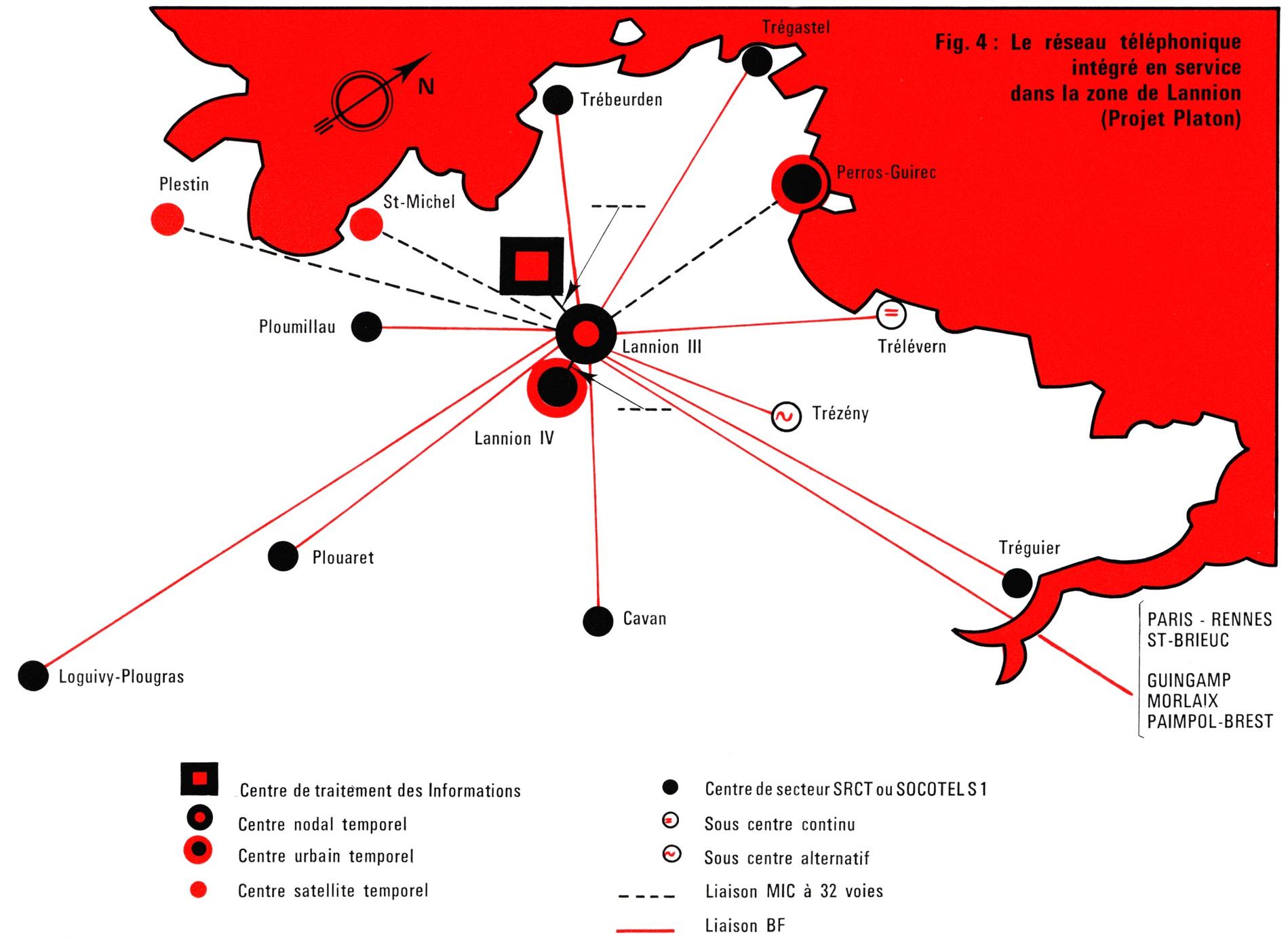

Le principe est de dédoubler les lignes de transmissions suivant la nature de leur usage, afin de constituer ainsi deux sous-réseaux distincts dans le but de rationaliser ces commutateurs en termes de fiabilité et de sécurité de fonctionnement, ainsi qu’en matière économique. Il est à noter que ce principe de dédoublement est déjà clairement établi par les équipes de recherches dès l'année 1961.

- Le premier sous-réseau est spécialisé dans les opérations devant être exécutées en temps réel, qui ont trait à la commutation : (Réception : des appels extérieurs, des décrochages des téléphones des abonnés, de la numérotation ; envoi des tonalités et des courants de sonneries, établissement des conversations, taxation de l’abonné.)

- Le second sous-réseau est spécialisé dans les opérations de gestion, qui sont en fait réalisables en temps différé, et ce lorsque le commutateur est moins sollicité en terme de charge d’abonnés : (Extraction des données d’exploitation (taxation, incidents) ; planification des opérations de maintenance et des mises à jour logicielles du système, comme la révision des programmes de calculs ; ou encore du plan de numérotation général, ou de la programmation des numéros des abonnés raccordés au commutateur ainsi que de leurs options d’abonnements à d’éventuels services supplémentaires.) Ces opérations sont prises en charge par un Centre de Traitement des Informations.

_____

- - Après publication de la Note Technique Interne n°39 du 21 juillet 1965 relative au projet d'installation d'un ensemble de commutation temporelle intégré au réseau téléphonique général dans la zone de Lannion, il est immédiatement procédé à la mise en étude d'une première maquette expérimentale de laboratoire ce même mois, installée au CNET de Lannion.

- - La mise en construction de la maquette débute le 9 décembre 1965 et en Février 1966, deux "abonnés" peuvent se parler à travers le Réseau de ConneXion de la maquette.

- - Cette maquette expérimentale, composée du minimum d'organes nécessaires, sera opérationnelle au mois d'Avril 1969 et permettra de valider l'ensemble des cartes composant chaque organe ainsi que la structure de la machine en fonctionnement dynamique.

_____

- - Le premier Commutateur PLATON créé est capable de gérer 800 abonnés - dans la ville de Perros-Guirec.

- - Le Centre de Traitement des Informations (CTI) est un calculateur de type RAMSES I conçu par le CNET.

- - Le premier appel téléphonique expérimental entre deux « abonnés tests » de ce même Commutateur prototype est établi le 30 juillet 1969.

- - Le premier appel téléphonique expérimental sortant à destination d’un Commutateur téléphonique du réseau est émis le 4 septembre 1969.

- - Le premier appel téléphonique expérimental entrant en provenance d’un Commutateur téléphonique du réseau est reçu le 8 septembre 1969.

- - Premier essai de mise en service temporaire, sur le réseau téléphonique public, du premier Commutateur temporel d'abonnés au monde, en France, à Perros-Guirec le 6 janvier 1970.

- - L’inauguration du Commutateur PLATON par le Directeur Régional des Télécommunications de Rennes, Roger Légaré a lieu le 26 janvier 1970.

- - Le basculage définitif des abonnés sur le commutateur PLATON est effectif le 13 mars 1970 après stabilisation du prototype par corrections diverses.

_____

- - Un second prototype PLATON, une fois quelques améliorations éprouvées sur le premier, est ensuite mis en service à Lannion même le 16 juin 1970. (Commutateur Nodal Lannion III)

- - Ce second prototype PLATON sera officiellement inauguré le même jour par M. le Ministre des PTT - Robert Galley le 16 juin 1970.

- - Le Commutateur Nodal Lannion III dessert à sa mise en service 600 abonnés locaux, plus 400 circuits de transit nodal. Sa capacité sera étendue le 15 janvier 1971.

_____

- - Deux centres satellites temporels de 500 abonnés de Plestin-les-Grèves et Saint-Michel-en-Grèves, reliés au Commutateur nodal de Lannion III, sont mis en exploitation en Mai 1971.

_____

- - Un troisième prototype PLATON d'une capacité de 1.000 abonnés extensible à 8.000 est mis en exploitation en tant que Commutateur d'abonnés à Lannion le 2 juin 1971. (Commutateur d'abonnés Lannion IV) ; Inauguration officielle le 18 juin 1971 en présence de M. le Directeur Général des Télécommunications - Pierre Marzin, .

- - Le Commutateur Lannion IV est capable de gérer 8.000 abonnés, regroupés en 32 Unités de Sélection, pour un trafic de 600 erlangs, son Centre de Traitement des Informations (CTI) est équipé en première monte d'un Calculateur 10010-CII.

- - Nous avons pu établir avec certitude que les 3 prototypes PLATON étaient déjà retirés du service avant la fin de l'année 1980 ; PLATON I Perros-Guirec ayant été arrêté le 10 avril 1979, soit 9 années de fonctionnement révolues. (Remplacé par Perros-Guirec Marché E10N3 (CN35) mis en service ce même jour.)

_____

Ces trois Commutateurs prototypes PLATON constituent la cellule de base de commutation temporelle intégrée. C'est grâce à cet ensemble de Commutateurs PLATON que les tests grandeur nature en exploitation réelle ont pu être menés et détecter les défauts de communication entre machines, et y remédier.

De ces trois prototypes découlera la famille E10 (E10N4, E10N3, E10N1 et E10B3) développée industriellement.

_____

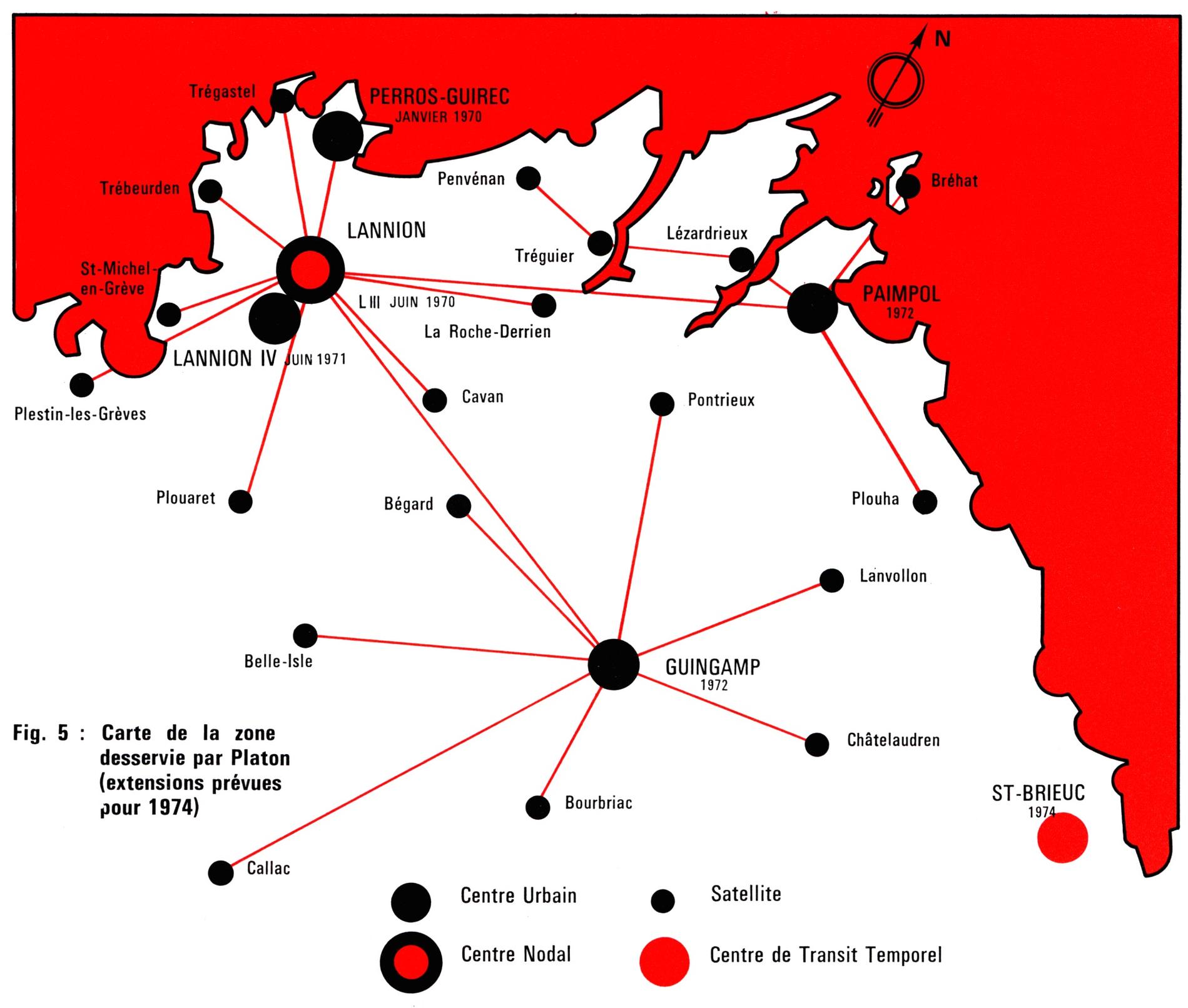

Ci-dessus : Réseau Intégré de Lannion réalisé avec Commutateurs Temporels Platon en Janvier 1972.

DIT n°20 - Janvier 1972.

_____

Au niveau architectural et fonctionnel :

Le premier sous-réseau du Commutateur PLATON, qui n’est, rappelons-le, qu’un prototype, est équipé d’un unique Traducteur (TR), d’un seul Taxeur (TX) et de 2 Multienregistreurs (MR) (nombre de Multienregistreurs extensible à 8 si nécessaire). Ces 3 organes constituent l’organe de commande du Commutateur. Il est également pourvu de 2 Marqueurs (MQ).

- - Le Traducteur (TR) stocke le routage des conversations téléphoniques suivant les abonnés demandés.

- - Les 2 Multienregistreurs (MR) assurent le déroulement et le séquencement de l'établissement en temps réel des communications et leur arrêt.

- - Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et de comptabiliser les taxes des conversations pour chaque abonné en temps réel.

- - Les 2 Marqueurs (MQ) assurent l'interface entre l’organe de commande constitué et les Unités de Raccordement d'Abonnés de 1ère génération, nommés Équipements de Modulation d’Abonnés (EMA) et les circuits de sortie (raccordés au reste du réseau téléphonique) nommés Équipements de Modulation de Circuits (EMC), via le Réseau de Connexion (CX).

- - Le Réseau de Connexion (CX), dans un Commutateur PLATON est 100% de type temporel, à un seul étage, de type T, d'une capacité de 32 Unités de Sélection, capable de commuter un maximum de 64 multiplex numériques MIC.

- - Chaque EMA peut héberger 511 abonnés (la position Zéro étant impossible).

- - Chaque EMC peut être relié à 62 circuits de transit.

- - Est également présent un Organe de Contrôle (OC) chargé des opérations de test et de maintenance du système.

Le second sous-réseau du premier prototype PLATON est assuré par le Centre de Traitement des Informations (CTI), qui est constitué par un calculateur RAMSES I créé par le CNET, chargé de gérer, en différé dans le cadre du service normal, le Commutateur. (Ce calculateur est remplacé quelques mois plus tard par un CII-10010, plus puissant).

L’équivalent de la duplication de certains organes de commande est théoriquement assuré dans le Commutateur PLATON : en cas de panne du Traducteur (TR) ou du Taxeur (TX), la fonction défaillante peut-être reprise en secours par le Centre de Traitement des Informations (CTI) associé à l’Organe de Contrôle (OC) qui peuvent ainsi suppléer en temps réel à certaines avaries partielles du Commutateur.

Au niveau du développement et de la fabrication matérielle de PLATON :

- Les mémoires des programmes de fonctionnement des différents organes du Commutateur (ce que l’on pourrait qualifier de mémoire morte ROM) sont constituées de simples matrices à diodes, finalement très primitives.

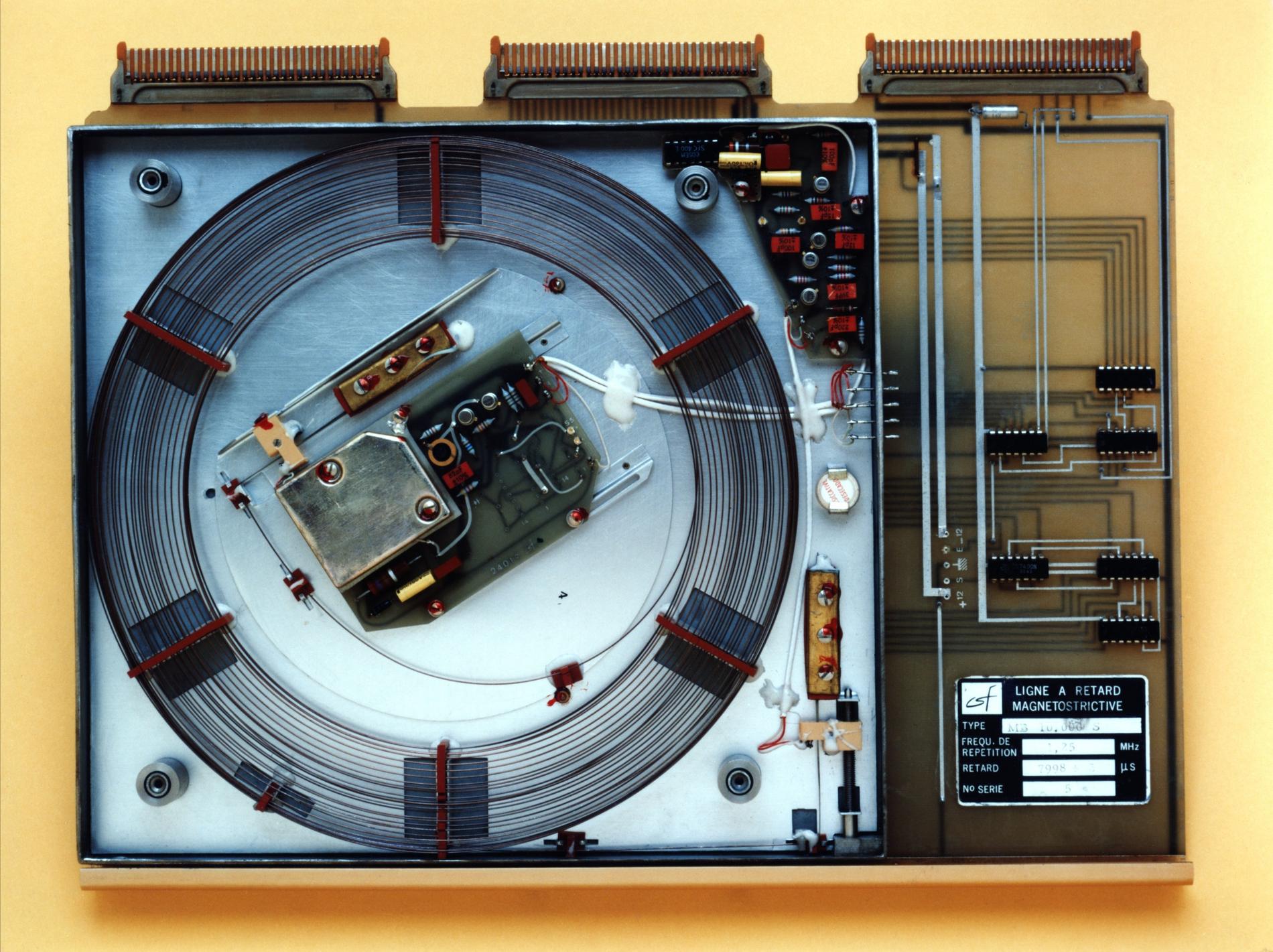

- Les mémoires tampon de données du Commutateur (ce que l’on pourrait qualifier de mémoire vive RAM) sont constituées par des lignes à retard à magnétostriction réglables "au tournevis".

- Après des tentatives laborieuses menées par le CNET à partir de 1965 avec les circuits intégrés de technologie DTL dont les temps de transfert s'avéreront trop lents, le réseau de connexion (CX) 100% numérique est finalement reconçu avec succès en 1967 avec les tous nouveaux circuits intégrés de la famille TTL de Texas Instruments apparus en 1966, qui donnent de meilleurs résultats de fonctionnement.

- Même les baies de raccordement des abonnés de ce prototype, conçues initialement par l'AOIP, sont entièrement électroniques et dépourvues de toute pièce mobile. Elles sont dénommées EMA (Équipements de Modulation d’Abonnés). La Concentration/Expansion des abonnés est effectuée directement en numérique (électronique temporelle). En raison de l’utilisation de technologies récentes, ces baies de raccordement s’avèrent malheureusement très coûteuses alors.

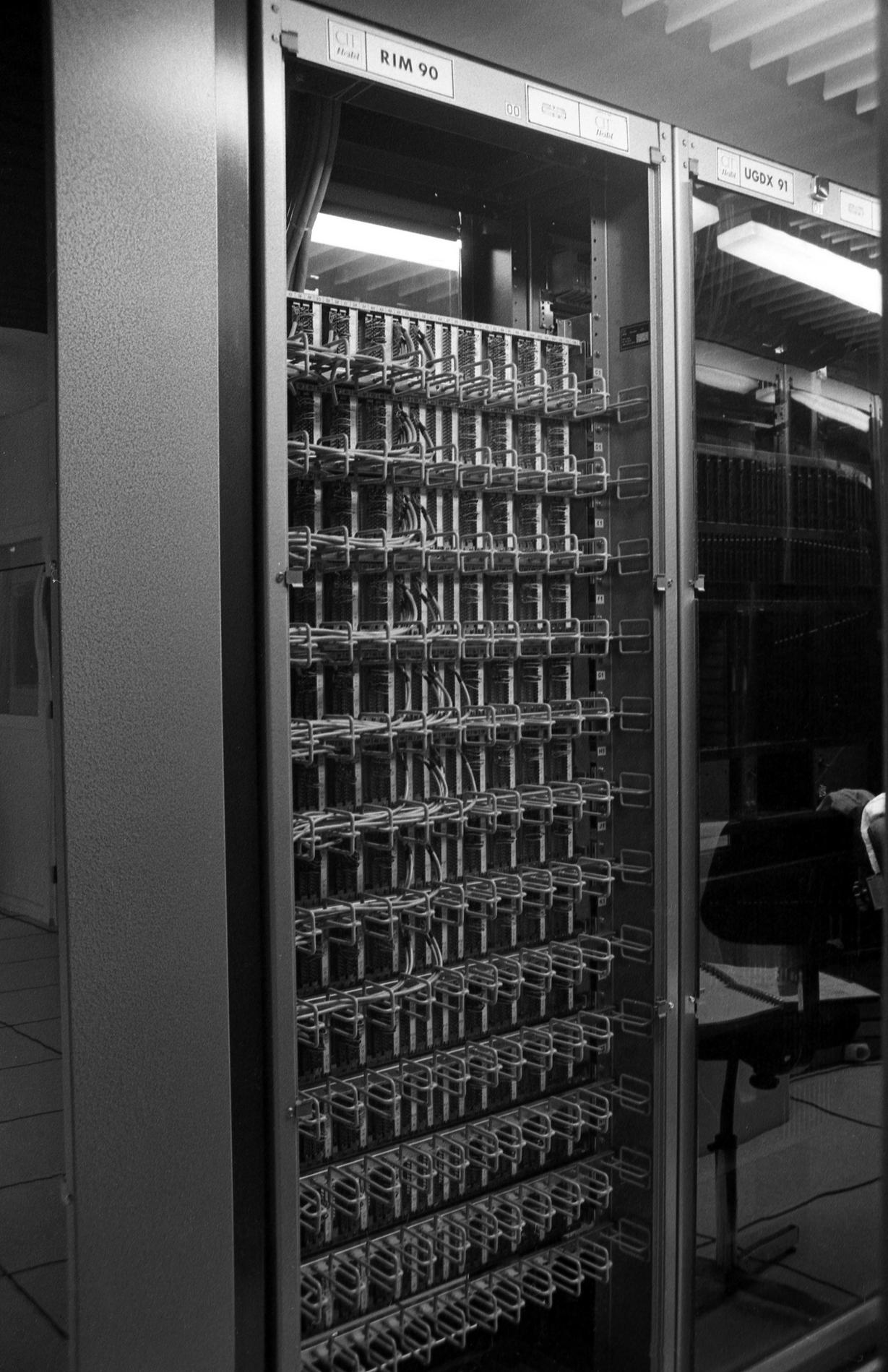

Ci-dessus : première maquette expérimentale de Commutation Temporelle installée dans les laboratoires du CNET Lannion.

- À noter que la présentation des bâtis n'a encore rien à voir avec les prototypes PLATON.

Photographie PTT - 1966 - Coll. Orange DANP.

_____

Ci-dessous : seconde maquette de Commutation Temporelle installée dans les laboratoires du CNET Lannion.

- cette seconde maquette commence à ressembler à un autocommutateur PLATON.

Photographies PTT - 10 février et 21 avril 1969 - Coll. Orange DANP.

_____

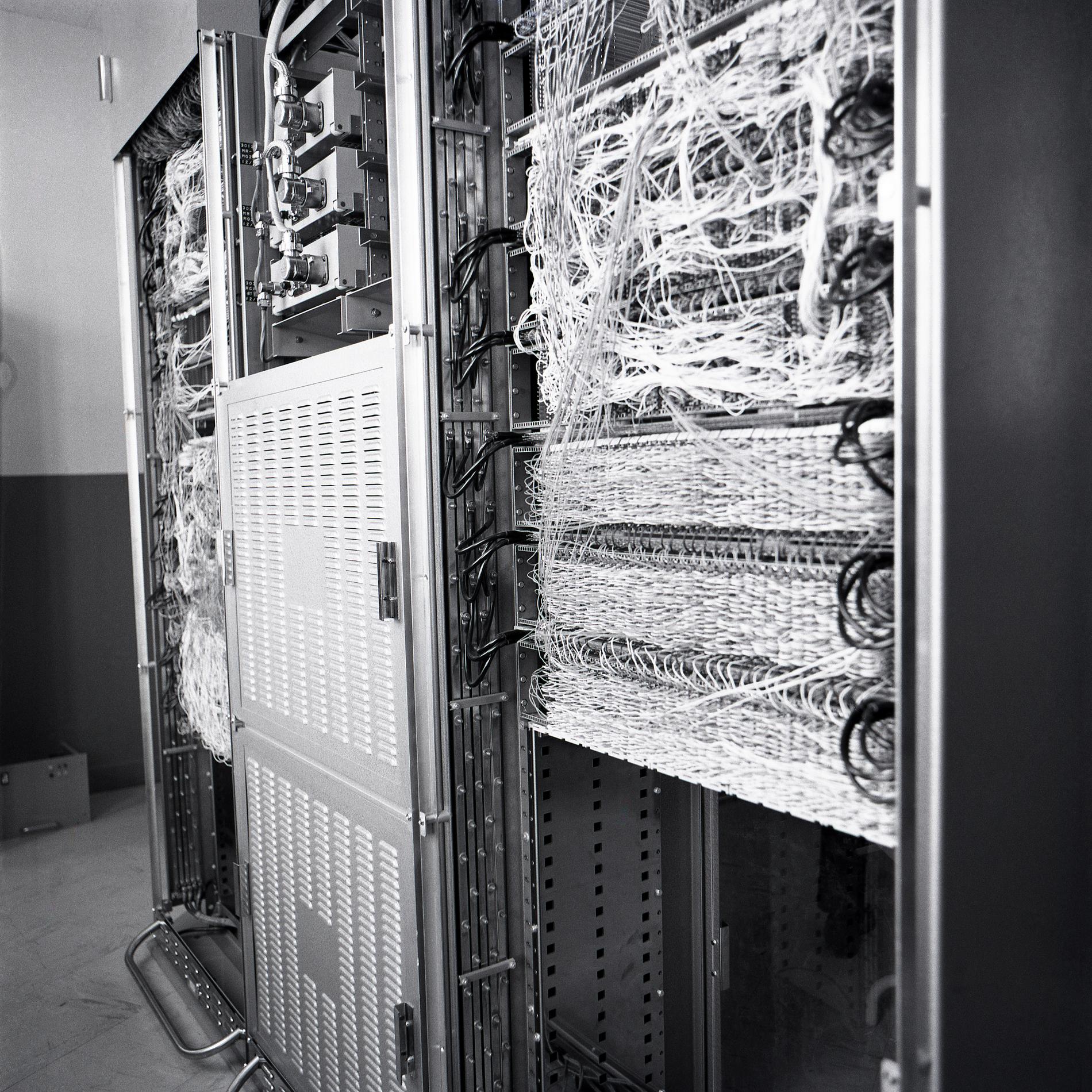

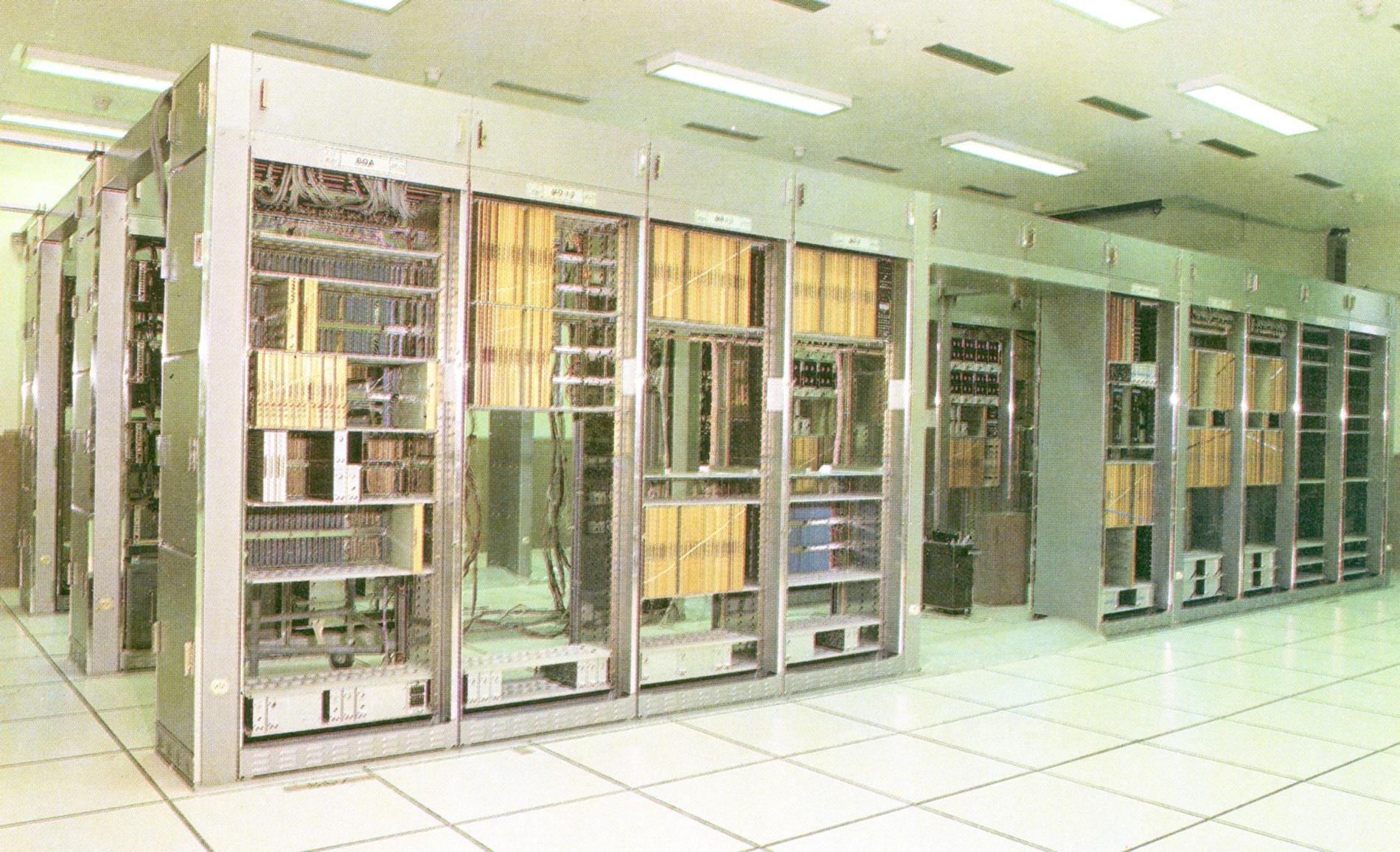

ci-dessus : Commutateur prototype n°1 PLATON de Perros-Guirec Poste (RN598) mis en service le 6 janvier 1970, premier Commutateur téléphonique Électronique Temporel du monde.

- Au premier plan, vue de la 1ère travée.

- Au second plan, complètement à gauche et complètement à droite, au travers des deux ouvertures : vue partielle de la 2ème travée.

Photographie PTT - 2 octobre 1969 - Coll. C. R-V.

_____

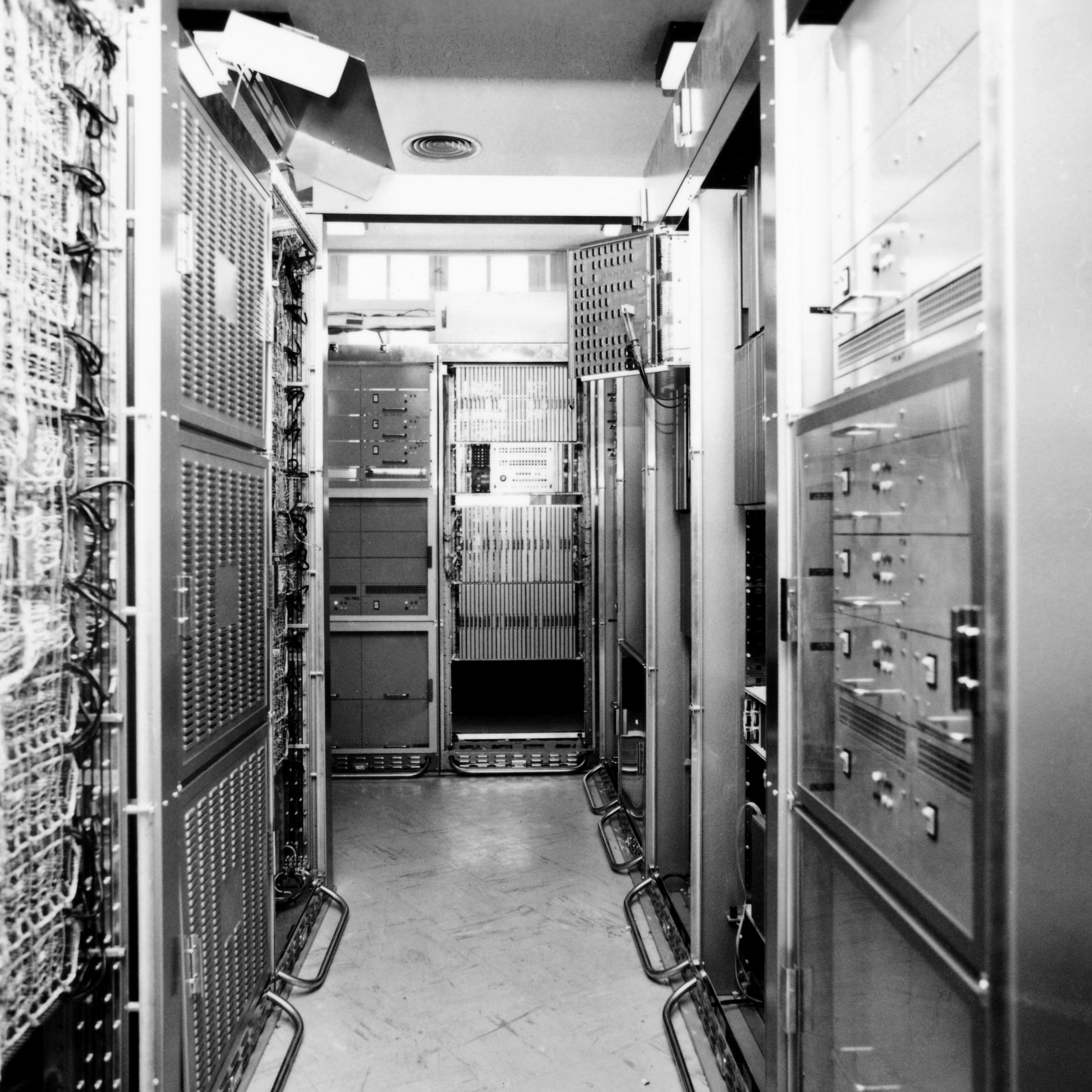

Ci-dessus : Commutateur prototype n°1 PLATON de Perros-Guirec Poste (RN598).

- Premier Commutateur téléphonique Électronique Temporel du monde.

- Mis en service le 6 janvier 1970 - Hors service le 10 avril 1979 - Fabricant : CNET.

- Vue de la 2ème travée.

Photographie PTT - 16 septembre 1969 - Coll. C. R-V.

_____

Remarque sur les travées du Commutateur PLATON de Perros-Guirec :

- Rappelons que les Commutateurs Téléphoniques de tous systèmes sont constitués d'une addition de travées.

- Chaque travée est constituée par un regroupement de baies.

- Usuellement, les travées sont rectilignes.

- Dans le cas de PLATON I - Perros-Guirec, les travées sont en forme de L, avec ce coude caractéristique à 90°. Ce type de construction mécanique relève de l'exception.

- Il est permis de penser que cette architecture de bâtis ait été retenue en raison d'un problème de taille du local d'installation de ce Centre Téléphonique.

Ci-dessus : Commutateur PLATON de Perros-Guirec Poste (RN598) en cours de construction.

Photographie PTT - 16 septembre 1969 - Coll. Orange DANP.

_____

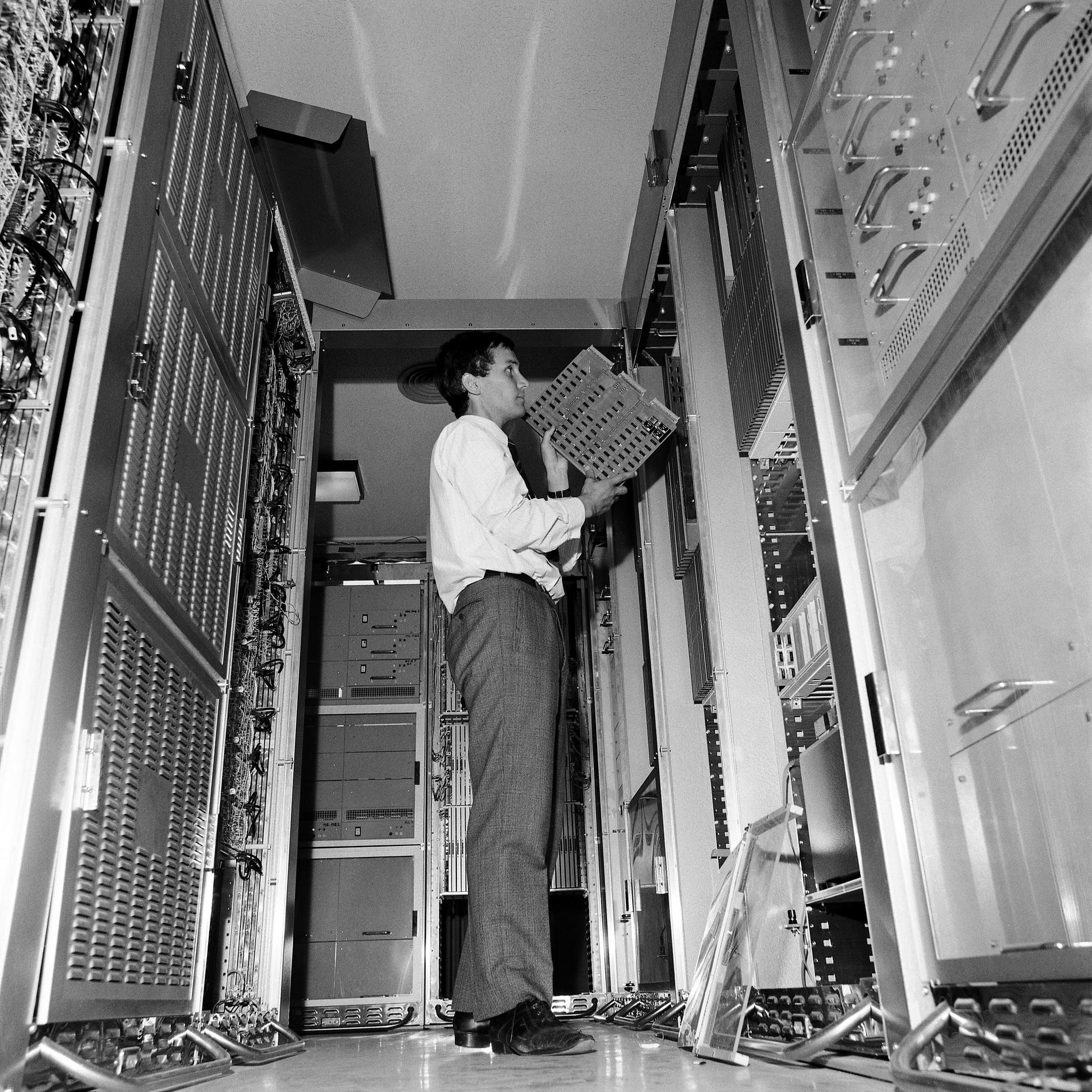

Ci-dessus : Commutateur PLATON de Perros-Guirec Poste (RN598) en cours de construction.

- cliché 1 : face à la 1ère travée. La 2ème travée, située derrière la 1ère, est visible au travers des ouvertures.

- cliché 2 : précâblages vus de l'arrière.

- clichés 3 à 6 : la 2ème travée. Techniciens en train d'implanter les cartes logiques dans le Commutateur.

Photographies PTT - début Septembre 1969 - Coll. Orange DANP.

_____

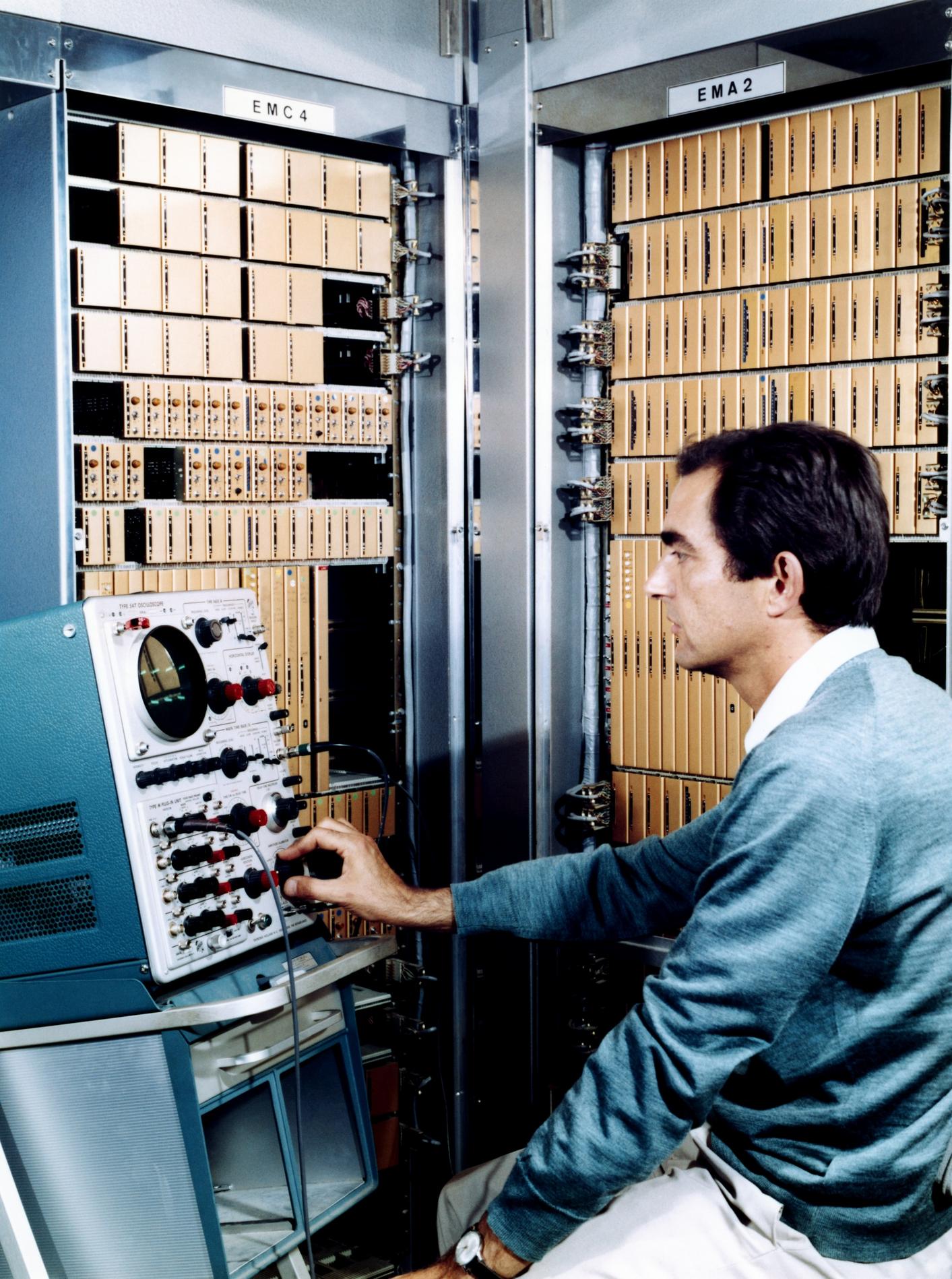

Ci-dessus : Technicien de Commutation en cours de mesure sur des équipements de modulation de circuits du Commutateur PLATON de Perros-Guirec Poste (RN598) (connectés aux jonctions numériques MIC).

Photographie PTT - Août 1971 - Coll. Orange DANP.

_____

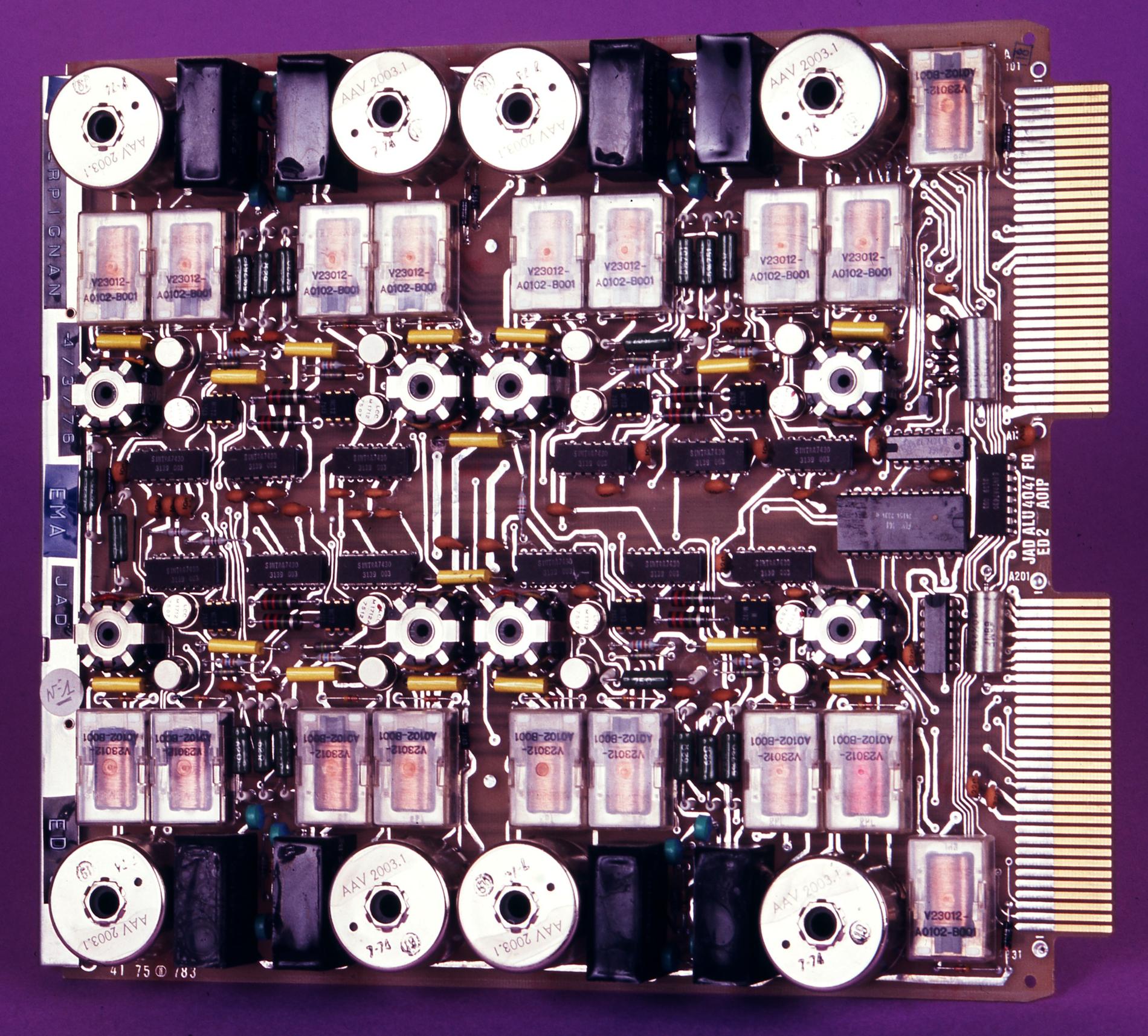

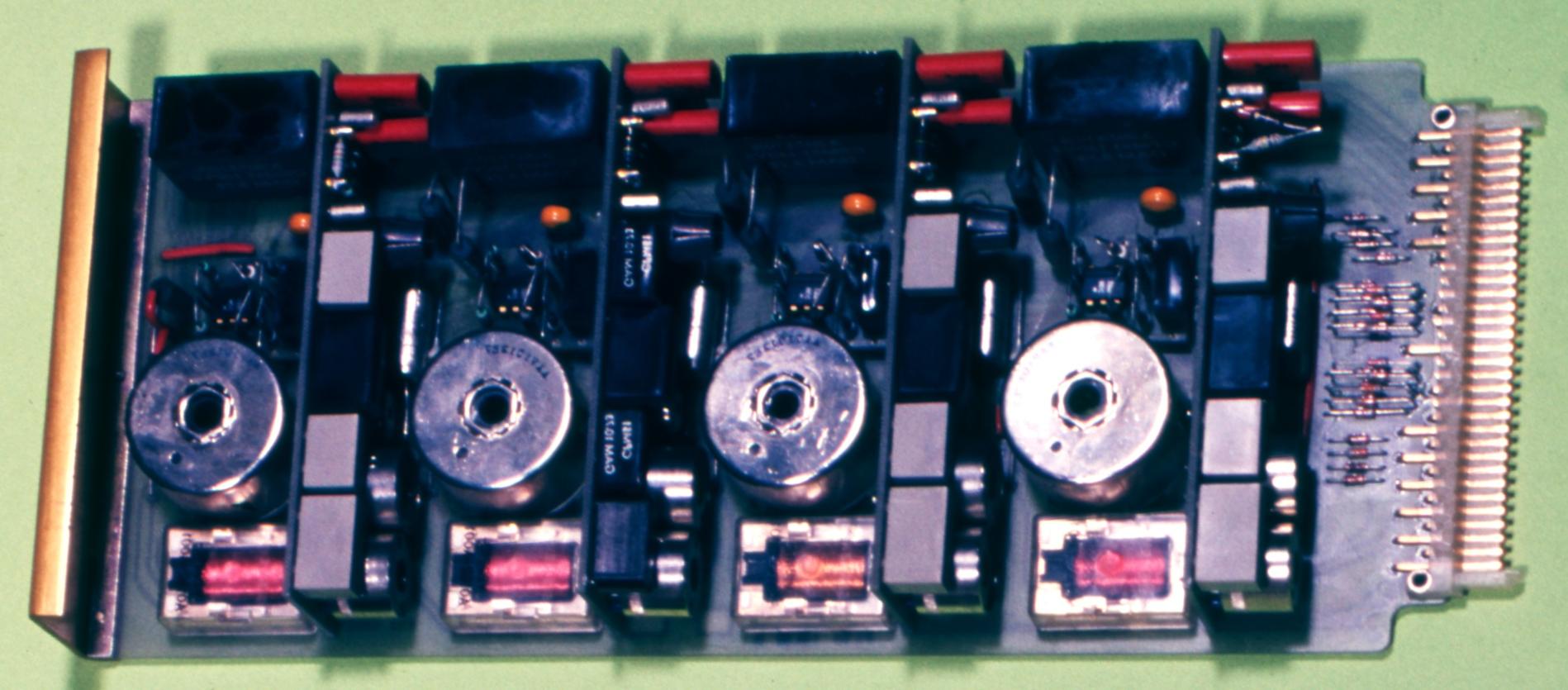

Ci-dessus : Carte EMA1G pour 4 Abonnés Ordinaires, conçue en 1969.

Photographie PTT - 30 avril 1976 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : une Ligne à Retard Magnétostrictive, utilisée comme Mémoire Vive(RAM) dans les Commutateurs prototypes PLATON Perros-Guirec Poste, Lannion III et Lannion IV.

Photographies PTT - 12 mars 1990 - Coll. Orange DANP.

_____

Ci-dessus : Commutateur Électronique Temporel prototype n°2 PLATON Lannion III (RN529) quelques semaines avant sa mise en service -

- Mis en service le 16 juin 1970 - Hors service le 10 avril 1979 - Fabricant : CNET.

Photographie PTT - 6 mai 1970 - Coll. C. R-V. In "Genèse et croissance des télécommunications" - L-J Libois.

_____

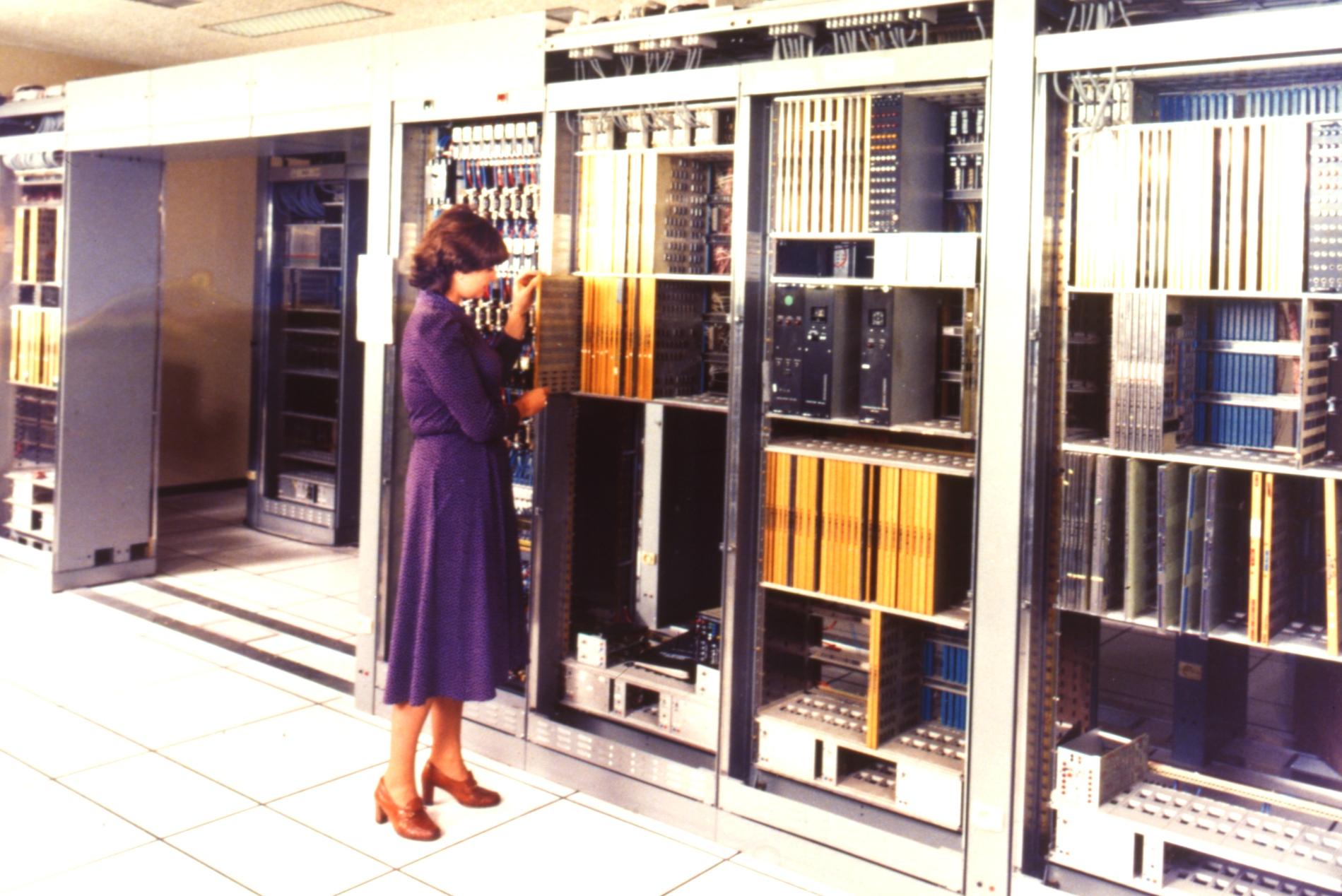

Ci-dessus : Technicienne sur console Relation Homme Machine (RHM) connectée au Commutateur Lannion III (RN529).

- en 2ème plan : le Commutateur prototype n°2 PLATON Lannion III (RN529)

Photographie PTT - 14 septembre 1972 - Coll. Orange DANP.

_____

Ci-dessus : le Centre de Traitement des Informations (CTI) Modèle CII 10010, associé au Commutateur Prototype PLATON Lannion III (RN529).

- À droite, le Dérouleur de Bandes Magnétiques (DBM)

- Sur les côtés, les Consoles de Relations Homme Machine (RHM)

Photographie PTT - 14 septembre 1972 - Coll. C. R-V.

_____

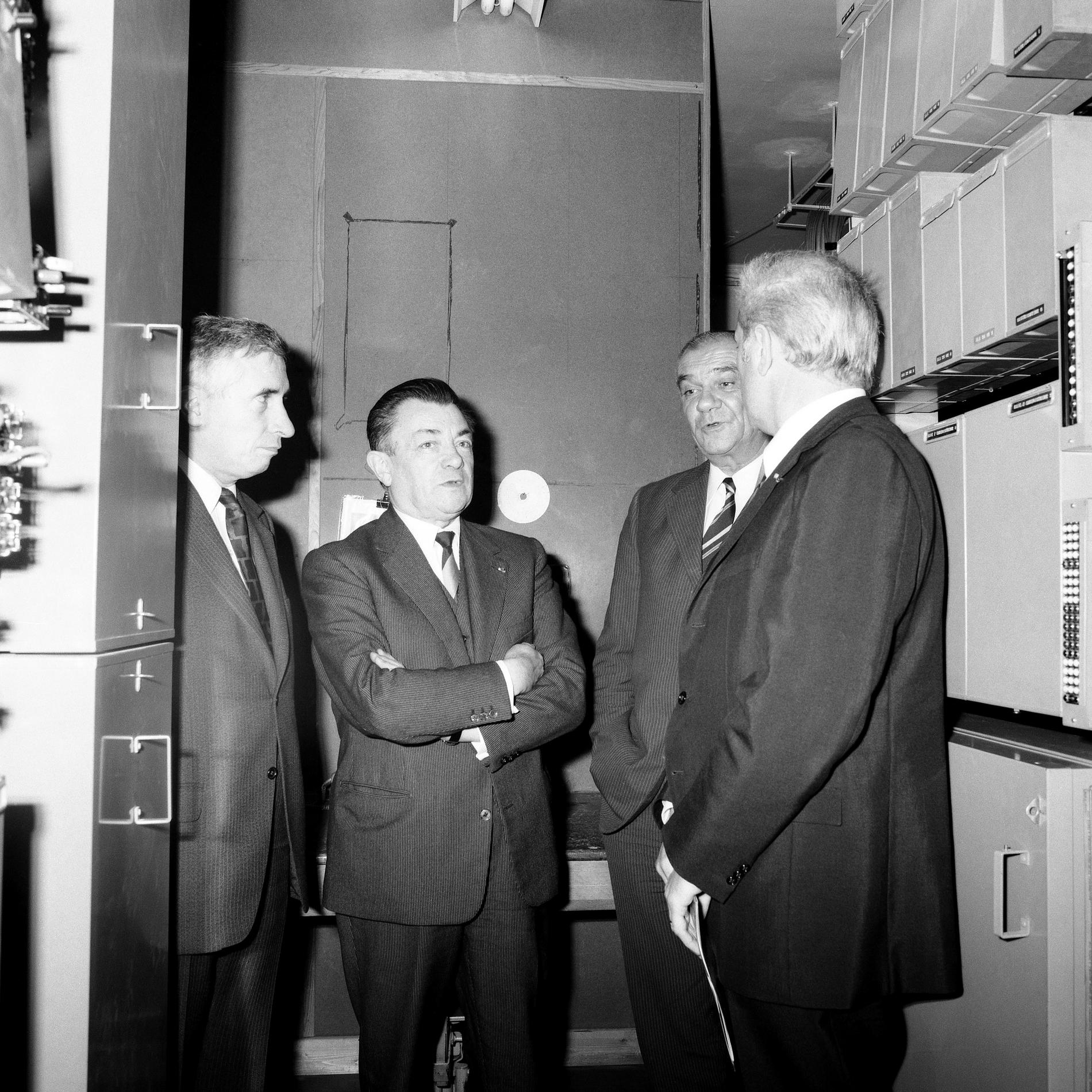

Ci-dessus : inauguration du Commutateur PLATON Lannion III (RN529) le jour même de sa mise en service, par M. le Ministre des P et T - Robert Galley (au téléphone).

- Mis en service le 16 juin 1970 - Hors service le 10 avril 1979 - Fabricant : CNET.

- De gauche à droite : M. le Préfet des Côtes-du-Nord - René Jannin ;

- M. le Directeur Général des Télécommunications - Pierre Marzin (bras croisés) ;

-

M. le Directeur du CNET - Louis-Joseph Libois (à droite, de profil).

Photographie PTT - 16 juin 1970 - Coll. C. R-V.

_____

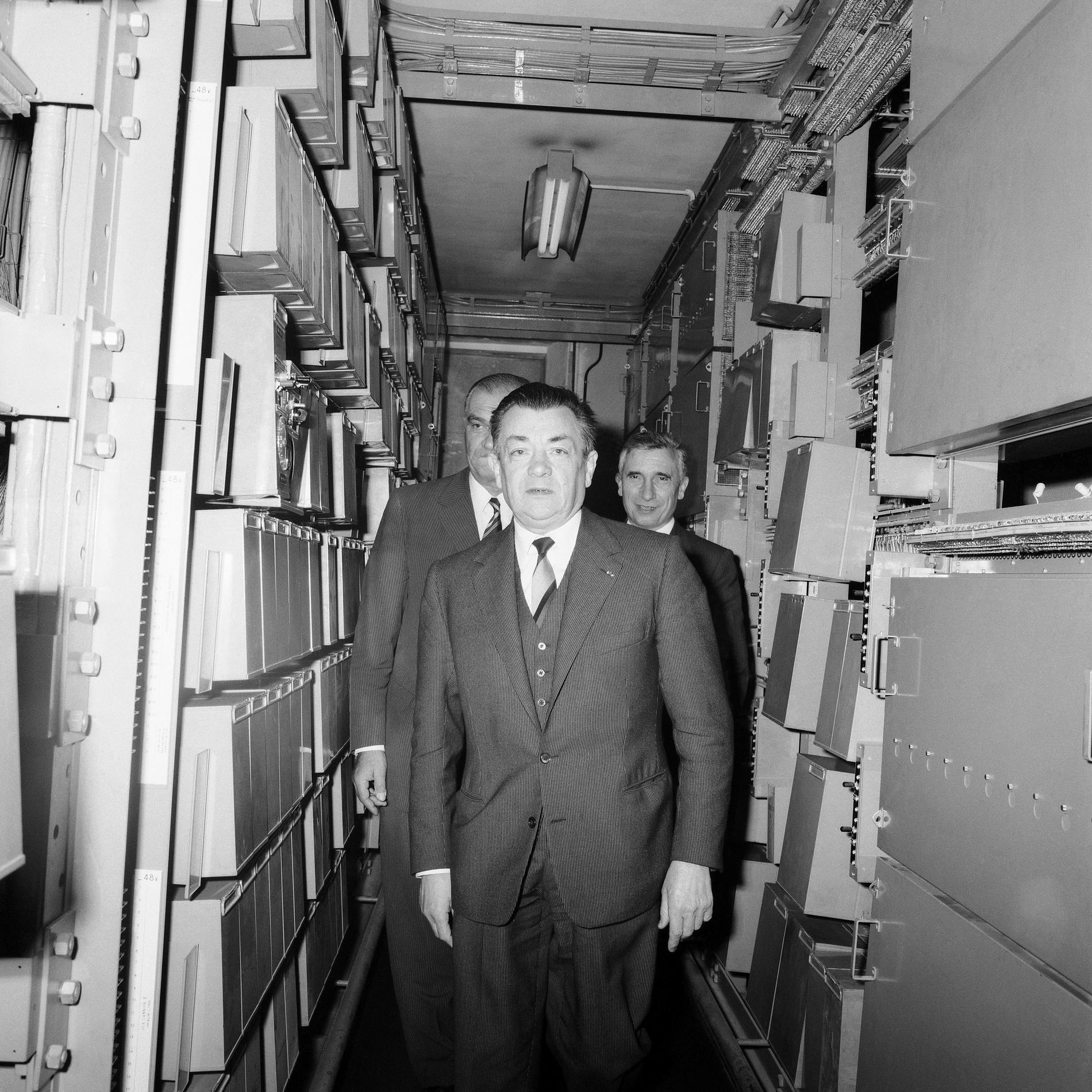

Ci-dessus : inauguration du Commutateur PLATON Lannion III (RN529) le jour même de sa mise en service, par M. le Ministre des P et T - Robert Galley (au téléphone).

- cliché 1 : entrée de M. le Ministre des P et T entre dans le centre téléphonique Lannion III.

- cliché 2 : M. le Ministre salue les invités de la société civile et les Ingénieurs des Télécommunications. À droite, de profil : MM. les Ingénieurs Généraux - André Pinet et Pierre Marzin.

- clichés 3 et 4 : M. le Ministre essaye le commutateur PLATON - Lannion III par lui-même.

- clichés 5 et 6 : M. le Ministre, satisfait, félicite les Ingénieurs pour cette réussite complète.

- clichés 7 et 8 : après quelques autres essais, la visite se poursuit entre les travées du Commutateur, où l'on présente à M. le Ministre les organes électroniques temporels dernier cri, de conception française.

Photographies PTT - 16 juin 1970 - Coll.Orange DANP.

_____

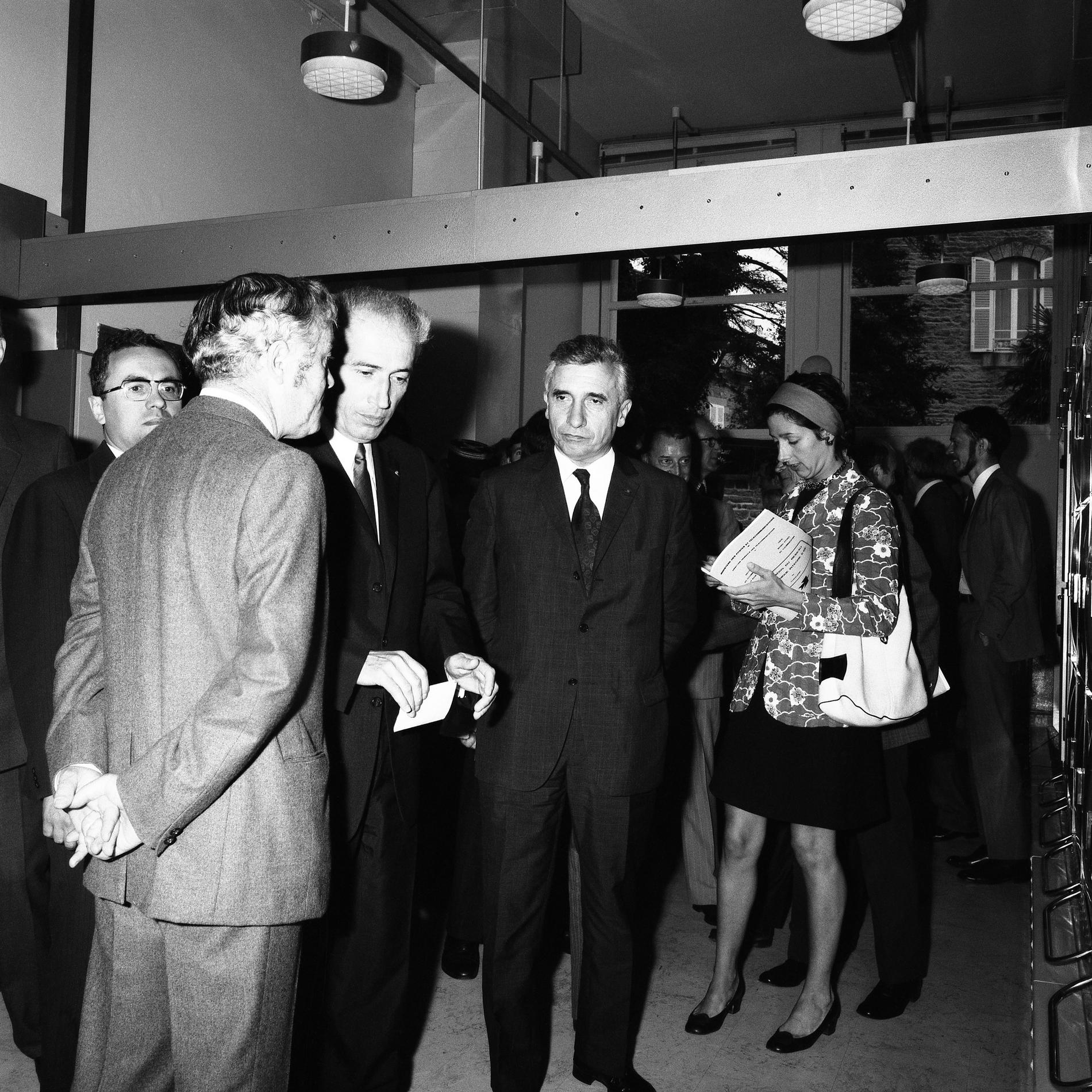

Ci-dessus : M. le Ministre des Postes et Télécommunications - Hubert Germain visite le Commutateur PLATON - Lannion III (RN529).

- À peine nommé, M. le Ministre visite le CNET de Lannion ainsi que les sociétés de l'industrie privée de la zone, et accomplira, lui aussi, le pèlerinage à Lannion III.

- M. l'Ingénieur des Télécommunications - Jacques Pouliquen, qui a beaucoup œuvré sur le projet PLATON, donne les explications à M. le Ministre.

Photographies PTT - 29 septembre 1972 - Coll. Orange DANP.

_____

Ci-dessus : Commutateur prototype temporel n°3 PLATON Lannion IV (RN528).

- Mis en service le 2 juin 1971 - Hors service en Mai 1978 - Fabricant SLE.

Photographie PTT - 17 juin 1971 - Coll. C. R-V.

_____

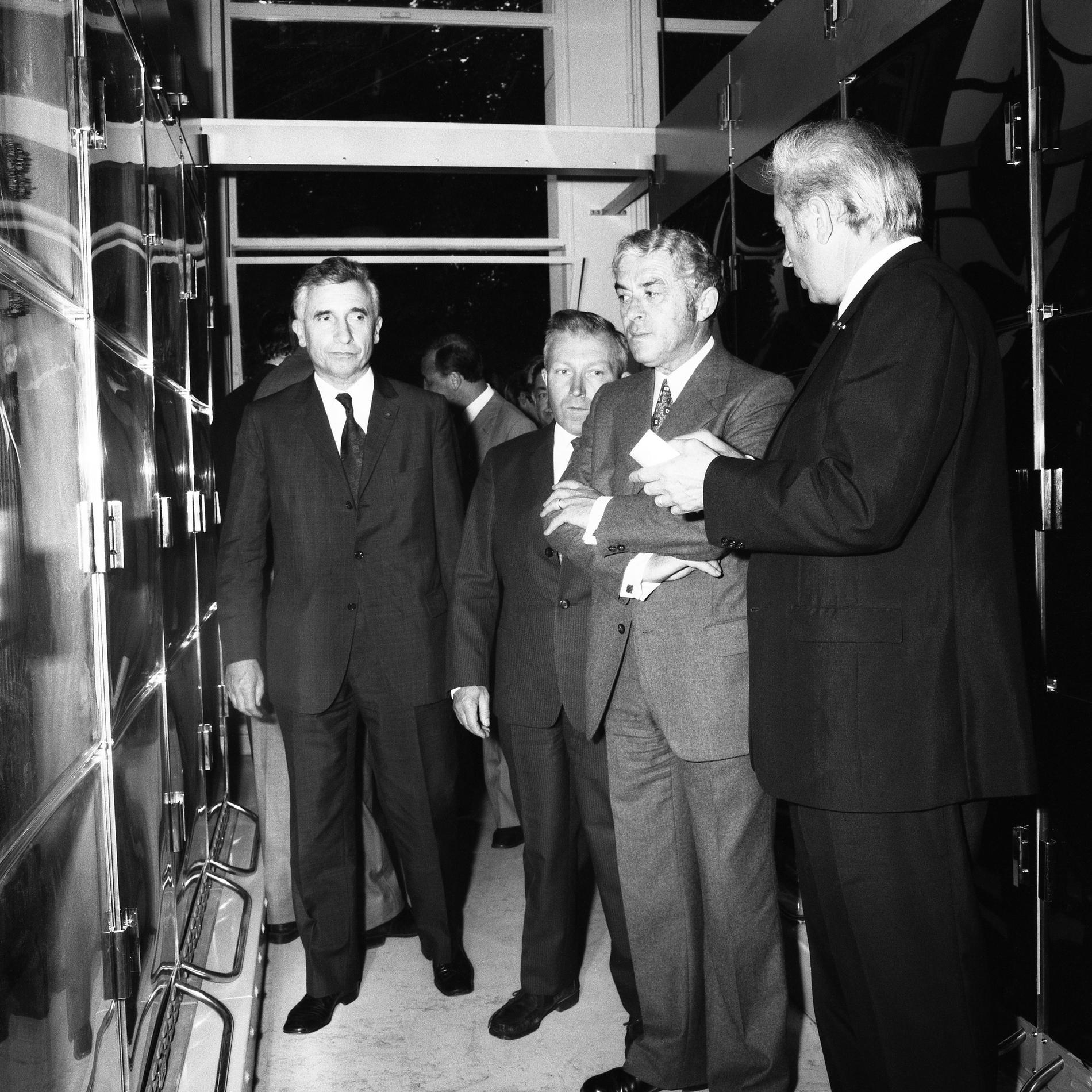

Ci-dessus : visite de l'autocommutateur PLATON Lannion IV, le jour de son inauguration.

- cliché 1 : M. le Directeur Régional des Télécommunications de Nantes - Roger Légaré donne les explications à M. le Préfet des Côtes-du-Nord - René Jannin.

- cliché 2, de g-à-d : M. le Préfet des Côtes-du-Nord - René Jannin, M. le Directeur du CNET - Louis-Joseph Libois, M. Émile Julier - Directeur du CNET Lannion, M. le Directeur Régional des Télécommunications de Nantes - Roger Légaré.

- clichés 3 à 6 : vue des ingénieurs du CNET et de la société civile locale.

- Mis en service le 2 juin 1971 - Hors service en Mai 1978 - Fabricant SLE.

Photographies PTT - 18 juin 1971 - Coll. Orange DANP

_____

Ci-dessus : visite du vénérable autocommutateur SRCT - Lannion I, mis à l'arrêt le 2 juin 1971, ses abonnés étant dès lors transférés sur l'autocommutateur PLATON - Lannion IV.

- cliché 1, de g-à-d : M. le Directeur du CNET - Louis-Joseph Libois ; M. le Directeur Général des Télécommunications - Pierre Marzin ; M. le Préfet des Côtes-du-Nord - René Jannin ; M. le Directeur Régional des Télécommunications - Roger Légaré.

- cliché 2 : M. le Directeur Général des Télécommunications - Pierre Marzin ouvre la marche parmi les travées de l'autocommutateur SRCT.

Photographies PTT - 18 juin 1971 - Coll. Orange DANP

_____

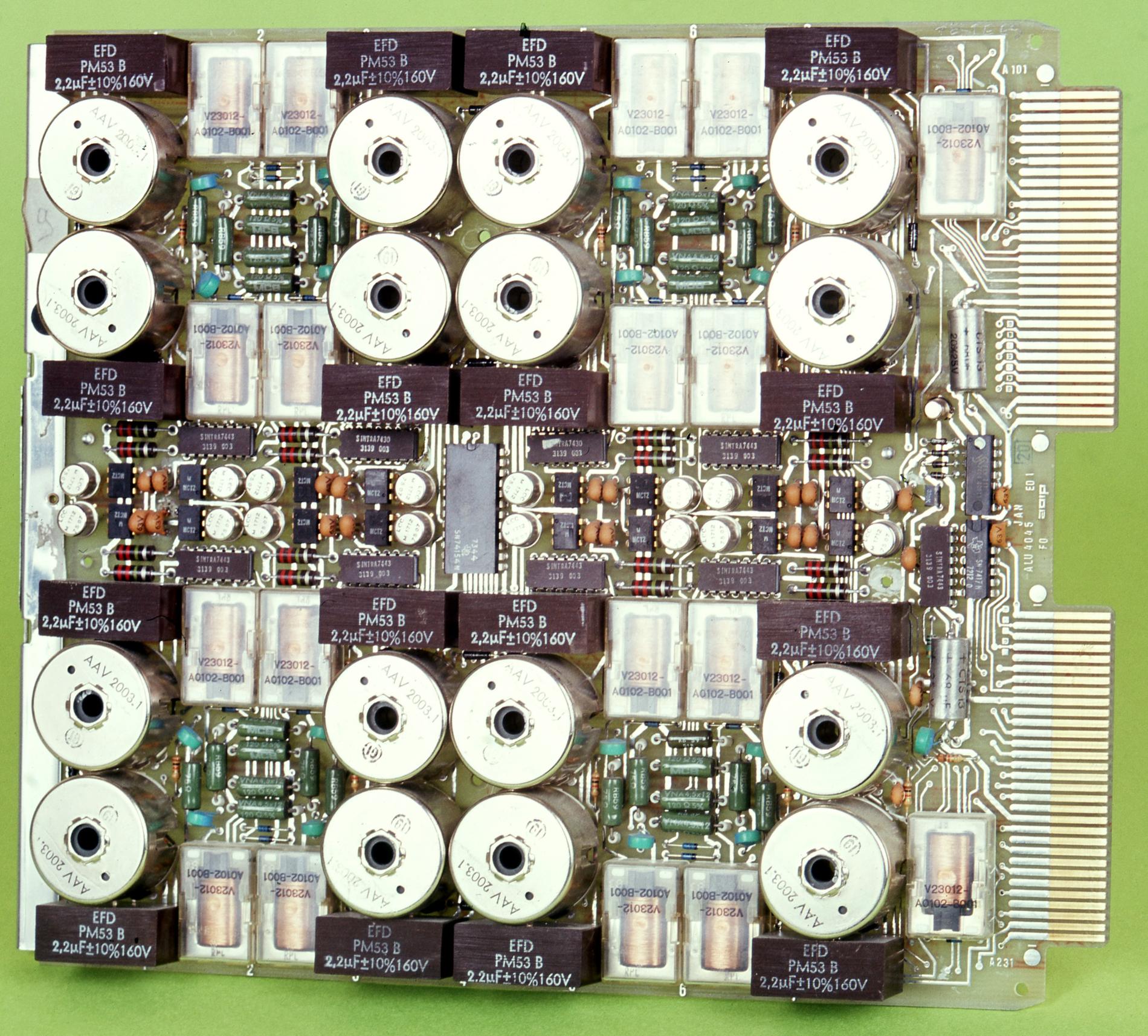

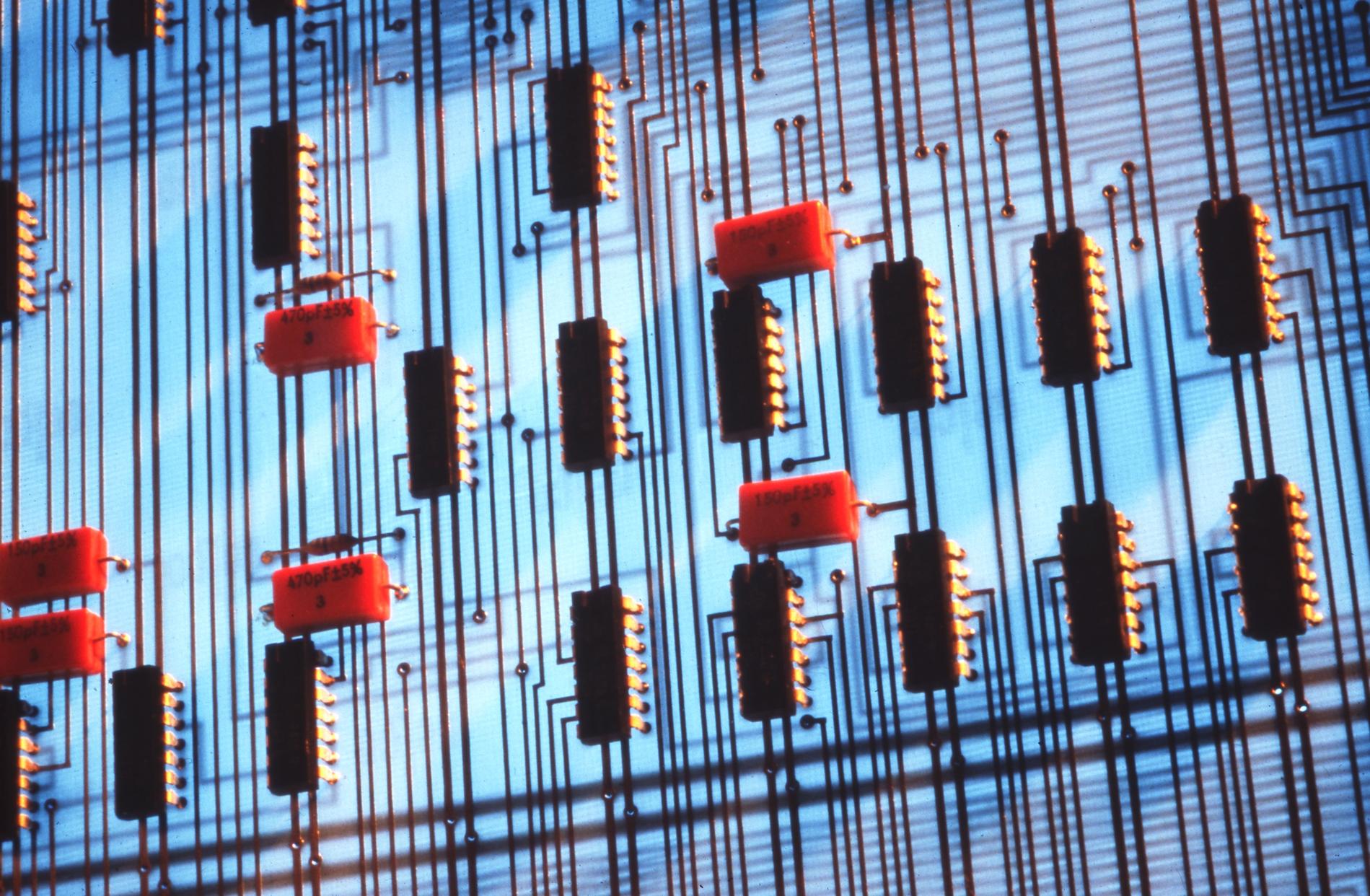

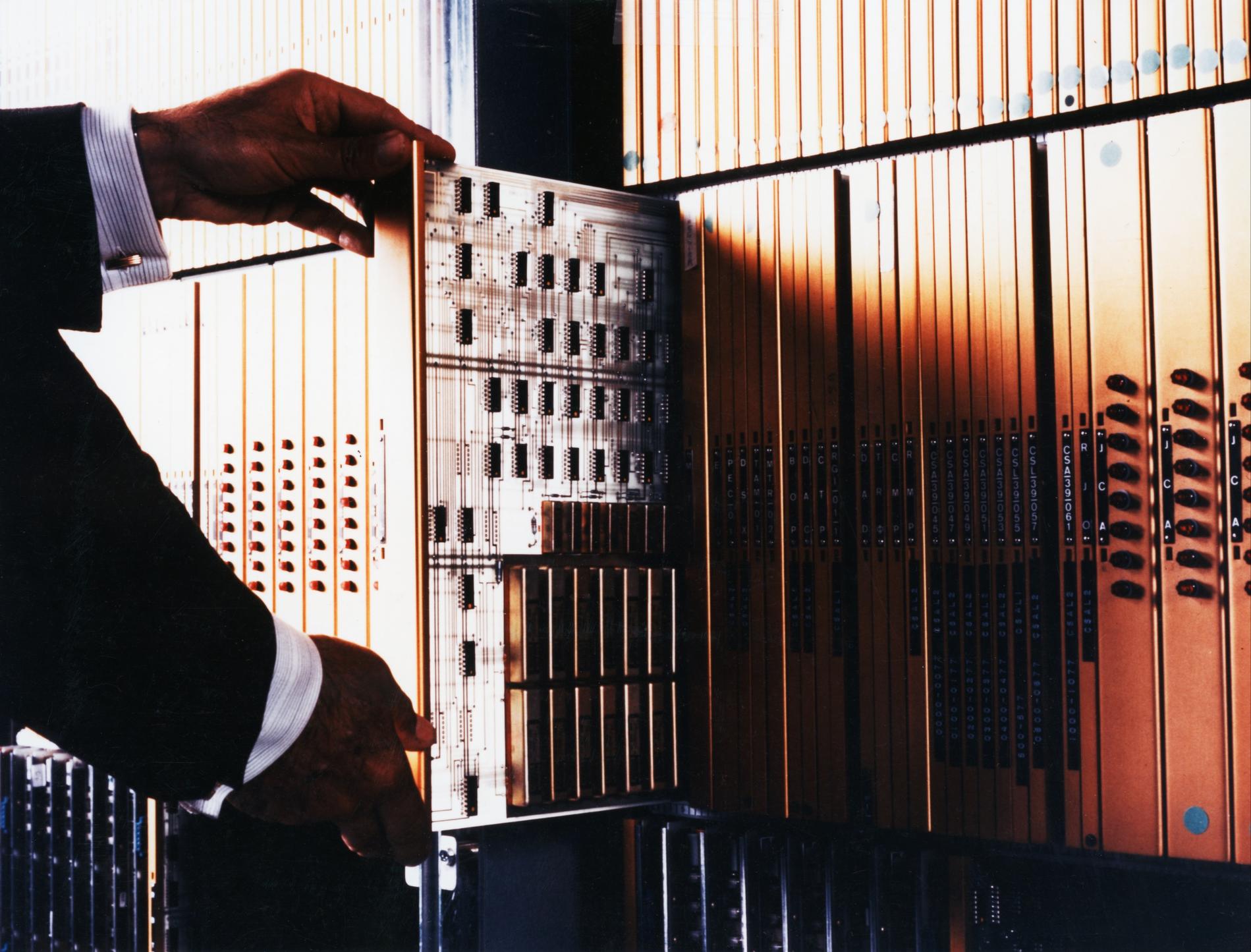

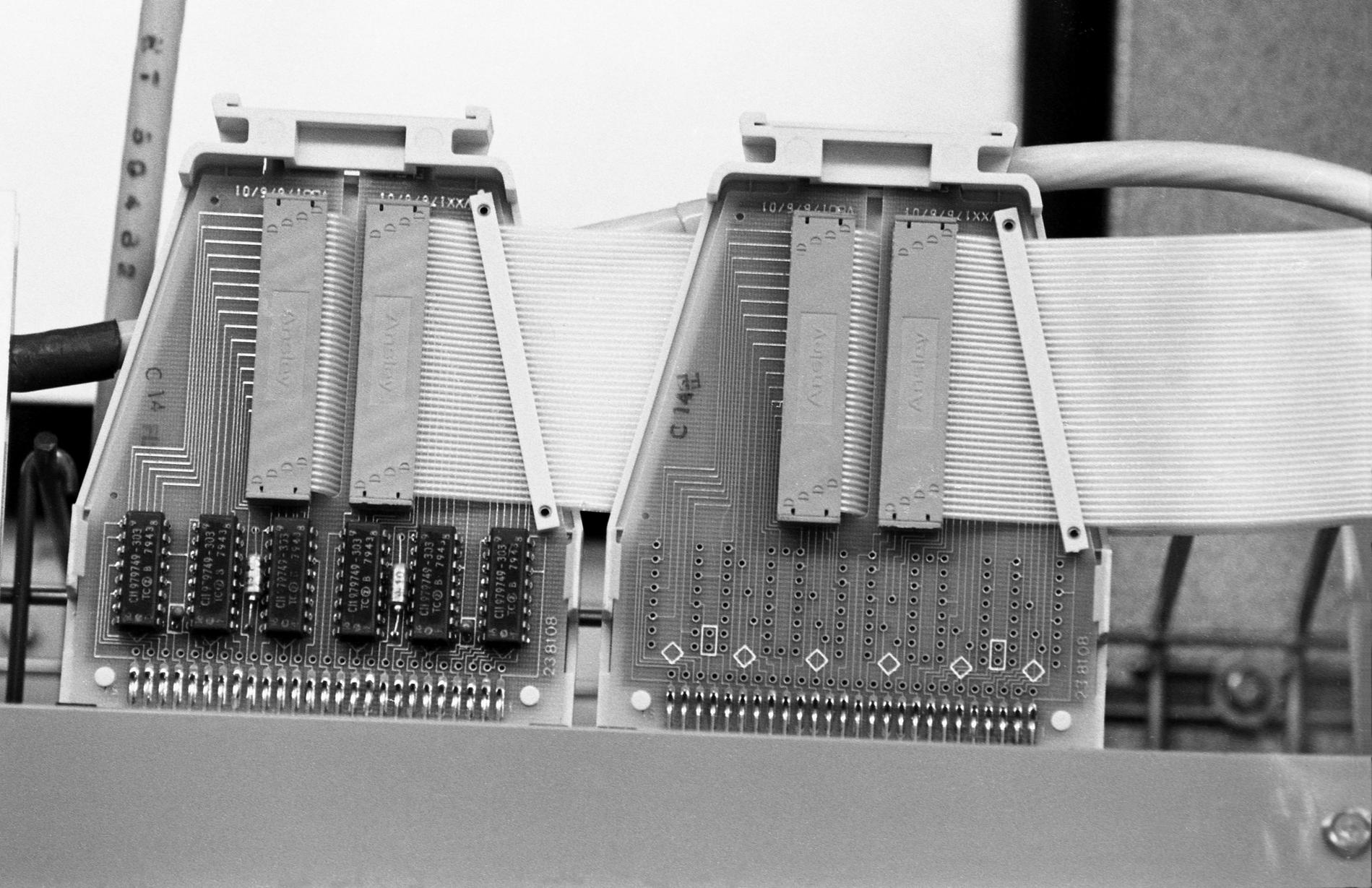

Ci-dessus : exemple d'un circuit imprimé d'un Commutateur PLATON.

- Remarquons la haute qualité du substrat en epoxy ainsi que l'impression des pistes de cuivre en double face : une performance qualitative en 1969.

- À noter que les pattes des Circuits Intégrés sont alors systématiquement dorées à l'or fin, ce qui était toujours le cas à la fin des années soixante.

Photographie PTT - circa 1970 - Coll. C. R-V.

_____

Naissance de la numérotation à fréquences vocales : le Clavier FV.

Concernant la France, les études concernant la numérotation téléphonique au clavier débutent en 1958, et le CNET en est alors chargé par l'administration des télécommunications.

À partir du Commutateur PLATON, tous les Commutateurs électroniques de type temporel sont capables d'accepter la numérotation depuis l'abonné de départ en fréquences vocales (DTMF) en plus d'accepter la numérotation à impulsions décimales en vigueur en France depuis 1913.

- À noter que certains Commutateurs électromécaniques crossbar acceptent le clavier à Fréquences Vocales depuis 1964, mais la diffusion en est alors confidentielle.

Ci-dessus : Hôtesse des Télécommunications lors d'une présentation à la presse, à Paris, du prototype de téléphone S63 à Fréquences Vocales.

- À noter l'absence des touches (*) et (#). Ce téléphone ne peut que remplacer le cadran décimal, ni plus, ni moins.

- Cependant, ce clavier permet une numérotation plus rapide pour l'usager.

Photographie Keystone - 21 mai 1969 - Coll. C. R-V.

_____

- Un arrêté de M. le Ministre des P et T - Robert Galley en date du 13 août 1971 est publié au JORF du 12 septembre 1971. Il officialise la mise à disposition auprès des abonnés des téléphones pourvus de claviers à fréquences vocales, contre taxes supplémentaires sur la location-entretien dudit poste ainsi que sur la ligne téléphonique avec option de réception de la numérotation en fréquences vocales.

- Ainsi à partir de 1971, lorsqu'un abonné relié à un centre téléphonique électronique souhaite pouvoir utiliser un poste à clavier à fréquences vocales, la programmation des options de sa ligne téléphonique sont modifiées, moyennant finance, pour pouvoir accepter ce type de numérotation en plus de la numérotation décimale au cadran.

- Mais la généralisation des téléphones à Clavier à Fréquences Vocales sera longue : ainsi au 31 décembre 1979, sur les 14 millions de postes téléphoniques en service en France, seuls 50.000 sont à Fréquences Vocales, soit 0,357% du parc...

- Nota : dans les années 1980, cette surtaxe d'abonnement disparaîtra et les lignes téléphoniques seront, sauf sur demande expresse de l'abonné, programmées pour recevoir la numérotation à fréquences vocales... (la réception de la numérotation par impulsions décimales restant toujours possible)

Ci-dessus : variété rarissime de S63 . Il s'agit du premier modèle de téléphone français agréé PTT pourvu du clavier à fréquences vocales de série. Fabriqué par la S.F.T.Ericsson. © Collection C. R-V.

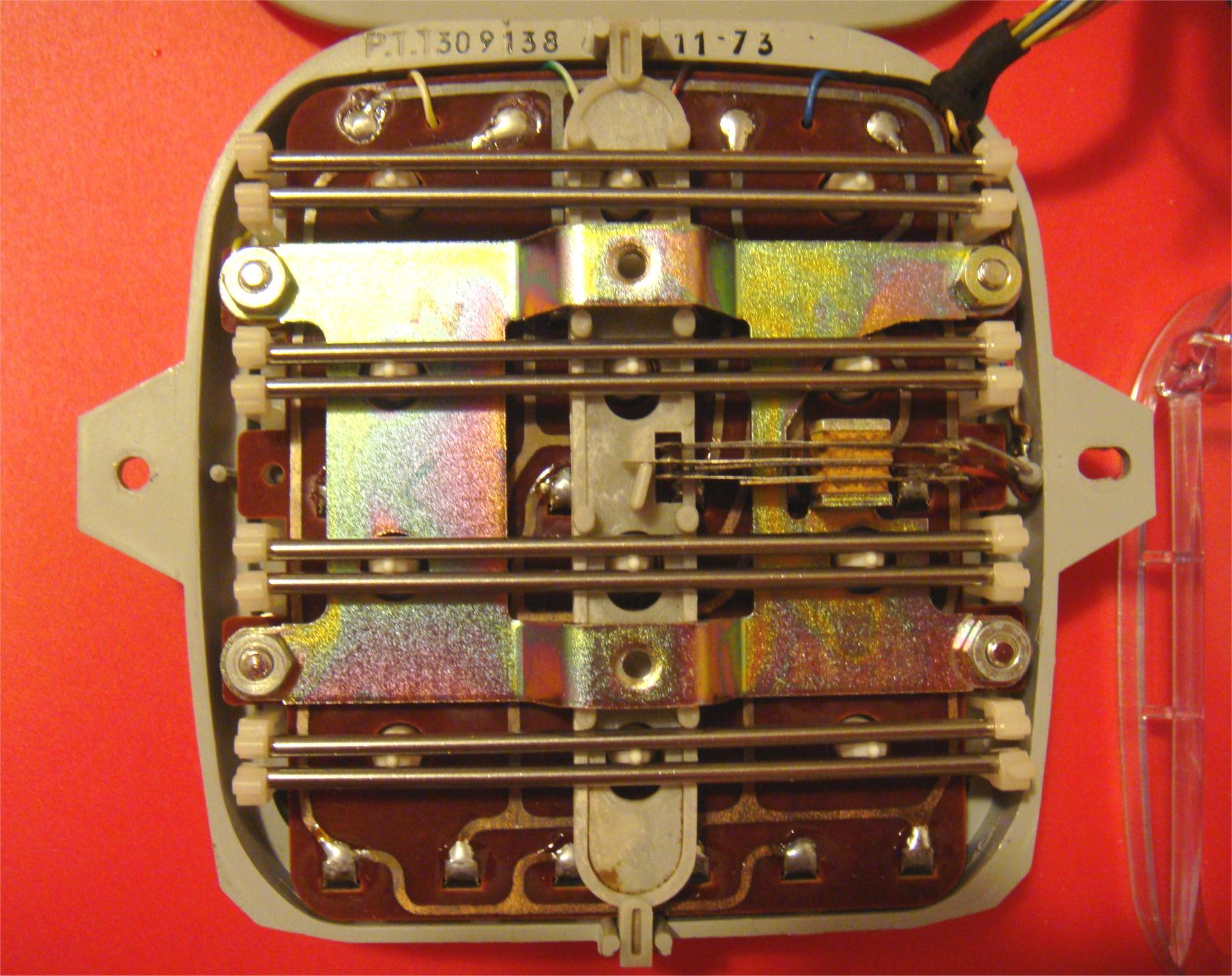

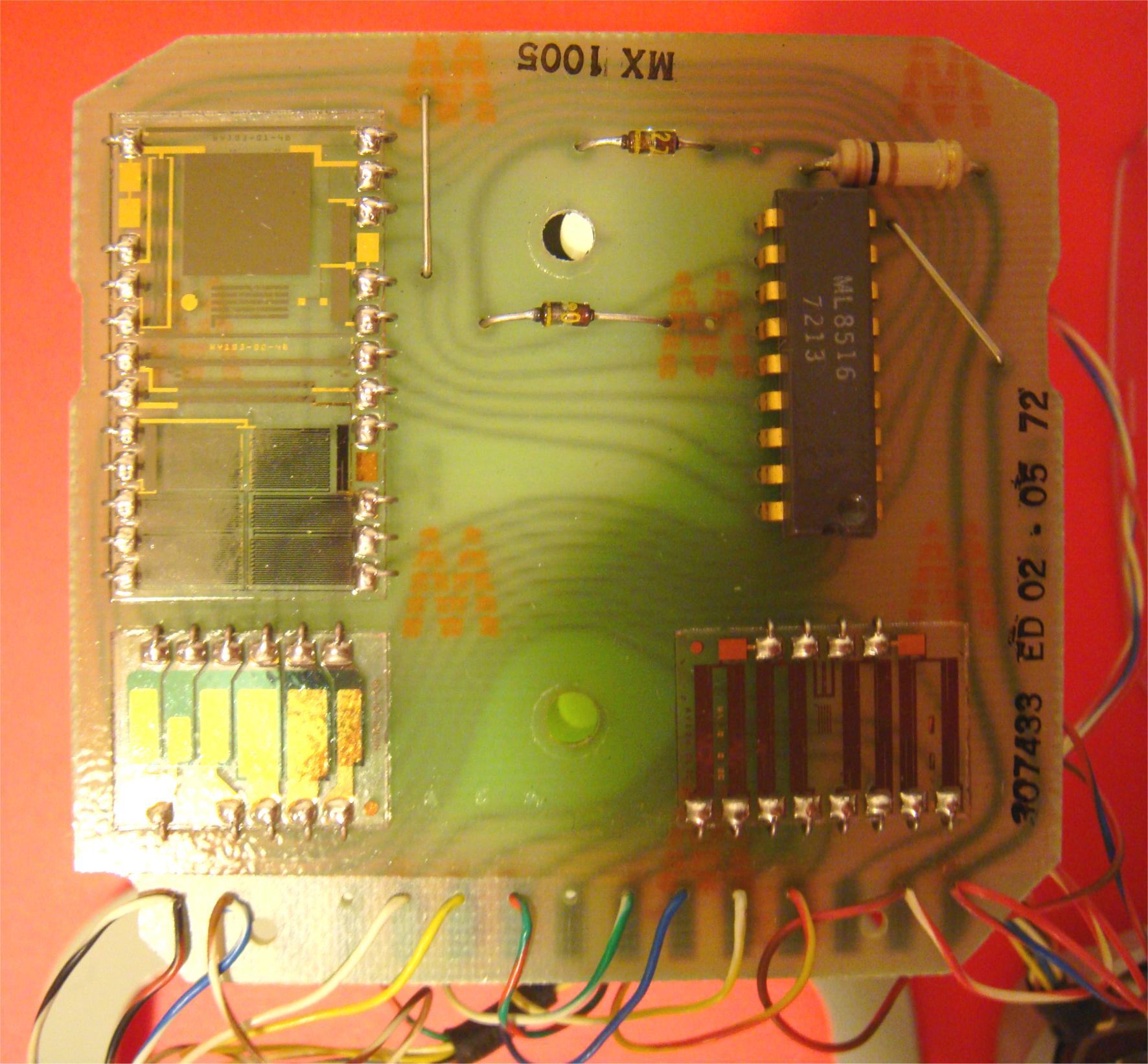

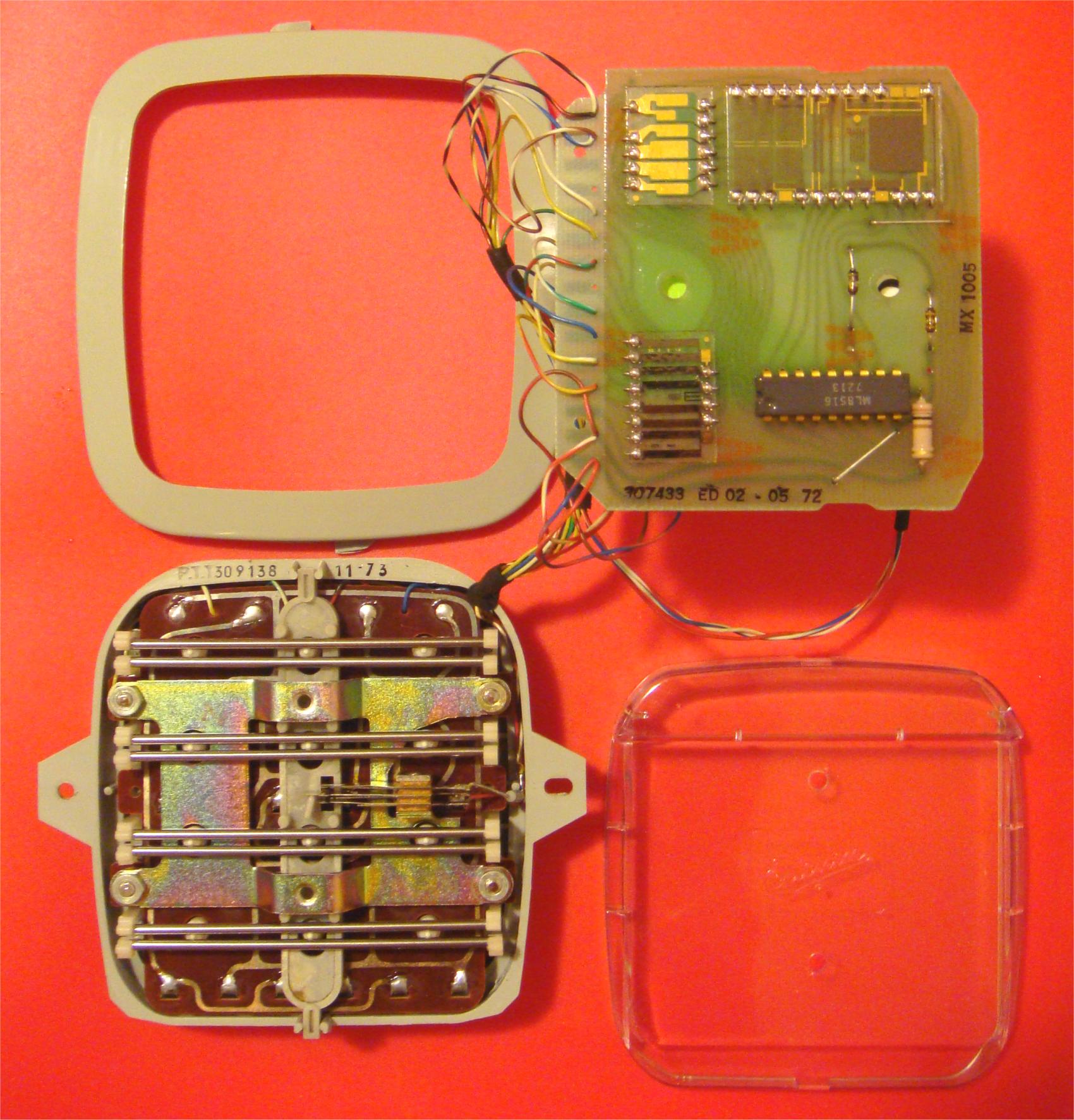

Ci-dessus : le rarissime premier modèle français de Clavier PTT à Fréquences Vocales de série, fabriqué par la S.F.T.Ericsson.

- Ce Clavier FV était conçu pour être monté sur les téléphones administratifs de type S63, en lieu et place du cadran traditionnel.

- Concernant cet exemplaire, la partie mécanique date de Novembre 1973,

- la partie électronique, provenant du Canada, date de Mai 1972.

- À noter les 3 circuits intégrés réalisés sur substrat de verre transparent !

- Ce modèle complexe, avec touches rectangulaires, est très rare à trouver, car les abonnés, même reliés sur les premiers Commutateurs temporels, conservaient leur téléphone à cadran ; de plus, ce modèle est fragile, donc en trouver en 2019 fonctionnel est un véritable défi.

(marché PTT - Novembre 1970) © Collection C. R-V.

* La commutation électronique temporelle doit notamment beaucoup à M. Louis-Joseph Libois, occupant une place prépondérante dans le domaine, ayant débuté à la fin des années 1950 dans la voie numérique sur le premier calculateur électronique transistorisé conçu en France : ANTINEA, puis qui devint Directeur du centre de recherches de Lannion dès 1962 et lança le projet PLATON en 1963, puis Directeur du CNET en 1968, pour enfin devenir Directeur Général des Télécommunications en 1971.

Comment ne pas rester interloqué sur les prédispositions de cet homme placé au cœur de la conception de la commutation électronique temporelle, basée sur l’invention d’un nouveau concept révolutionnaire de découpe par intervalles de temps réguliers, lui qui descendait si justement d’une vieille famille d’horlogers du Roi ? Il est parfois des destins qui paraissent rétroactivement couler de source. Sage réflexion sur le déterminisme à méditer…

Famille 1000-E10 : Incluant deux sous-familles : E10 et MT de la société française Alcatel qui fait aujourd'hui partie du groupe franco-américain Alcatel-Lucent :

Sous-famille E10, (abréviation : E pour Électronique car 100% électronique, projet n°10), (licence Alcatel époque CGE), dont le prototype est issu du projet PLATON, en France existent les types suivants de 1ère génération :

E10N4 - E10 Niveau 4. Le Commutateur E10N4 marque le début de la mise en industrialisation du projet PLATON, mais voit aussi ses caractéristiques améliorées.

Notamment, les Commutateurs E10N4 voient leur Réseau de Connexion supporter jusqu'à 15.000 abonnés, sous 64 Unités de Sélection, pour un trafic de 1.200 erlangs.

Temporel de première génération, l'organe de commande consiste en une commande répartie entre plusieurs organes différents et spécialisés. Chaque organe est dédoublé pour assurer la sécurité du système et fonctionnent en service normal, en partage de charge. Ces organes dédoublés sont : les Traducteurs (TR) et les Marqueurs (MQ). Au nombre de 2 à 8 ce sont les Multienregistreurs (MR). Le Taxeur (TX) n'est pas un organe dédoublé.

- - Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et comptabiliser les taxes des conversations pour chaque abonné.

- - Les Traducteurs (TR) calculent les routages des conversations téléphoniques suivant les abonnés demandés.

- - Les Multienregistreurs (MR) assurent l'enregistrement de la numérotation et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement de l'établissement en temps réel des communications et leur arrêt. Chaque Multienregistreur MR constitue un ensemble de 66 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer au volume équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1 formée de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les seuls organes du système E10N4 à pouvoir prendre des initiatives en temps réel.

- - Les Marqueurs (MQ) sont l'interface entre les organes de commande précités et les Unités de Raccordement d'Abonnés via le Réseau de Connexion (CX).

_____

- - Est également présent un organe d'Équipement de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA) incluant les :

- - Générateurs de Tonalités (GT),

- - Récepteurs multiFréquences pour la numérotation au clavier et pour la signalisation intercentre (RF).

- - Le Réseau de Connexion (CX), dans un commutateur E10N4 est 100% de type temporel, à un seul étage, de type T, capable de commuter un maximum de 128 multiplex numériques MIC.

- - Chaque commutateur élémentaire, de 16 Unités de Sélection chacun, permet le raccordement de 32 multiplex MIC et peuvent être combinés jusqu'à 4 exemplaires pour former un commutateur d'une capacité maximale de 128 multiplex numériques MIC, chaque MIC pouvant traiter 30 voies téléphoniques à pleine charge, sous un trafic de 1.200 erlangs maximum.

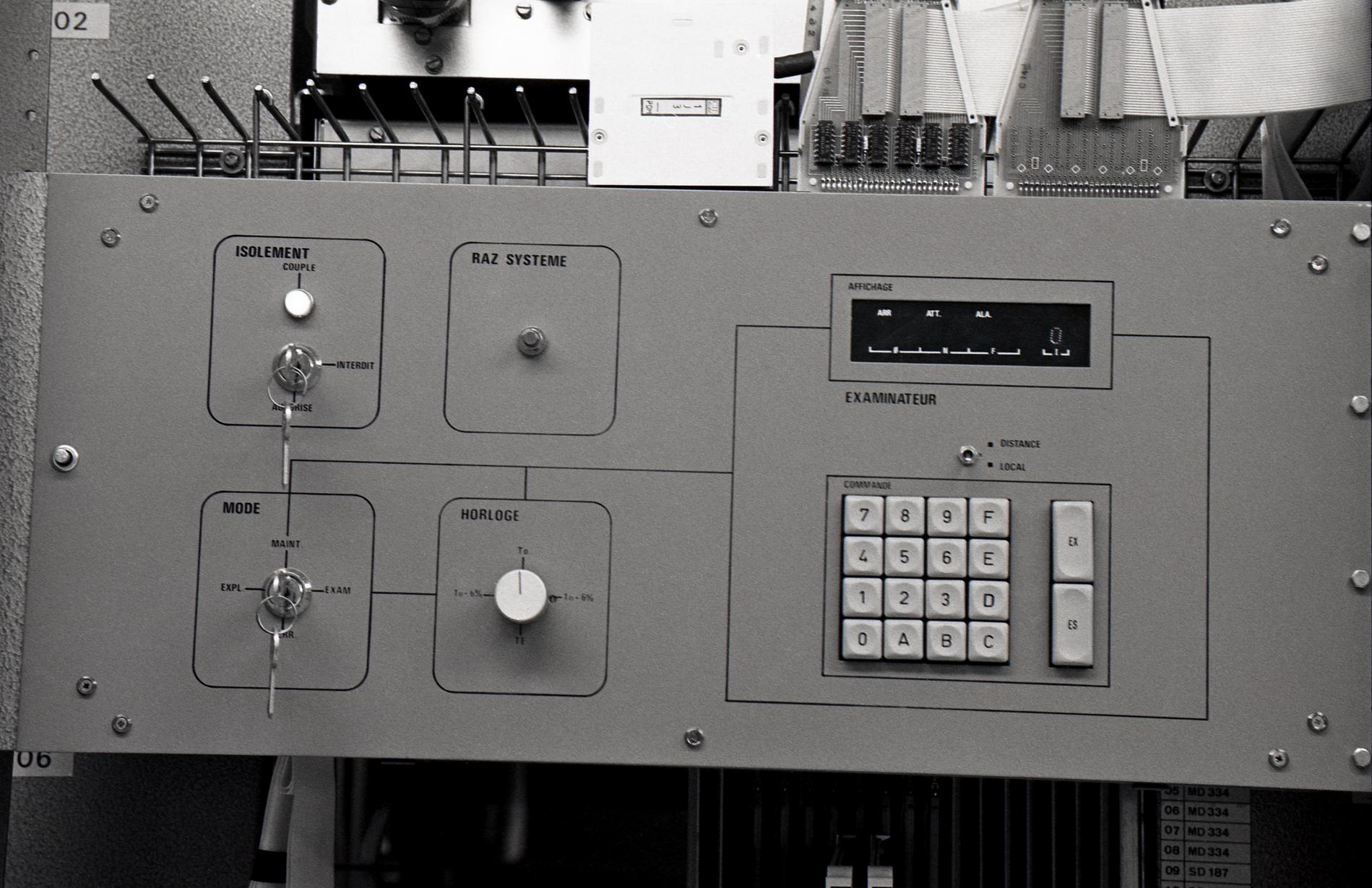

- - Est également présent un Organe de Contrôle (OC) chargé des opérations de test et de maintenance du système.

_____

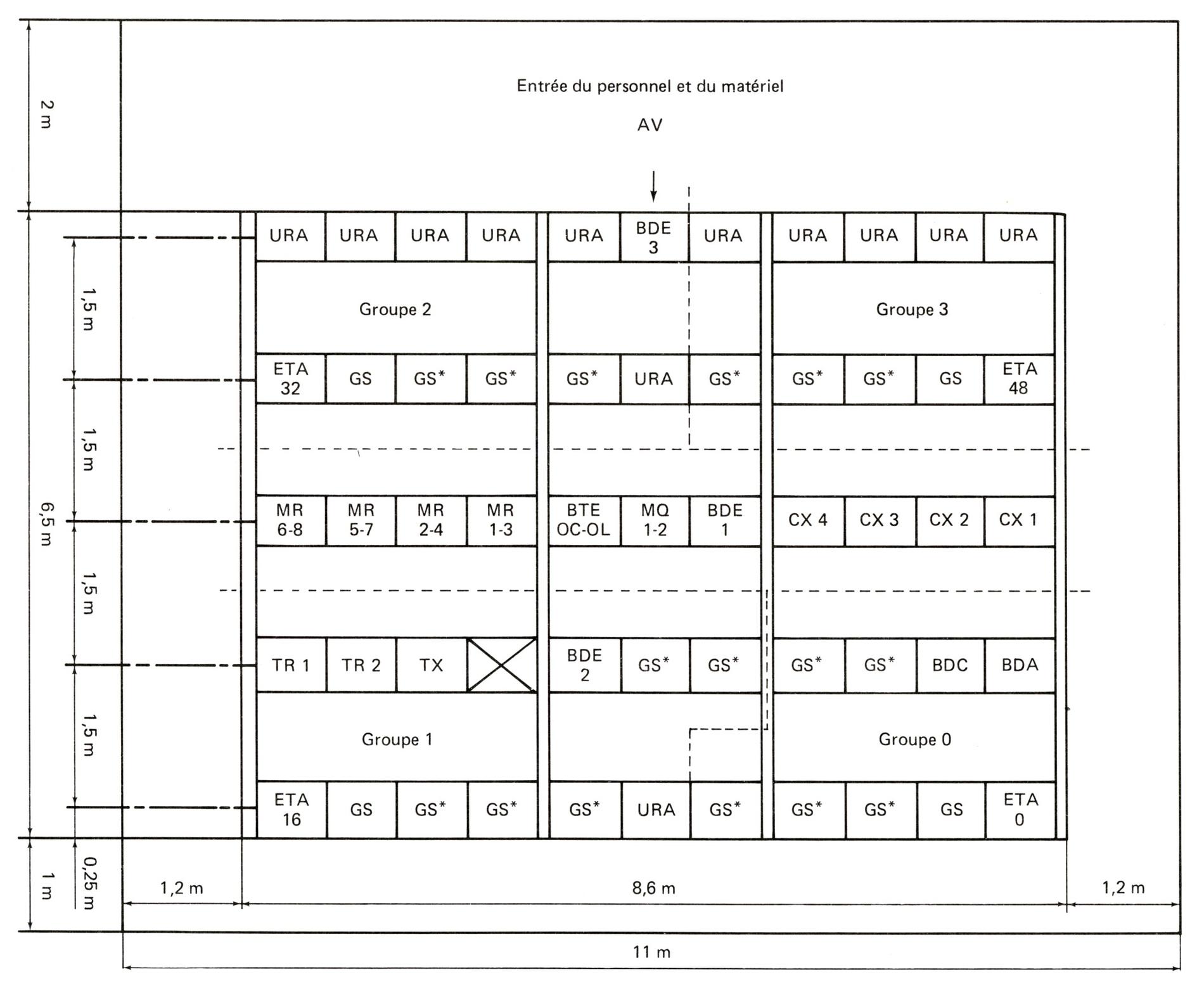

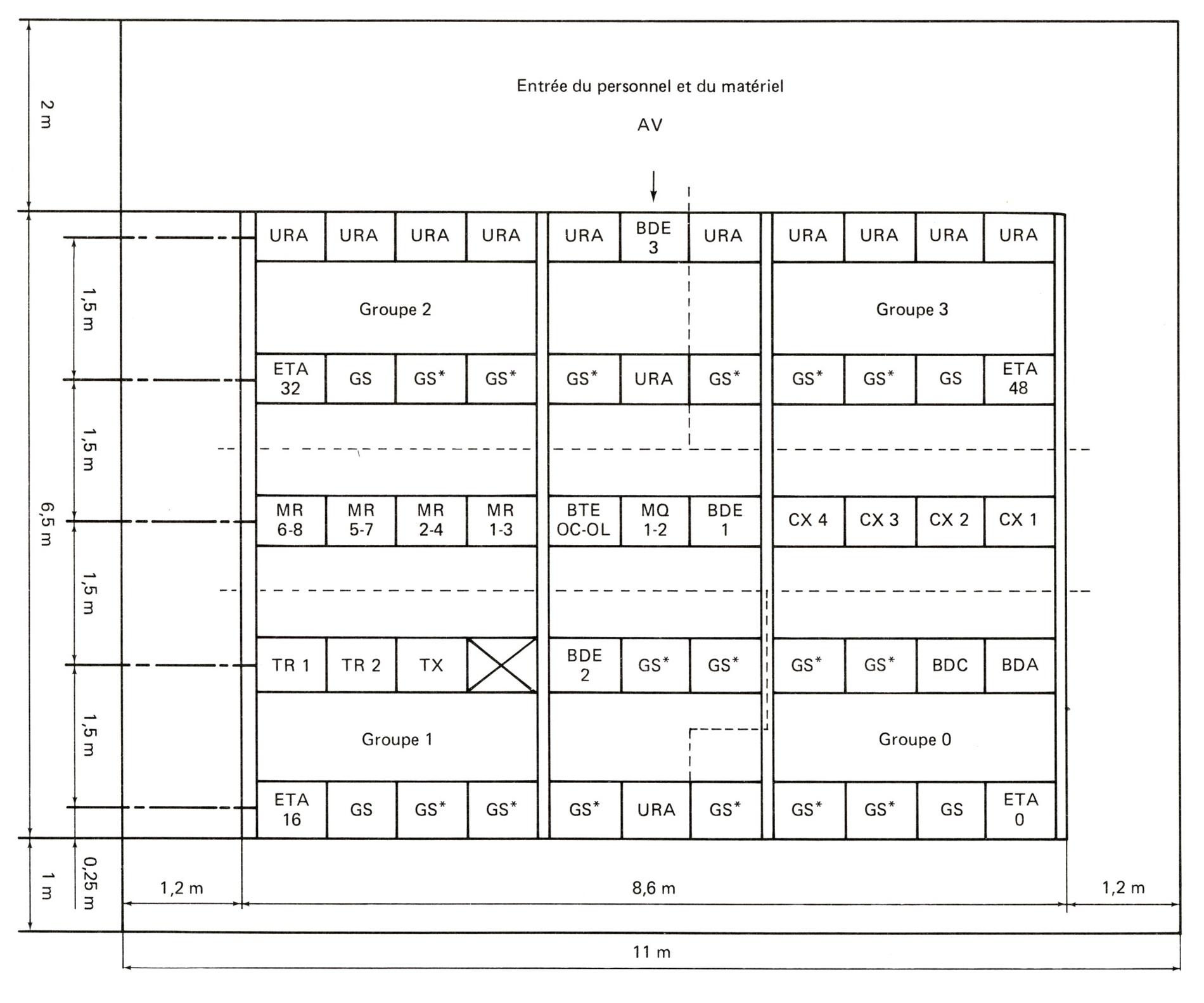

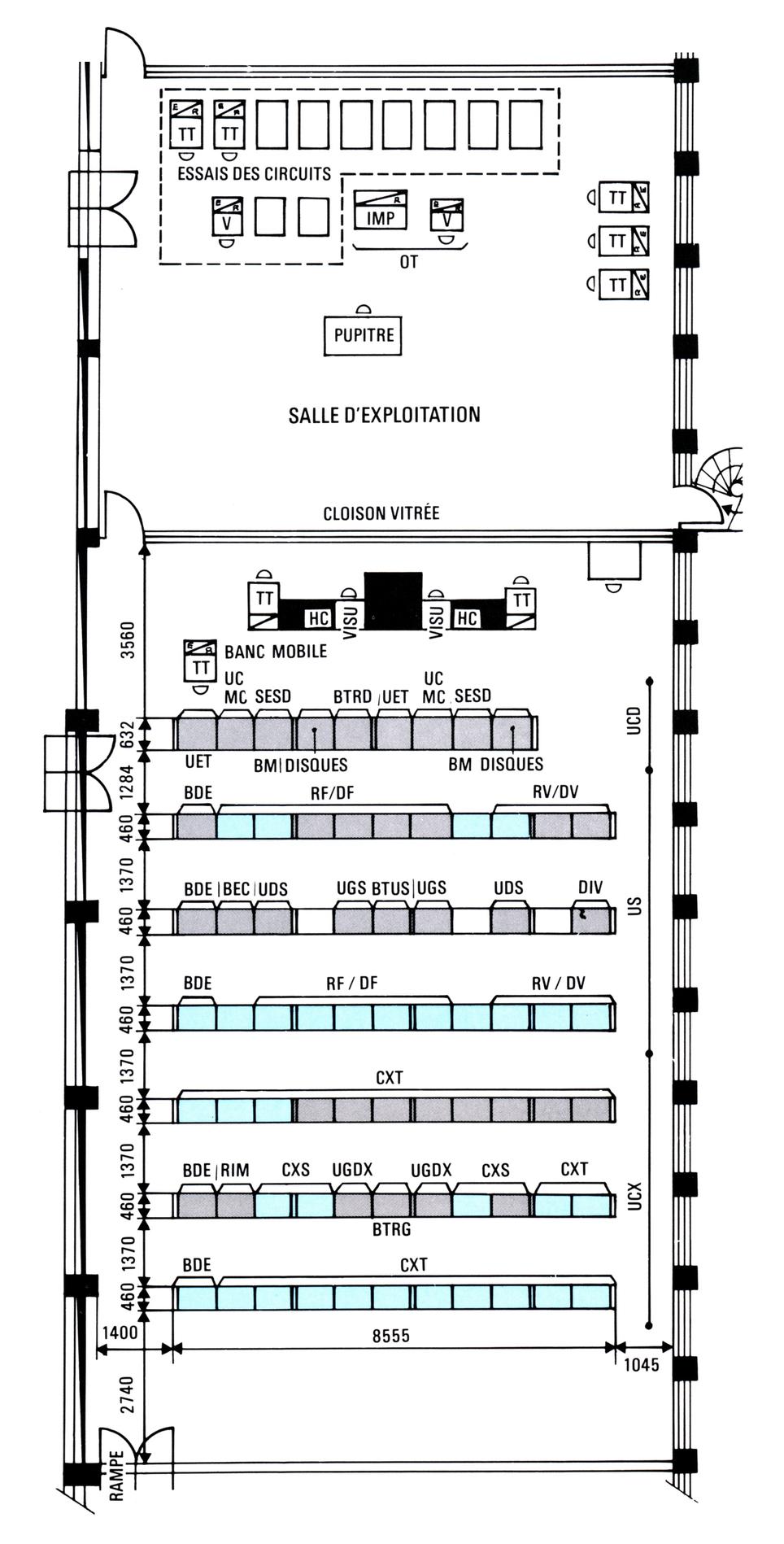

Ci-dessus : croquis d'implantation type d'un Commutateur E10N4.

_____

- - Dès 1972, les Commutateurs E10N4 puis E10N3 permettent de gérer jusqu’à 15.000 abonnés (dès la présérie E10N4 qui aurait compté 18 machines entre le 24 mai 1972 et le 28 septembre 1976).

-

- Le premier Commutateur E10N4 prototype (équipé d'Unités de Raccordement d'Abonnés de type CSA à mini relais à contacts scellés) est mis en service en France le 24 mai 1972 à Guingamp (Guingamp Centre 1 (CN21)). (Sa Mise hors service intervient le 11 juin 1980).

- Nota : Guingamp Centre 1 et Paimpol 2, qui sont des prototypes E10N4, ressemblent beaucoup aux Commutateurs PLATON dont ils sont directement issus.

- Un second perfectionnement important est le remplacement des cartes mémoire à Lignes à Retard Magnétostrictive par des cartes à Registres à Décalages conçues à partir de circuits intégrés de type TTL, ce qui permet de stabiliser et de fiabiliser facilement le fonctionnement des Commutateurs.

Ci-dessus : Commutateur Prototype E10N4 - PLATON - Guingamp Centre 1 (RN526) .

- Mis en service le 24 mai 1972 - Hors Service le 11 juin 1980 - Fabricant : SLE.

- Au premier plan, dans la première travée, 3 baies de Concentrateurs Spatiaux-temporels d'Abonnés (CSA), qui portent les cartes d'abonnés.

- À noter la serrurerie, notamment les barres de sécurité obliques au bas des baies, identiques aux Commutateurs PLATON.

Photographie PTT - 7 juillet 1972 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : divers organes constituant le Commutateur E10N4 - PLATON prototype Guingamp Centre 1 (RN526).

- cliché 1 : 2 baies de Concentrateurs Spatiaux-temporels pour Abonnés (CSA), où sont branchés les abonnés au téléphone, via le Répartiteur du Centre Téléphonique.

- cliché 2 : baie d'un Marqueur-Multienregistreur (MQ-MR).

- cliché 3 : 2 baies du Réseau de ConneXion (CX) chargées de l'aiguillage des conversations téléphoniques.

- cliché 4 : baie Groupe de Synchronisation de Satellites (GSS) reliée aux CSA déportés en relation avec les abonnés distants, situés par exemple dans un village voisin.

- Mis en service le 24 mai 1972 - Hors Service le 11 juin 1980 - Fabricant : SLE.

Photographies PTT - 5 juin 1972 - Coll. C. R-V.

_____

- - Le second et dernier prototype E10N4 - PLATON de Paimpol 1 (RN531) est mis en service le 30 juin 1972.

Ci-dessus : Commutateur Prototype E10 N4 - PLATON - Paimpol 1 (RN531) .

- Mis en service le 30 juin 1972 - Hors Service le 11 juin 1980 - Fabricant : SLE.

- À noter la serrurerie, notamment les barres de sécurité obliques au bas des baies, identiques aux Commutateurs PLATON.

Photographies PTT - 6 juillet 1972 - Coll. C. R-V.

_____

- Les Commutateurs PLATON - Paimpol 1 (RN531) et Guingamp Centre 1 (RN526) sont inaugurés officiellement le 18 juillet 1972 par M. le Directeur Général des Télécommunications - Louis-Joseph Libois.

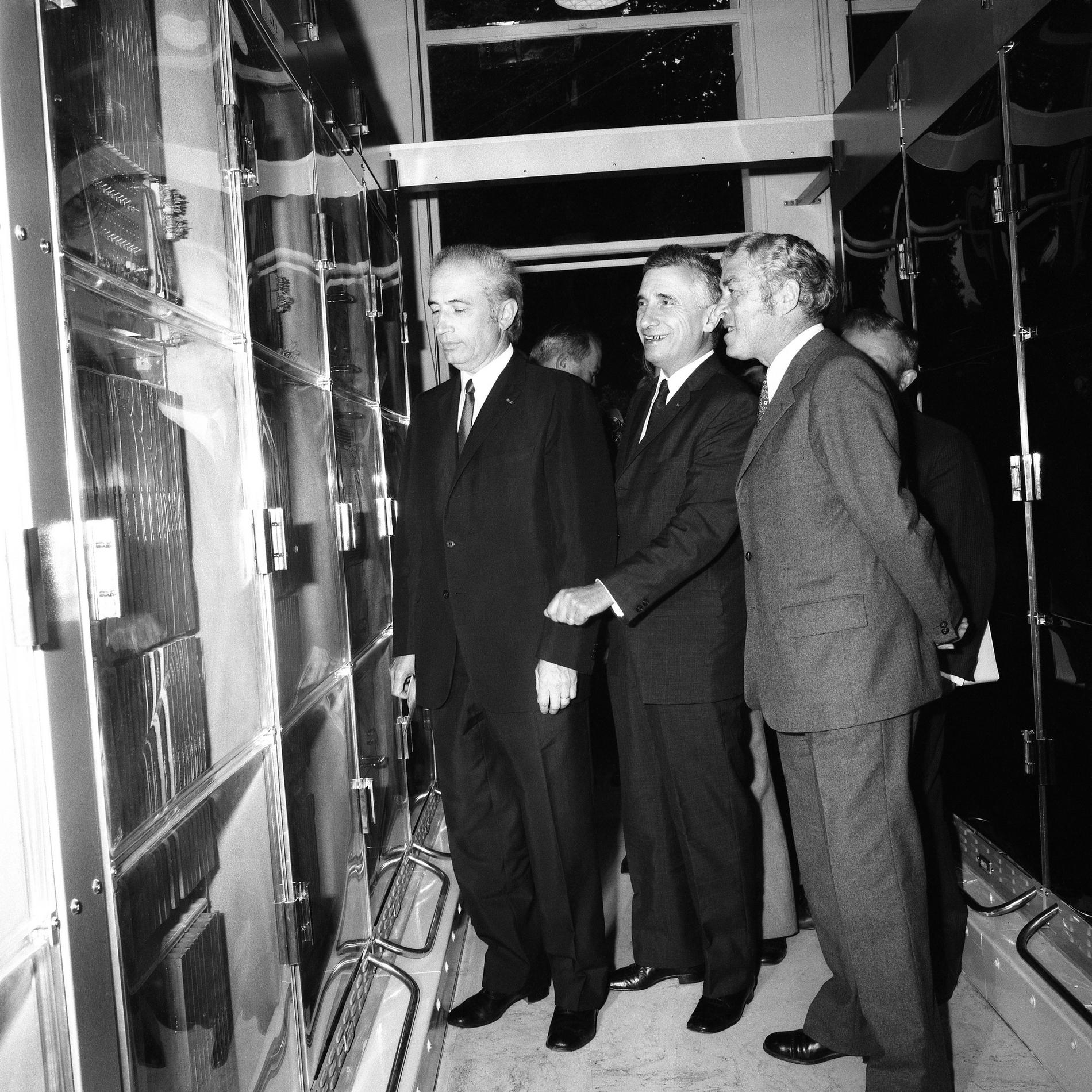

Ci-dessus : Inauguration du Commutateur E10N4 - PLATON - Prototype Paimpol 1 (RN531).

- Nous reconnaissons à gauche, M. l'Ingénieur en Chef du projet PLATON - André Pinet et juste à côté M. le Directeur Général des Télécommunications - Louis-Joseph Libois.

Photographie PTT - 18 juillet 1972 - Coll. C. R-V.

_____

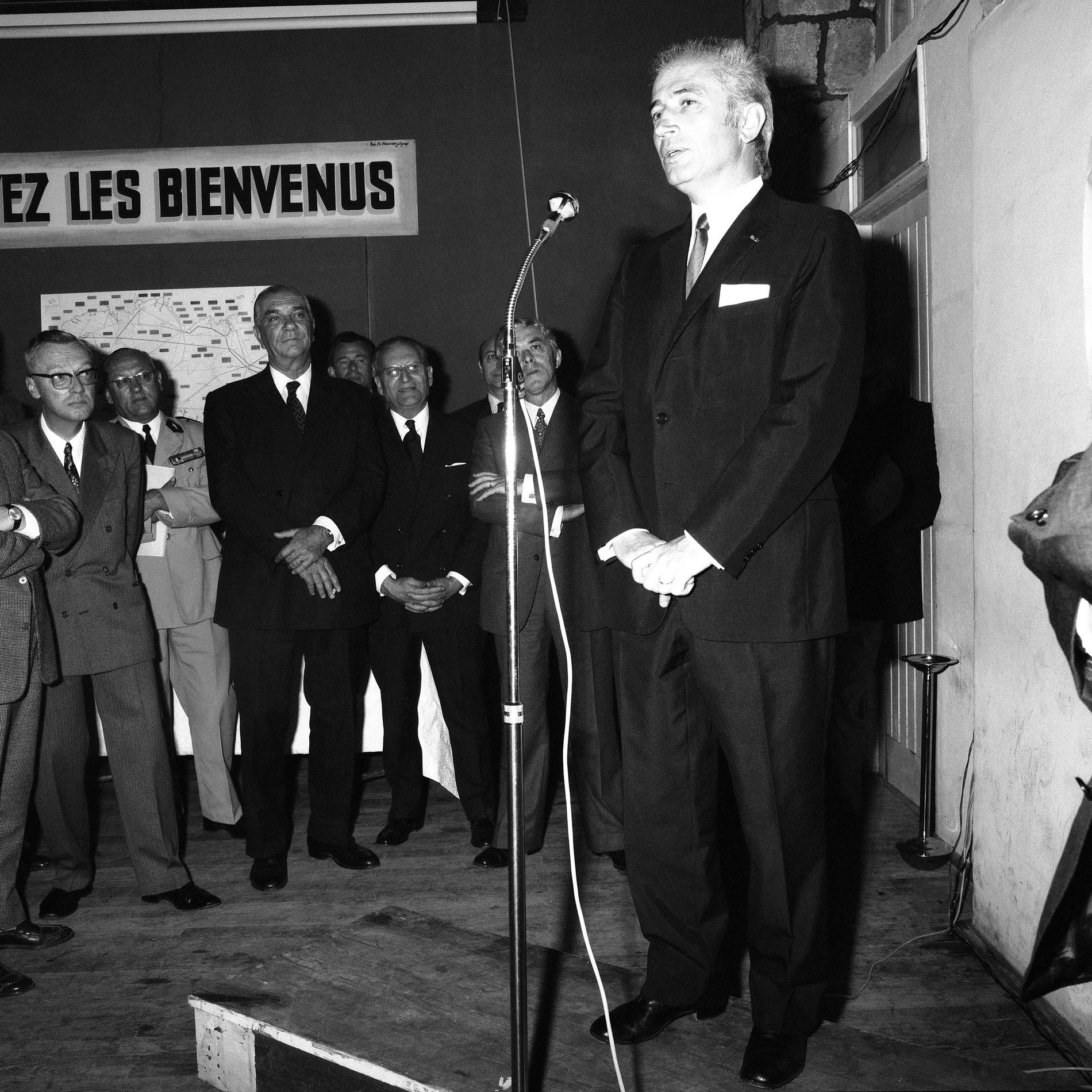

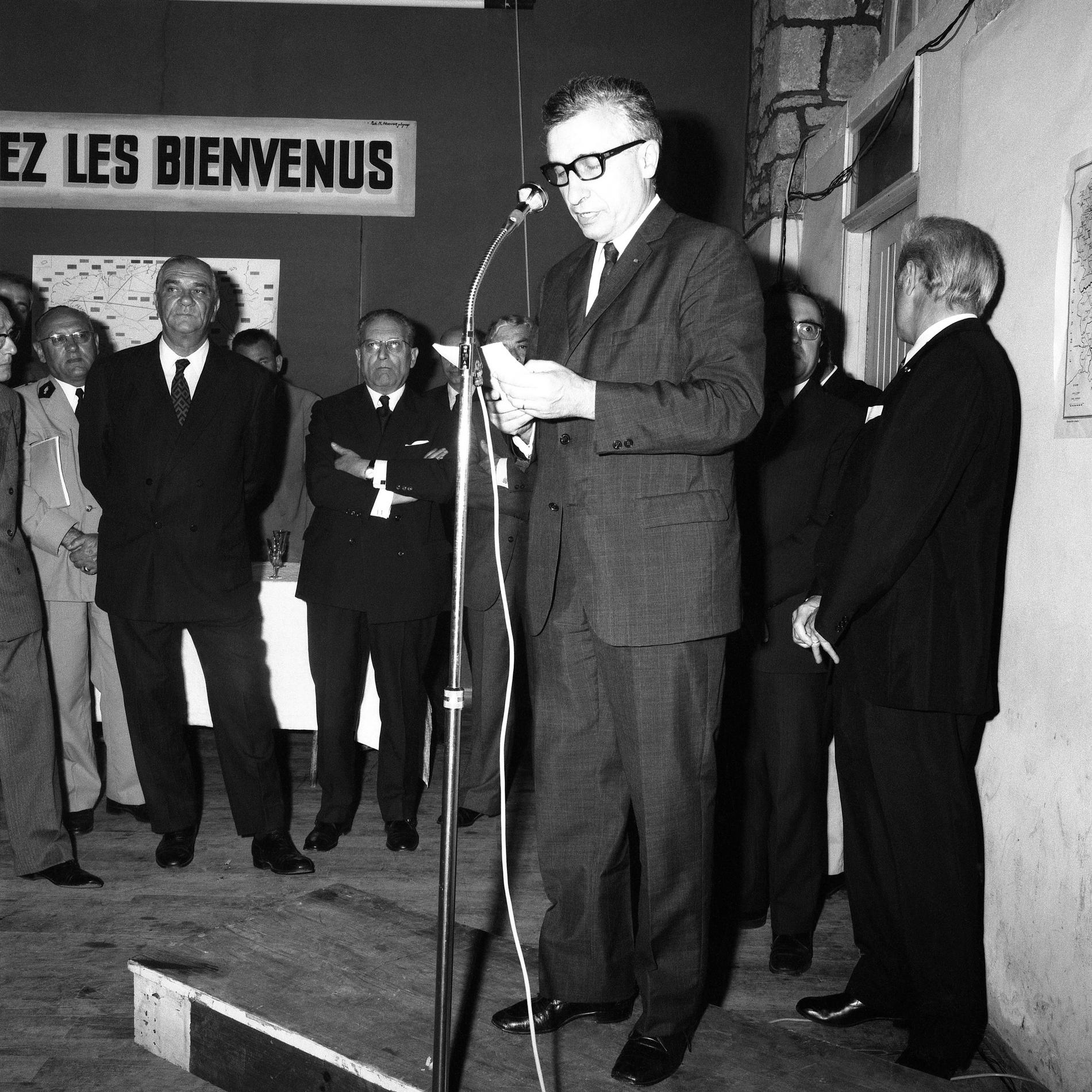

Ci-dessus : journée d'inauguration qui débute par la visite du Commutateur E10N4 - PLATON - Paimpol 1 (RN531) par les grands des Télécommunications et la société civile et militaire locale.

- clichés 1 et 2 : les invités dans la salle du Commutateur E10N4 - PLATON de Paimpol.

- clichés 3, 4 et 5 : M. l'Ingénieur en Chef des Télécommunications - André Pinet présente aux invités le Commutateur. Mains derrière le dos, M. l'Ingénieur Général des Télécommunications - Jacques Dondoux.

- cliché 6 : dans la salle du Commutateur, M. Pierre Marzin, ex-DGT, devenu Sénateur des Côtes-du-Nord (main devant la bouche).

Photographies PTT - 18 juillet 1972 - Coll. Orange DANP.

_____

Ci-dessus : lors de l'inauguration des Commutateurs E10N4 - PLATON Prototypes Guingamp Centre 1 (RN526) et Paimpol 1 (RN531) le 18 juillet 1972. Nous reconnaissons, à Guingamp, de gauche à droite, les Grands des Télécommunications :

- M. le Directeur du CNET - Jacques Dondoux,

- M. le Directeur Régional des Télécommunications au Centre National d’Études des Télécommunications à Lannion - Émile Julier,

- M. le Directeur Général des Télécommunications - Louis-Joseph Libois,

- X, X, X,

- M. le Directeur Régional des Télécommunications de Rennes - Roger Légaré,

- M. l'ex-DGT - Pierre Marzin, devenu Sénateur des Côtes-du-Nord,

- X.

Photographie PTT - 18 juillet 1972 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : journée d'inauguration qui se poursuit par la visite du Commutateur E10N4 - PLATON - Guingamp Centre 1 (RN526) par les grands des Télécommunications et la société civile et militaire locale.

- clichés 1 et 2 : les Grands des Télécommunications à l'arrivée sur le Centre Téléphonique de Guingamp Centre.

- clichés 3 et 4 : entrée des invités dans le centre téléphonique.

- clichés 5 à 9 : M. le Directeur Général des Télécommunications - Louis-Joseph Libois donne les explications de fonctionnement sur l'autocommutateur Guingamp Centre 1 (RN526).

- cliché 10 : M. le Directeur Général des Télécommunications - Louis-Joseph Libois donne lecture du discours officiel d'inauguration.

- cliché 11 : M. le Directeur Régional des Télécommunications de la Région Bretagne donne lecture de son discours d'inauguration.

-

cliché 12 : le pot de l'amitié donné pour les invités ; l'on reconnaît au premier plan, à gauche, M. Pierre Marzin - Sénateur des Côtes-du-Nord et DGT Honoraire.

Photographies PTT - 18 juillet 1972 - Coll. Orange DANP.

_____

- - Les deux premiers Commutateurs E10N4 - PLATON Prototypes de Guingamp et de Paimpol ainsi que les trois prototypes PLATON et l'ensemble des satellites déjà mis en service précédemment, constituent alors le premier Réseau Local Intégré entièrement maillé en technologie temporelle (dans le monde).

Ci-dessus : Réseau Intégré de Lannion réalisé avec Commutateurs Temporels PLATON - E10N4 en fin 1972.

DIT n°20 - Janvier 1972.

_____

Puis, peu à peu, la fabrication va progressivement passer de "l'artisanat" à la grande série.

Ci-dessus : plateforme d'essais en usine de la Société Lannionnaise d'Électronique (SLE) des bâtis de Commutateurs E10N4/N3

Photographie PTT - 14 juin 1972 - Coll. C. R-V.

_____

- - Le Commutateur E10N4- La Flèche-sur-Sarthe 1 (AG27 ) est mis en service le 6 avril 1973. Il est le premier de la présérie E10N4.

-

- S'ensuit le Commutateur E10N4 - Poitiers-Grailly 2 (PT11) mis en service le 22 juin 1973.

- Citons pour l'anecdote qu'il sera victime d'un incendie massif qui le détruira en Mars 1974. Il sera remplacé à neuf en quelques semaines. La grosse blague en interne était de parler de matériel flambant neuf !

Ci-dessus : vue d'ensemble du Commutateur E10N4 de Poitiers-Grailly 2 (PT11)

- Mis en service le 22 juin 1973 - Hors Service en Mars 1993 - Fabricant : CIT-Alcatel.

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue entre deux travées du Commutateur E10N4 de Poitiers-Grailly 2 (PT11)

- Mis en service le 22 juin 1973 - Hors Service en Mars 1993 - Fabricant CIT-Alcatel.

- Sur la travée de droite, caches retirés, est visible le précâblage.

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : travée du Commutateur E10N4 de Poitiers-Grailly 2 (PT11)

- Mis en service le 22 juin 1973 - Hors Service en Mars 1993 - Fabricant CIT-Alcatel.

-

À droite, nous reconnaissons l'alimentation électrique.

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue de la Travée des Multienregistreurs du Commutateur E10N4 Poitiers-Grailly 2 (PT11).

- En bleu : les enceintes blindées des Mémoires-programmes de fonctionnement des Multienregistreurs fabriquées par l'AOIP, dont l'une est en position ouverte.

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : détail d'une enceinte blindée ouverte d'une Mémoire-programme d'un Multienregistreur.

- Chaque enceinte contient les cartes perforées en film plastique qui une fois installées dans leur enceinte, constituent la mémoire ROM où est enregistré le programme de fonctionnement des Multienregistreurs.

- Ces mémoires sont programmables et modifiables par changement des cartes perforées.

- Chaque carte vierge est livrée avec 12 x 36 = 432 boucles métallisées fermées. Chaque perforation dans la carte ouvre une boucle métallisée et provoque un changement d'état logique.

- Ainsi, un ensemble de cartes perforées contenait-il en code binaire "brut" le programme de fonctionnement d'un Multienregistreur.

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue d'une carte électronique du Commutateur E10N4 de Poitiers-Grailly 2 (PT11)

- Mis en service le 22 juin 1973 - Hors Service en Mars 1993 - Fabricant CIT-Alcatel.

- De la belle électronique de cette époque avec circuit imprimé double face en fibre de verre / époxy, avec pistes de cuivre étamées et dorées à l'or fin, et les circuits intégrés de logique TTL...

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : Centre de Traitement des Informations de Poitiers, associé au Commutateur de Poitiers-Grailly 2 (PT11).

- Modèle IRIS 1000, directement dérivé du CII 10010.

Photographie PTT - 25 octobre 1973 - Coll. C. R-V.

_____

- - Le premier Commutateur E10N4 mis en service en tant que Centre Nodal est mis en service à Rennes, (Rennes-Lavoisier 2 (RN28)) le 27 mars 1975.

- Un Centre Nodal est en réalité un Centre de Transit terminal pour abonnés ruraux : il est à la fois un centre d'abonnés et un centre de transit...

- - Le premier Commutateur E10N4 exporté à l'étranger sera mis en service en Pologne, à Winogrady, en 1975.

En 1972, contrairement à PLATON, le type d’Unités de Raccordement d’Abonnés retenu n’est pas 100% électronique. En effet, lancer une production de série dès 1972 des commutateurs équipés de baies de raccordement d’abonnés EMA de 1ère génération réalisées en matériel électronique à composants discrets ou intégrés aurait été tout simplement ruineux.

Aussi, pour mettre en service la présérie E10N4 , il a donc été proposé en lieu et place des EMA, un autre type de baies de raccordement d’abonnés à moindre coût : le CSA (Concentrateur Spatio-temporel pour Abonnés), équipé de relais à tiges à contacts scellés et miniaturisés chargés de réaliser les matrices d'expansion/concentration en analogique-spatial, couplés à des convertisseurs analogiques-numériques MIC. Chaque MIC ayant une capacité de 30 voies téléphoniques.

- - Le CSA est donc un dispositif terminal semi-électronique, conçu par la CIT-Alcatel.

- - Les matrices d'expansion/concentration des CSA sont réalisées avec des relais reed à 3 contacts : 2 contacts pour le transports des conversations analogiques et 1 contact de maintien électrique (même principe que pour le commutateur semi-électronique spatial PÉRICLÈS).

- - Chaque CSA peut héberger 511 abonnés (la position Zéro étant impossible à adresser électroniquement).

Ci-dessus : Vue de 3 Concentrateurs Spatiaux-temporels pour Abonnés.

(Source : Secrétariat d'État aux Postes et Télécommunications)

_____

Ci-dessus : vue détaillée d'une carte d'un Concentrateur Spatio-temporel pour Abonnés.

Photographie PTT - circa 1973 - Coll. C. R-V.

_____

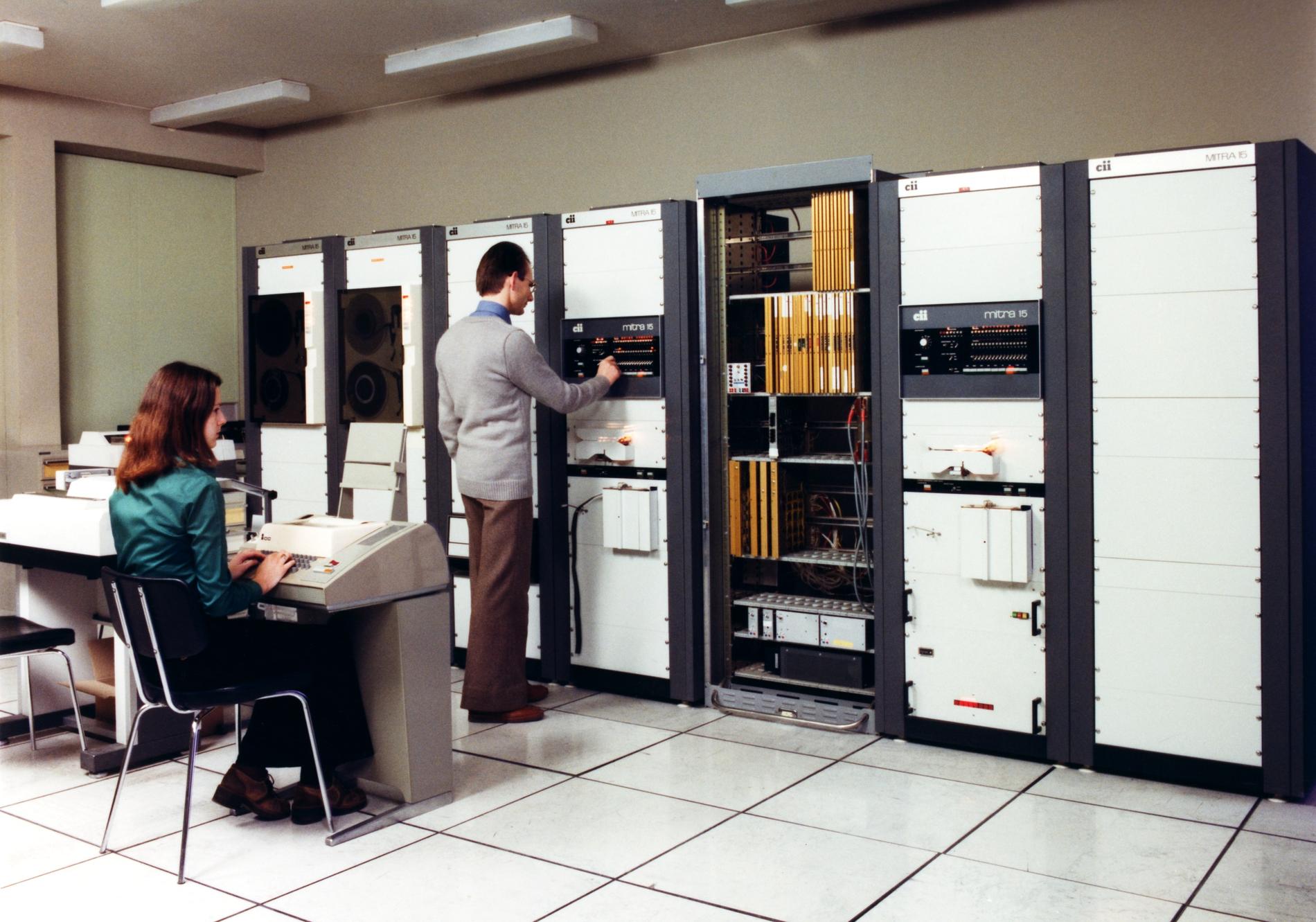

- Concernant les Commutateurs E10N4, il existe, comme pour PLATON, au dessus de chaque groupe constitué par quelques un de ces commutateurs, un Centre de Traitement des Informations (CTI) chargé de superviser en différé un groupe de commutateurs E10 dans toutes ses fonctions (exploitation, maintenance, sauvegarde du système et de la taxation...).

- Chaque CTI est équipé, en ce qui concerne les premiers commutateurs de la présérie installés entre 1972 et 1975, d'un calculateur Mitra 15 de la société SEMS.

Ci-dessus, côté à gauche : vue d'une maquette expérimentale de Centre de Traitement des Informations rattachée à plusieurs Commutateurs E10N4.

- Notons la présence de ses deux Dérouleurs de Bandes Magnétiques.

-

Debout, M. l'Ingénieur CNET - Alain Meuric.

Photographie PTT - 16 février 1977 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : un Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15 rattaché à quelques Commutateurs E10N4.

Photographie PTT - 23 mars 1975 - Coll. C. R-V.

_____

- Des dérouleurs à bandes de papier perforé sont utilisés aussi bien dans un E10N4 de présérie que dans son CTI de rattachement afin d'effectuer des sauvegardes externes de sécurité (telles que des données de taxation), ou à l'inverse afin d'importer des données de programmation logicielles dans le commutateur ou dans le CTI.

- Ultérieurement, tous les Commutateurs E10N4 installés en France seront ensuite convertis en commutateurs E10N3 au niveau fonctionnel, grâce au remplacement de leur Centre de Traitement des Informations (CTI) par un calculateur Mitra 125.

- Dès leur "conversion rapide", les Commutateurs E10N4 seront dès lors considérés et comptabilisés comme étant des Commutateurs E10N3, ce qui explique que l'on retrouve si peu de littérature titrée E10N4.

- Plaquette publicitaire de présentation des Commutateurs E10N4 éditée par le Secrétariat aux P et T en 1977.

_____

E10N3 - E10 Niveau 3 - (Dénomination initiale : E10A). Le Commutateur E10N3 est le résultat direct de la mise en industrialisation par la Compagnie Industrielle des Télécommunications - Alcatel de la présérie E10N4. Connu aussi sous l'appellation E10/64 US. (car constitué de 64 Unités de Sélection). L'E10N3 est prêt à partir de 1976.

La serrurerie (coffrets, menuiserie métallique) est totalement repensée et améliorée pour une mise en industrialisation en vue d'une fabrication en grande série.

À partir de 1976, après la baisse de prix des composants électroniques, les baies de raccordement d'abonnés EMA de 2ème génération entièrement électroniques, à base de nouveaux circuits intégrés hybrides ou monolithiques, deviennent abordables et seuls seront installés ultérieurement des Commutateurs E10N3 équipés de cette technologie EMA 2G.

L'amélioration fonctionnelle principale consiste ensuite en l'adoption d'un nouveau calculateur Mitra 125 pour le Centre de Traitement des Informations (CTI) à partir de 1977.

Dans le système E10N3, Temporel de première génération, l'organe de commande consiste, tout comme pour le système E10N4, en une commande répartie entre plusieurs organes différents et spécialisés. Chaque organe est dédoublé pour assurer la sécurité du système et fonctionnent en service normal, en partage de charge. Ces organes dédoublés sont : les Traducteurs (TR) et les Marqueurs (MQ). Au nombre de 2 à 8 ce sont les Multienregistreurs (MR). Le Taxeur (TX) n'est pas un organe dédoublé, mais il sauvegarde régulièrement les informations de taxation sur bandes magnétiques.

- - Le Taxeur (TX 02) est chargé d'établir et comptabiliser les taxes des conversations pour chaque abonné.

- - Les Traducteurs (TR 06) constituent la mémoire programmable (et modifiable) des routages possibles dans le Commutateur Téléphonique ou vers d'autres Commutateurs téléphoniques du Réseau.

- - Les Multienregistreurs (MR 09) assurent l'enregistrement de la numérotation et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement de l'établissement en temps réel des communications et leur arrêt. Chaque Multienregistreur de type MR 09 constitue un ensemble de 66 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer au volume équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1 formée de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les seuls organes du système E10N3 à pouvoir prendre des initiatives en temps réel.

- - Les Marqueurs (MQ 02) sont l'interface entre les organes de commande précités et les Unités de Raccordement d'Abonnés via le Réseau de Connexion (CX 05).

- - Le Réseau de Connexion (CX 05), dans un Commutateur E10N3 est 100% de type temporel, à un seul étage, de type T, capable de commuter un maximum de 128 multiplex numériques MIC.

_____

- - Est également présent un organe d'Équipement de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA 06) incluant les :

- - Générateurs de Tonalités (GT),

- - 1 ou 2 Multirécepteurs Récepteurs de Fréquences pour la numérotation au clavier et pour la signalisation intercentre (RF), chaque ensemble RF étant constitué de 31 circuits de récepteurs de fréquences.

-

- Enfin, le Commutateur E10N3 est naturellement complété par des Unités de Raccordement d'Abonnés, comme tout modèle de Commutateur. Il s'agit des baies EMA 01 de 2ème génération inaugurées en 1976 capables d'héberger jusqu'à 511 abonnés lorsque les alvéoles sont toutes équipées de cartes de 16 abonnés. La capacité s'en trouvant réduite lorsque sont utilisées des cartes de 8 abonnés seulement (cas des abonnés discriminés avec retransmission des impulsions de taxation au domicile).

- - L'étape de concentration en sortie de chaque EMA 01 de 511 abonnés s'effectue sur 60 voies numériques, par l'utilisation de 2 liaisons numériques MIC.

- - (Nota : l'équipement numéro Zéro ne peut pas recevoir d'abonné.)

_____

Concernant les Commutateurs E10N3, il existe, comme pour PLATON, au dessus de chaque groupe constitué par quelques-uns de ces commutateurs, un Centre de Traitement des Informations (CTI) équipé d'un calculateur chargé de superviser en différé un groupe de Commutateurs E10 dans toutes ses fonctions (exploitation, maintenance, sauvegarde du système et de la taxation...).

_____

- Concernant le Centre de Traitement des Informations (CTI) le calculateur Mitra 15 réalisé en technologie à circuits intégrés TTL à partir de 1972 et des premiers E10N4, est progressivement remplacé à partir de 1977 par un calculateur Mitra 125, une fois la mise au point définitive du E10N3 réalisée.

_____

- Les dérouleurs à bande de papier perforé sont rapidement remplacés par des dérouleurs à bandes magnétiques aussi bien dans les premiers E10N3 que dans leur CTI de rattachement afin d'effectuer les sauvegardes externes de sécurité, ou à l'inverse afin d'importer des données de programmation logicielles dans le commutateur ou dans le CTI.

Ci-dessus : croquis d'implantation type d'un Commutateur E10N3.

_____

Ci-dessus : Vue d'ensemble d'un Commutateur temporel E10N3.

(Source : Les Télécommunications Françaises, ed. Ministère des PTT, 1982)

_____

Ci-dessus : vue d'un Commutateur E10N3.

Photographie PTT - circa 1980 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : le Commutateur E10N3 - Rambouillet B1 (WF22) en fin de construction en 1978.

- Rambouillet B1 (WF22) Mis en service le 20 septembre 1978 - Hors service le 25 mai 1994 - Fabricant : CIT-Alcatel.

- Au fond les Techniciens chargés des tests.

- Au sol, nous pouvons remarquer une bouteille de Kanterbräu.

- 3 EMAL sont visibles au centre de la travée gauche.

Photographie PTT - 1978 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus, à gauche, au premier plan : vue de baies de GSM (Groupes de Synchronisation des MIC) d'un Commutateur E10N3.

- Les GSM sont l'interface numérique d'entrée/sortie vers les liaisons de transmission numérique MIC (les artères du réseau téléphonique reliant les commutateurs entre eux).

Photographie PTT - 16 juillet 1985 - Coll. C. R-V.

_____

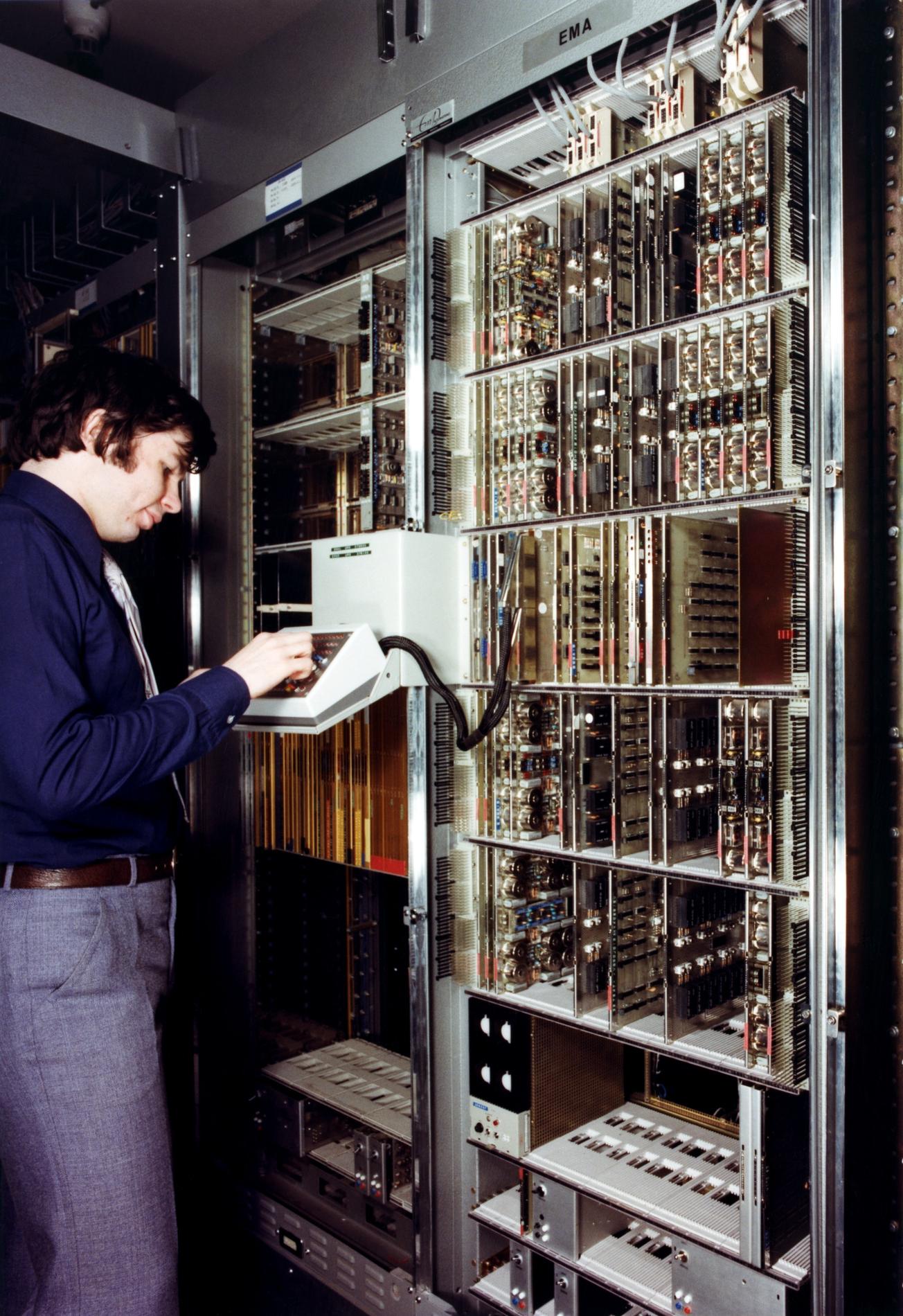

Ci-dessus : une baie d'Équipements de Modulation d'Abonnés de 2ème Génération (EMA2G) du fabricant Marcel Dassault, en cours de test.

- Il semblerait (à confirmer) que ce soit Marcel Dassault qui ait conçu et développé les EMA2G.

Photographie PTT - 16 février 1977 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : Équipements de Modulation d'Abonnés de 2ème Génération (EMA2G) fabriqués par la CIT-Alcatel, mis en service à partir du 19 octobre 1976 sur les Commutateurs E10N3.

- Baies chargées à pleine capacité (512 abonnés par baie).

Photographie PTT - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus à gauche : Carte EMA2G pour 16 Abonnés Ordinaires.

Ci-dessus à droite : Carte EMA2G pour 8 Abonnés Discriminés (12kHz).

Photographies PTT - 30 avril 1976 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : Dérouleur à bande magnétique pour Commutateur E10N3, d'extraction ou d'importation de données de fonctionnement ou de programmes.

Photographie C. R-V. - Avec l'aimable autorisation de la Collection Historique Orange.

___

Ci-dessus : vue du Centre de Traitement des Informations MITRA 15 rattaché au Commutateur E10N3 de Lannion Centre (CN31).

- Chargement d'une Bande Magnétique en cours.

Photographie PTT - 19 mars 1977 - Coll. C. R-V.

_____

Concernant les Services Confort : E10N3 ne supportait ni le Signal d'Appel, ni la Conversation à Trois, ni le Mémo Appel (service du réveil), ni le service Présentation de l'Identité du Demandeur (PID) mis en service en France Métropolitaine le 2 septembre 1997, ni la Portabilité du Numéro d'Abonné (en cas de déménagement dans la même Circonscription Tarifaire) mise en service à partir du 1er janvier 1998.

Nota :

-E10N3 supportait le Transfert d'Appel Local (à partir du 22 janvier 1982). (Local = dans la même circonscription de taxe, uniquement)

-E10N3 supportait le Transfert d'Appel National (totalité du parc équipé entre Juin 1988 et Mai 1989).

-E10N3 a pu bénéficier, très tardivement, du service de Facturation Détaillée (à partir de Mai 1990 sur certains E10N3, puis Février 1991 sur l'ensemble des E10N3).

_____

- Extrait des Normes d'Exploitation et de Fonctionnement en vigueur depuis Juin 1977 - Services Confort

- Documentation Services Confort des Télécommunications – 1988

- Documentation Services Confort de France-Télécom - 1993

_____

- - 169 Commutateurs d'abonnés E10N3+E10N4 sont installés en France, dont 14 en Île-de-France, y compris Paris intra-muros.

- les sources habituelles donnent 163 machines, mais nous en avons bien dénombré 169, hormis les E10N3 mobiles en remorque utilisés çà et là en cas d'avarie de commutateurs existants ou d'attente de mise en service d'un futur commutateur à venir.

- - Dès 1972, les Commutateurs E10N4 et E10N3 permettent de gérer jusqu’à 15.000 abonnés (dès la présérie E10N4 qui aurait compté 18 machines entre le 24 mai 1972 et le 28 septembre 1976).

- - Dès 1976, ce système est capable d'écouler jusqu'à 50.000 appels à l'heure, en pleine charge.

- - Attention, les Commutateurs E10N4 et E10N3, n'étant pas totalement conformes aux Normes d'Exploitation et de Fonctionnement (NEF), bénéficient de certaines dérogations. En effet, ces systèmes sont mal protégés contre une surcharge d'appels, car ils ne savent pas faire le tri entre les appels entrants et les appels locaux et ne savent pas prioriser les appels. Ces systèmes, qui sont ne l'oublions pas les premiers temporels du monde, ne savent pas "choisir".

- - Le premier Commutateur E10N3 normalisé (et qui de ce fait est le 1er E10N3) et équipé avec des Unités de Raccordement d'Abonnés entièrement électroniques à composants discrets, les EMA2G, est mis en service le 19 octobre 1976 sur le site de Lannion (Lannion Centre (CN31)). Tous les Commutateurs E10N3 ultérieurs seront équipés de ces nouveaux EMA2G. On distingue les EMAL 01 pour les abonnés locaux et les EMAD 01 pour les abonnés distants. Chaque EMA2G reçoit jusque 512 abonnés.

- - À noter la mise en service dans Paris Intra-Muros d'un unique Commutateur d'abonnés E10N3, le 28 mai 1980, ce Commutateur était aussi nommé ACROPOLE ( Autocommutateur Central Répartissant ses Organes Périphériques Pour Offrir des Lignes Eloignées). Il s'agit de Tuileries 3 ET1 (AE24), qui fonctionnera jusques au 16 juillet 1992. Ce Commutateur E10N3 a été utilisé pour désengorger les quartiers d'affaires du centre de Paris que les systèmes ROTARY 7A1 ne pouvaient pas traiter en termes de trafic. En effet, il s'agit d'abonnés d'affaires téléphonant de 5 à 7 fois plus qu'un abonné moyen.

- - Le premier Commutateur E10N3 Mobile (déplaçable en camion semi-remorque) est prêt à l'emploi à la mi-1978. D'une capacité de 8.000 abonnés et pourvu de baies EMAD (Équipements de Modulation d'Abonnés Déportés), il est destiné à faire face à toute avarie majeure pouvant survenir sur un Commutateur E10N3, comme par exemple une inondation ou un incendie pouvant survenir dans un centre téléphonique. Le temps de réparer ou de reconstruire le centre téléphonique, le Commutateur E10N3 Mobile prend la relève. Les Commutateurs E10N3 Mobiles sont nommés les "Mobidix".

- - Le Commutateur E10N3 le plus récent de France est mis en service le 14 octobre 1986 (Champagnole 2 (BS48)).

- - Le premier Commutateur E10N3 de France à être arrêté en 1985 serait Seloncourt 1 (BS55).

- - Le premier Commutateur E10N3 de Paris & Île-de-France à être arrêté le 16 juillet 1992 est Tuileries 3 ET1 (ACROPOLE - AE24).

- - Notons que le Commutateur Rambouillet B1 (WF22) est retenu comme prototype pour tester la préparation au passage à la Numérotation à 10 chiffres à partir de 1993 (site pilote en système E10N3), bien qu'il ne connaîtra lui-même jamais cette Nouvelle Numérotation (arrêt le 25 mai 1994).

- - L'ultime Commutateur E10N3 d'Île-de-France est arrêté le 31 janvier 1995 (Beaumont-sur-Oise A2 (NE62)).

- - Le dernier Commutateur E10N3 de France est arrêté le 3 mars 1999 (Guingamp Centre 2 (CN22)).

E10CTI : les Centres de Transit temporels Interurbains sont directement dérivés du E10N3. Ce système est capable de gérer jusqu'à 36.000 circuits de transit par cœur de chaîne.

- - Le premier Commutateur E10CTI , commandé en 1972, est mis en service en France, à Saint Brieuc, le 12 mars 1975. (sa capacité est de 1.800 circuits de transit).

- - Le Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc (RN520) est le premier Centre de Transit à commutation temporelle du monde. Il assurera ses fonctions de transit jusques en Mars 1984, date de sa mise hors service.

- - L'unique Commutateur E10CTI de Paris, commandé en 1973, est mis en service le 7 décembre 1976 au centre téléphoniques des Tuileries : Tuileries E10CTI (RU55). (Sa capacité est de 5.000 circuits de transit, étendue ultérieurement à 18.000 ce qui pour un commutateur de transit de technologie E10N3 est énorme). Il assurera ses fonctions de transit jusques au 15 janvier 1988, date de sa mise hors service.

- - Comme les autres Commutateurs E10N3, ils sont tous obsolètes et démontés.

Ci-dessus : vue d'ensemble du Commutateur temporel E10CTI de Saint-Brieuc (RN520) quelques mois avant sa mise en service dans le réseau.

Photographie PTT - 28 octobre 1974 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue d'ensemble du Commutateur temporel E10CTI de Saint-Brieuc (RN520).

- Au premier plan, à gauche : 2 baies CX du Réseau de connexion ; vers le centre : 2 baies MR de Multienregistreurs.

- En bleu : les enceintes blindées des Mémoires-programme des Multienregistreurs.

- (voir Revue T n°17)

Photographie PTT - 28 octobre 1974 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue d'une travée du Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc (RN520).

- au 1er plan, la 1ère baie abrite 2 Marqueurs (MQ).

- au 2nd plan, les 2ème et 3ème baies abritent chacune 1 Traducteur électronique (TR).

Photographie PTT - 28 octobre 1974 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue de la même travée du Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc (RN520) que le cliché antérieur.

- au fond, nous retrouvons en premier lieu la baie abritant les 2 Marqueurs (MQ), puis les deux baies abritant chacune 1 Traducteur (TR).

- au 2nd plan, la baie BT.OC.OL qui délivre notamment les signaux d'horloge sur lesquels le Commutateur synchronise son fonctionnement.

- au 1er plan, deux baies du Réseau de ConneXion (CX).

Photographie PTT - 28 octobre 1974 - Coll. C. R-V.

_____

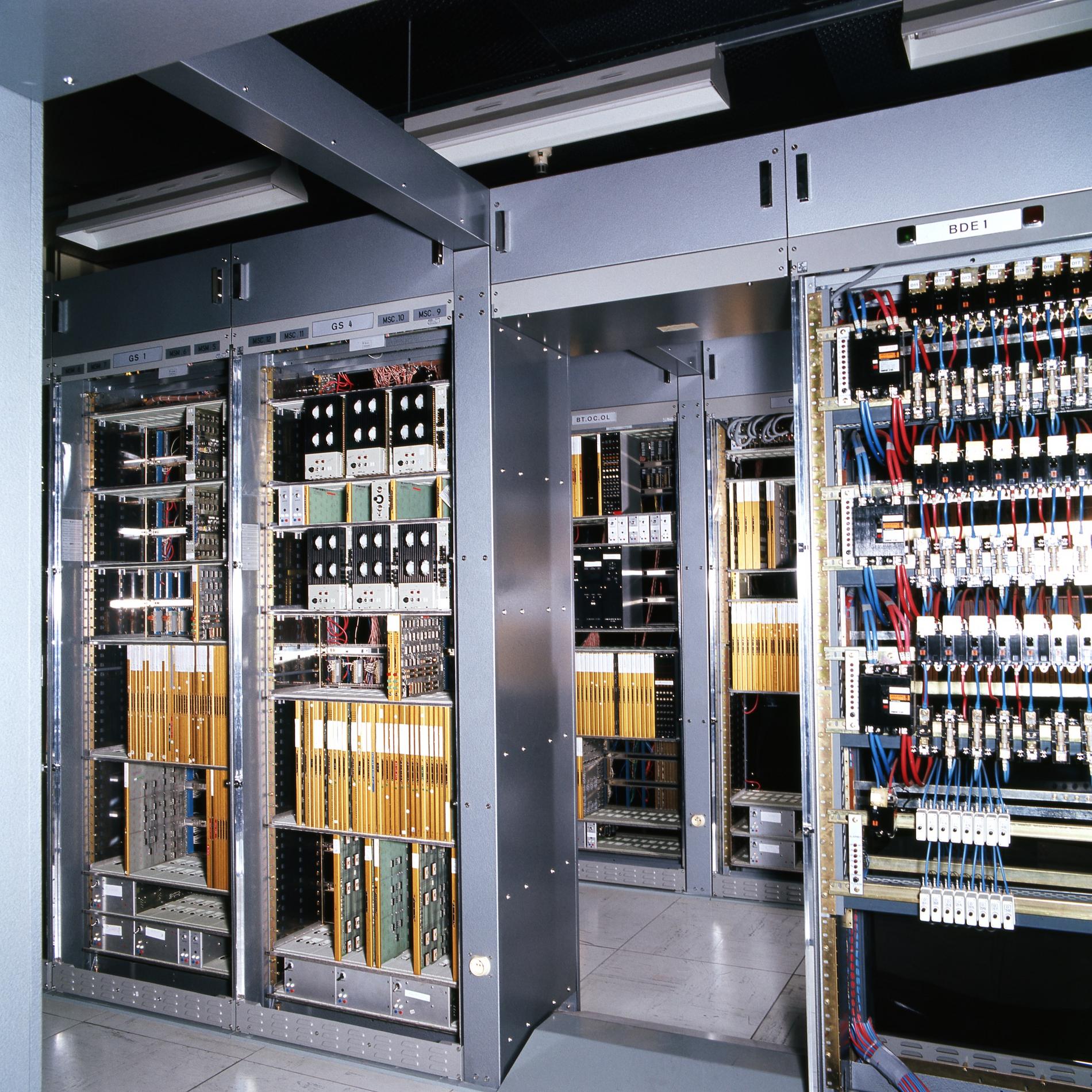

Ci-dessus : vue d'une travée du Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc (RN520).

- au premier plan, à gauche : 2 baies de Groupes de Synchronisation (GS) des liaisons MIC, interface d'entrée sortie entre les autres commutateurs téléphoniques du réseau avec qui ce commutateur est en liaison directe.

- au premier plan, à droite : 1 baie de Distribution d'Énergie (BDE) chargée d'alimenter une section de Commutateur.

- au centre, le passage vers la travée suivante, où l'on entrevoit une baie BT.OC.OL et une baie du Réseau de ConneXion (CX) du Commutateur.

Photographie PTT - 28 octobre 1974 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue d'une travée du Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc (RN520).

- de gauche à droite :

- 1) Baie des Dispositifs Annexes (BDA)

- 2) Baie Équipements de Tonalités et Auxiliaires (ETA)

- 3) et 4) Baies Groupes de Synchronisation (GS) chargées d'assurer l'interface avec les liaisons numériques MIC reliées aux autres Commutateurs du réseau.

Photographie PTT - 28 octobre 1974 - Coll. C. R-V.

_____

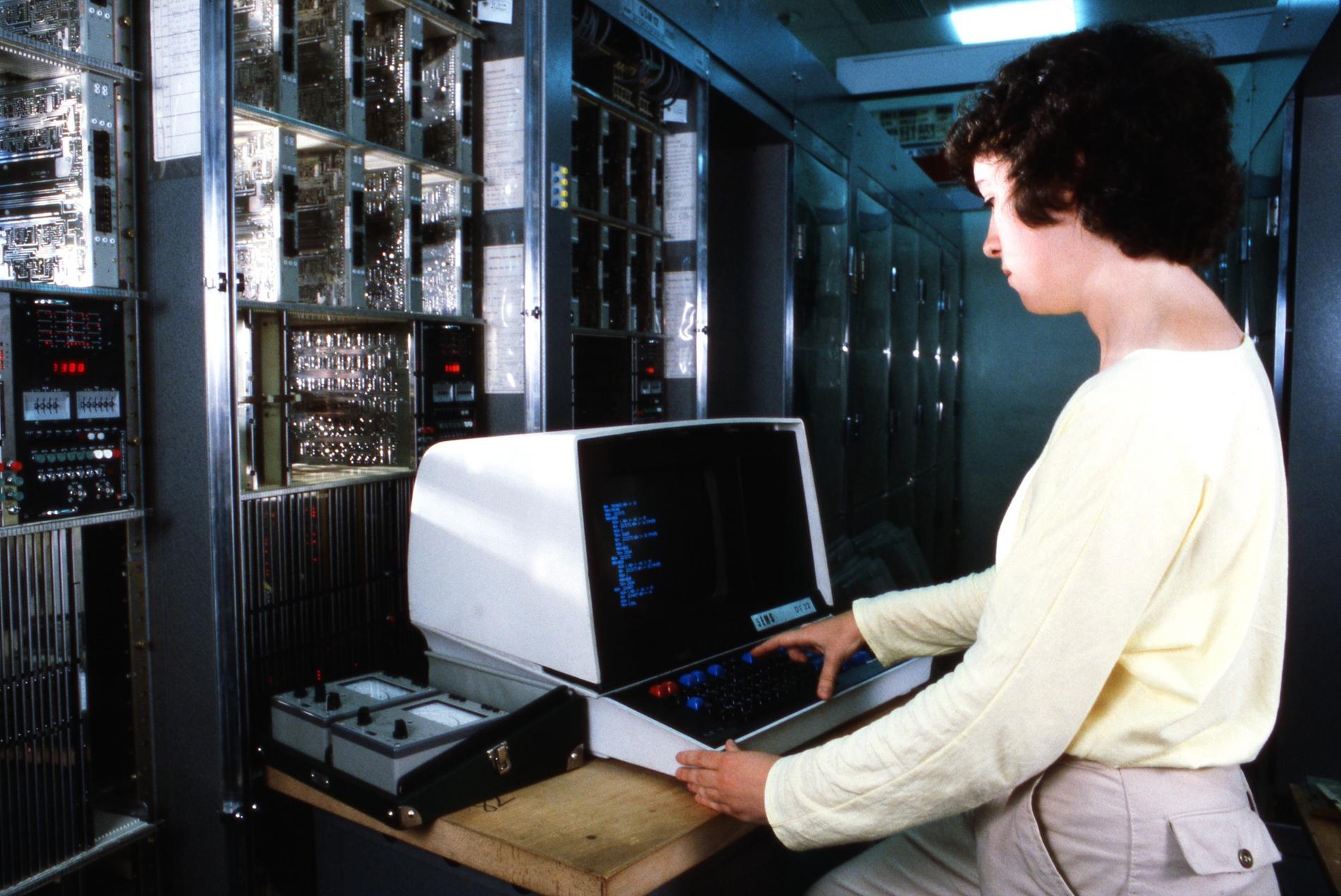

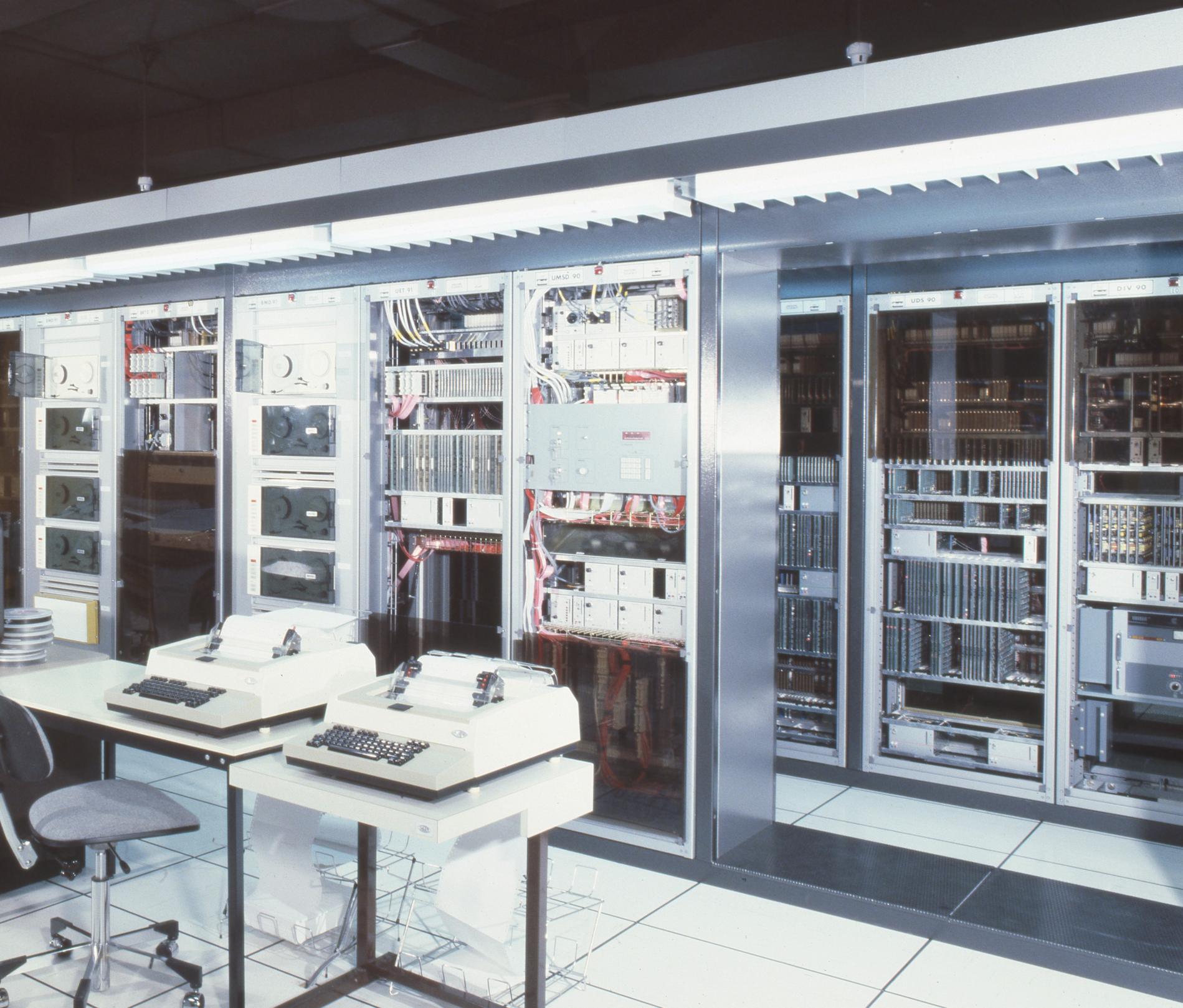

Ci-dessus : Salle d'Exploitation du Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc (RN520).

- La salle est équipée de consoles pour communiquer entre l'humain et la machine.

- Au fond, le Centre de Traitement des Informations (CTI), modèle CII 10010 associé au Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc, avec à sa droite son Dérouleur de Bandes Magnétiques (DBM).

Photographie PTT - 27 février 1976 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : une travée du Commutateur Tuileries CTU1 (RU55).

Photographie PTT - 1976 - Coll. Orange DANP.

_____

Ci-dessus : vue en perspective du très volumineux Commutateur E10CTI de Paris - Tuileries (RU55).

Photographie PTT - 1976 - Coll. C. R-V.

_____

Ci-dessus : vue en perspective du très volumineux Commutateur E10CTI de Paris - Tuileries (RU55).

Photographie PTT - 1976 - Coll. Orange - DANP.

_____

Ci-dessus : une travée du Commutateur E10CTI de Paris Tuileries (RU55).

- au premier plan, les deux premières baies abritent chacune 1 Traducteur électronique (TR).

Photographie PTT - circa 1976 - Coll. C. R-V.

_____

E12 (abréviation pour Électronique projet n°12)

(licence Alcatel époque CGE) un autre système dérivé aussi du prototype PLATON. Temporel de seconde génération, de capacité double que les Commutateurs E10N3 de la même époque.

Le système E12 est mis en étude à partir de 1971 par le biais de la création d’une filiale commune CITEREL entre CIT-Alcatel et Ericsson-France.

L'ambition (énorme) de départ des ingénieurs était de constituer un Commutateur dont l'organe central de calcul pourrait fonctionner entre 40 et 50 années sans jamais s'arrêter d'assurer son service. Hélas, les effectifs des équipes chargées de concevoir ce système n'étaient pas assez nombreux et le projet prit trop de retard et fut doublé par d'autres systèmes.

Le système E12 devait constituer le premier « réseau intelligent » et offrir des services améliorés par rapport à tout ce qui se faisait jusques alors.

Tout système E12 pourrait être utilisé en Commutateur d'abonnés où il serait capable de gérer 50.000 abonnés par cœur de chaîne, mais cet usage n’est finalement pas retenu, au profit de la famille E10 puis MT25.

Le système E12 est utilisé en Centre de Transit Interburbain (E12CTI) où il est capable de gérer jusqu'à 49.552 circuits de transit par cœur de chaîne.

Deux Commutateurs de transit E12 ont en outre été reconvertis et utilisés pour les numéros Libre Appel dès 1985 (les numéros verts / appels gratuits) puis deux autres pour la Carte Pastel dès le début 1989. (Ce que l'on nommera le Réseau Intelligent)

Un Commutateur E12 est de conception très centralisée ; il est organisé sur 4 niveaux :

- 1er niveau : l'Unité de Commande Dupliquée (UCD) constituée par deux calculateurs électroniques CS40 fonctionnant en synchronisme en effectuant les mêmes tâches identiques au même instant, ce qui permet un contrôle par comparaison. Chaque calculateur CS40 est équipé du processeur IRIS80. Ultérieurement, l'Unité de Commande Dupliquée a vu son mode de calcul transformé en fonctionnement en partage de charge, ce qui permet de meilleures performances.

- Chaque calculateur CS40, réalisé suivant les prescriptions des PTT est capable de traiter 150.000 communications à l'heure, soit 40 communications à la seconde, d'où son appellation : Calculateur - Secondes - 40. La puissance de traitement d'appels à l'heure sera ultérieurement portée à 350.000 avec des calculateurs améliorés CS40 B3.

- 2ème niveau : l'Unité de Gestion des MarQueurs (UGMQ) constituée par les Marqueurs (MQ) qui sont l'intermédiaire entre l'Unité de Commande Dupliquée (UCD) et l'Unité de Connexion (UCX).

- 3ème niveau : l' Unité de ConneXion (UCX) composée du Réseau de Connexion (RCX) initialement pourvu d'une capacité de 960 multiplex numériques MIC de 30 voies téléphoniques chacun, capacité énorme au début de la mise en étude de ce système en 1972. Elle sera par la suite portée à 1536 multiplex numériques MIC pour un écoulement maximal de 15.000 erlangs.

- Le Réseau de Connexion, dans un commutateur E12 est certes de type temporel mais est formé de 5 étages : un étage d'entrée temporel, un étage de sortie temporel, mais au milieu de ces 2 étages, 3 étages spatiaux réalisés en technologie numérique. Le Réseau de Connexion TSSST est une adaptation qui a été utilisé afin de pouvoir assurer à moindre frais et à moindres difficultés un brassage optimal entre les voies entrantes et sortantes. Le Système de Connexion d'un commutateur E12, bien qu'étant vu comme étant de type temporel selon que l'on se place à son entrée ou à sa sortie, n'en est pas moins « entrelardé » par trois couches de technologie numérique spatiale ce qui constitue une curiosité du système, tout comme dans le cas du commutateur E10N1.

- 4ème niveau : l'Unité de Signalisation (US) chargée de la réception et la distribution des différentes signalisations, qui agit sous le commandement direct de l'Unité de Commande Dupliquée (UCD).

_____

Chaque Commutateur E12 est équipé d'un programme d'autodiagnostic avec localisation automatisée des défauts et de leur emplacement. Sa fiabilité est même conçue pour pouvoir fonctionner sans défaillance majeure et sans interruption de service et durant plusieurs dizaines d'années, fait impressionnant à l'époque de sa mise en étude.

- - Seuls 14 Commutateurs E12 ont été mis en service en France (la commande du 14ème commutateur E12 ayant été validée in extrémis ).

- - Le système E12 est capable d'écouler en charge typique jusqu'à 150.000 puis 350.000 appels à l'heure et jusqu'à 540.000 appels à l'heure en limite maximale absolue.

- - La capacité typique de raccordement d'un Commutateur E12 est de 48.000 circuits en tant que Commutateur de Transit.

- - le système E12 est mise en étude à partir de 1971.

- - Un premier exemplaire prototype E12 est mis en expérimentation en laboratoire à Boulogne-Billancourt en 1975.

- - En tant que Commutateur d'Abonnés, un Commutateur E12 est équipable de baies EMA ou CSA (tirées du matériel E10N3), mais cet usage n'est pas retenu, au profit de la fonction de Centre de Transit Temporel.

- - Après une consultation lancée en Avril 1979, le système E12 est validé par l'Administration en 1980.

- - Avant leur installation et mise en service, les Centres de Transit Temporel E12 sont nommés dans les documents d'époque (vers 1979-80) GCE pour Grands Centres Électroniques. (car appelés à prendre la suite des GCI électromécaniques crossbar).

- - Le premier Commutateur E12 de série, commandé en fin 1977, est mis en service à Massy-Palaiseau le 29 avril 1981 (Massy CTZP1 (RP11)).

- - Le premier Commutateur E12 de province est mis en service en Septembre 1981. Il est officiellement inauguré le 16 octobre 1981 par M. le Ministre des PTT - Louis Mexandeau.

- - Après installation de quelques exemplaires de série comme par exemple, Saint-Germain-en-Laye CT1 (RP31) le 26 mai 1982, le système E12 est brusquement abandonné en 1984 pour raisons économiques par la CIT-Alcatel, suite au rapprochement d'avec Thomson Télécommunications intervenu à partir de Juillet 1984, pour se recentrer sur les gammes E10 et MT car déjà très implantées et commercialisées dans le monde entier.

- - C'est aussi le système E12 qui supporte la mise en service des premières communications de données commutées TRANSDYN par satellite le 16 décembre 1986. Les débits des liaisons sont de 256 kbit/s. Le satellite utilisé est Télécom 1. Massy E12 CT est le point de liaison avec Télécom 1.

- - La dernière mise en service d'un Commutateur E12 intervient en Juin 1987 (Saint-Ouen-l'Aumône CTZP1 (RP81)).

- - La totalité des 7 Commutateurs E12 encore en service dans les années nonante a été démontée avant l'introduction de la Nouvelle Numérotation téléphonique à 10 chiffres intervenue le 18 octobre 1996.

- - Il aurait été constaté que le système E12 était incompatible à la norme RNIS, ce qui le condamnait de facto à terme. Ainsi la note N°22/DG du 3 juin 1991 stipule la nécessité de supprimer ces commutateurs téléphoniques à l'horizon 1995.

- - L'ultime Commutateur E12 de France utilisé en Centre de Transit Temporel est mis à l'arrêt à la mi-janvier 1995 (Saint-Ouen-l'Aumône CTZP1 (RP81)).

- - La totalité des Commutateurs E12 a été remplacée par des Commutateurs MT20 entre 1992 et 1995.